マツダは、世界の自動車産業を取り巻く環境の急激な変化を踏まえ、より長期的な視野に立ち、クルマの持つ魅力である「走る歓び」によって、「地球」「人」「社会」それぞれの課題解決を目指す技術開発長期ビジョン「サステイナブル“Zoom-Zoom”宣言2030」を2017年に公表しました。今後も、「ひと中心」の価値観のもと、人々の日常に運転すること、移動することの感動体験を創造していくことを目指します。

お客さまの心と身体の活性化

基本的な考え方

取り組み

魂動デザインのさらなる深化

デザインテーマ「魂動(こどう)-SOUL of MOTION」のもと、クルマを単なる鉄の塊ではなく、「命あるもの」だと考えています。ドライバーとクルマの関係を、まるで愛馬と心を通わせるかのように、エモーショナルなものにするために追い求めつづけた造形が、マツダの「魂動デザイン」です。深化した魂動デザインでは、「引き算の美学」、すなわち究極まで要素をそぎ落とすことで生まれる「余白の豊潤」を大切にし、シンプルなフォルムに繊細な光の表現で、クルマに命を吹き込むことに挑戦しています。

「走る歓び」の進化・深化

「いきいきとする体験」をお届けするために、「ひと中心」の価値観に基づき、「走る歓び」を進化・深化させ、お客さまへの感動、活力、自信の提供を目指しています。

移動は感動に

人と自然に同期することで、気持ちが昂り、心地よく感じていただける、クルマづくりを目指しています。

この価値を実現する主な技術

- SKYACTIV技術(車両/制御技術)

自分の身体の一部のように感じられる素直な操作感。運転して気持ちがよく、乗員全員が疲れにくく酔いにくい「走る歓び」を提供。 - SKYACTIV技術(パワートレイン)

ドライバーの操作にピタリと反応が合い、運転がうまくなったように感じられるクルマの動力源。「走る歓び」と「優れた環境性能」を両立。

【詳細情報(テクノロジー)】

快適は活力に

人の心身の負担(ストレス)を低減し、疲れにくく、酔いにくく、乗るほどに健康になるクルマづくりを目指しています。

この価値を実現する主な技術

- 基本安全技術

日々のドライビングに良好な運転環境を実現。運転を純粋に楽しみ、走りに集中でき、思わず遠くに行きたくなる、疲れにくい運転環境を提供。 - 予防安全技術

先行車に合わせた自動速度調整や、道路に合わせたステアリングアシストで、事故を予防し、長距離運転での疲労も軽減。

【詳細情報(テクノロジー)】

安心は自信に

いつでもどんな環境でも、人が安心して運転できる安全技術と安全・装備で守られるクルマづくりを目指しています。

この価値を実現する主な技術

- ドライバーを見守る技術

いつでも、どこでも、ドライバーに異常が無いか見守ってくれる技術。ドライバーや同乗者はもちろん、送り出す家族や周囲の人にも安心を提供。 - 衡突安全技術

万一の事故に備え、被害を最小化する高い安全性能を実現。第三者からの高い安全性能評価を獲得。

【詳細情報(テクノロジー)】

【詳細情報(サステナビリティサイト)】

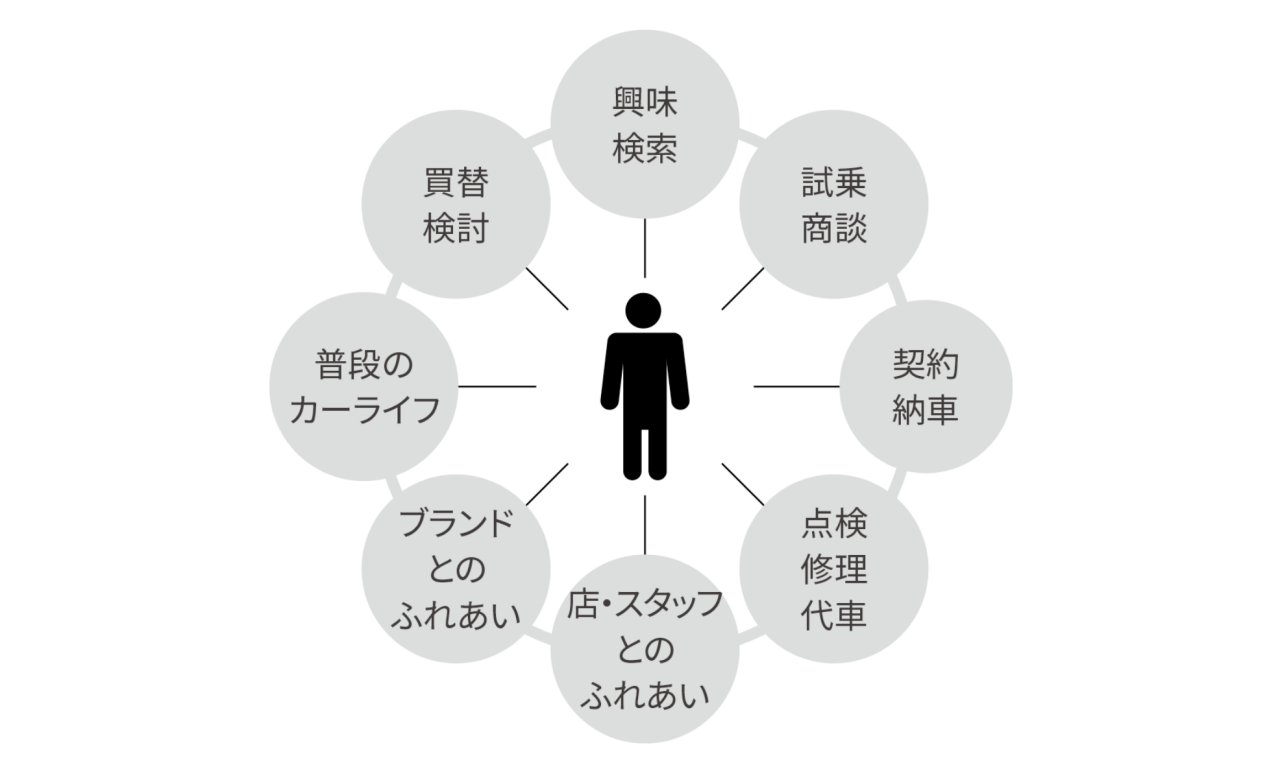

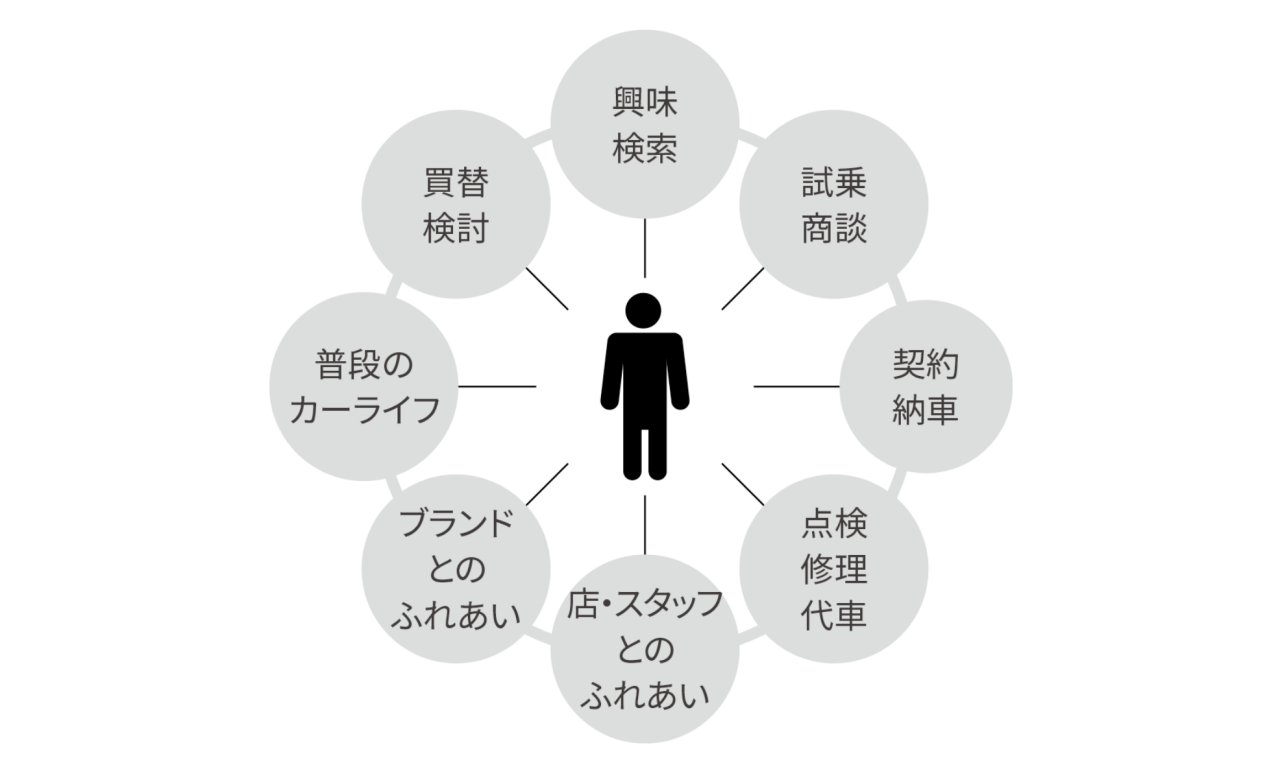

お客さまとの特別な絆づくり

お客さまと特別な絆を築くためには、お客さまがマツダ車を保有している間だけでなく、購入前からクルマを手放した後までのお客さまとのすべての接点を視野に入れる必要があると考えています。この考え方に基づき、販売・マーケティング・カスタマーサービスなど関係部門合同で取り組むべき3つの視点を定めています。

お客さまと特別な絆を築くために必要な3つの視点

- お客さまの人生に寄り添う。幼い時は家族が運転するクルマに乗り、やがて自らカーライフを楽しみ、高齢となっても誰かに乗せてもらうクルマ。その長い歳月、マツダとマツダ車を身近に感じ続けていただくこと

- 関係性を継続的に保つ。いつもワクワクする発見や刺激を提供し、お客さまが時間の経過とともにマツダとの絆をより強く感じていただくこと

- 「マツダだからできる」「マツダならでは」という視点にこだわる(例:本社のある広島へのこだわり、「走る歓び」にかける想いなど)

全ての接点

多様なお客さまニーズへの対応

各国・各地域の文化やトレンドを考慮して、お客さまに最適な形で商品やサービスを届ける体制づくりを進めています。日本・北米・欧州・中国の開発拠点を中心に市場やお客さまの情報をグローバルで収集し、現地でのテストを実施しながら、多様なお客さまのニーズに応える商品の開発やサービスの検討を行っています。

カスタマイズ事業(日本)

- 商用車・特装車

ビジネスニーズにお応えするためさまざまな商用車をラインアップ。さらに高度なビジネスニーズに対応するため、機能を高めた特装車「TESMA(テスマ)」シリーズを開発し、ボンゴ、タイタンに保冷車、冷凍車、ゲート車などを提供。 - 福祉車両

「介護する方の使い勝手の良さと、介護を受ける方の乗り心地を最優先に」を開発コンセプトに、1995年に国内メーカーとして初めて福祉車両を発売。

福祉車両ラインアップ

- 助手席回転シート車:助手席のシートが回転する車両(MAZDA2)

- 助手席リフトアップシート車:助手席のシートが回転・昇降する車両(CX-5)

- 車いす移動車:車いすのまま簡単に乗車が可能な専用スロープを装備した車両(フレアワゴン)

- 手動運転装置付車:「走る歓び」を左右の手のみの操作で味わうことができる福祉車両(MX-30)

福祉車両 助手席回転シート車(MAZDA2)

Self-empowerment Driving Vehicle(セルフエンパワーメントドライビングビークル)

Self-empowerment Driving Vehicleは、誰もが自分の意志で移動したり、行動したりすることをサポートすることで、より豊かな人生を過ごしていただくことを目指して、下肢障がい者の方へのヒアリングや、「運転」「クルマへの乗り込み」「車いすの積み込み」のシーンに焦点を当てて開発しました。

2022年に発売したMX-30 Self-empowerment Driving Vehicleは、「わたしらしく生きる。誰もが好きな時に好きなところへ。自分の意志で行動する、移動する、イキイキと人生を楽しむ」をコンセプトに開発した手動運転装置付車です。装備の一例として、運転システムにアクセルリングを採用した手動運転装置を搭載しています。手動運転とペダルによる運転操作の選択が簡単に行え、足の不自由な方が運転したり、友人やご家族と運転を交代しながらドライブをお楽しみいただけます。また、車いすをご利用の方の運転席への乗り移りをスムーズにする「移乗ボード」もご用意しています。購入時にはオフィシャルウェブサイトを通じて、専門知識を備えたスタッフがオンラインにてお客さま一人ひとりのご相談やご要望を伺い、お客さまに合わせた装備をご提案しています。

MX-30 Self-empowerment Driving Vehicle は、2022年12月、第57回機械振興賞※(主催:一般財団法人機械振興協会)において「経済産業大臣賞」を受賞しました。また「より多くのモデルにも展開いただきたい」とのお客さまの声をいただき、2025年4月には「CX-30」にも新たに設定しています。

※機械工業にかかわる優秀な研究開発およびその成果の実用化によって、機械工業技術の進歩・発展に著しく寄与したと認められる業績に対して授与されるもの。その中で「経済産業大臣賞」は最高位の賞となる。

MX-30 Self-empowerment Driving Vehicle

マツダブランドの発信および体験の機会の提供

お客さまがカーライフを通してマツダブランドとのコミュニケーションの機会を持っていただき、マツダとの絆を深めていただくことを目的とした活動を推進しています。

新コンセプトの販売店「新世代店舗」

お客さまにマツダの魅力を感じていただくため、新コンセプトの販売店「新世代店舗」を2014年度より国内外に順次展開しています。店舗デザインは、マツダのデザイン本部が監修し、モノトーンとシルバーで配色された内外装に、黒を基調とした専用のファシリティサイン※や、木目を用いたアクセントにより、品格・質の高さと温かみが調和した居心地の良い空間を実現しています。海外では、各国の嗜好などを踏まえながら現地の販売関連会社と連携し新世代店舗の展開を進めています。

※店舗で使用するブランドマークや店名を記したもの

【国内】新世代店舗

【米国】新世代店舗

MAZDA TRANS AOYAMA

新たな文化の発信地としてブランド体感施設「MAZDA TRANS AOYAMA(マツダ トランス アオヤマ)」を2025年2月6日にオープンしました。「TRANS」に「前向きに変わる、そのきっかけになる場所でありたい」という意味を込めました。マツダのお客さまやファンの皆さまをはじめ、これまで接点がなかった方々にも、新しい発見をしていただけるブランド体感や前向きな気持ちを感じられる空間・体験をお届けしています。

【関連記事(ニュースリリース)】

CLUB MAZDA

CLUB MAZDAは、マツダ車のオーナーの方だけでなく、マツダに興味・関心をお持ちの方が登録いただける無料の会員サービスです。登録いただくと、各種申し込みに関するサービスをご利用いただけるほか、クルマの楽しみ方や、出かけたくなるようなコンテンツなどを提供しています。

CLASSIC MAZDA

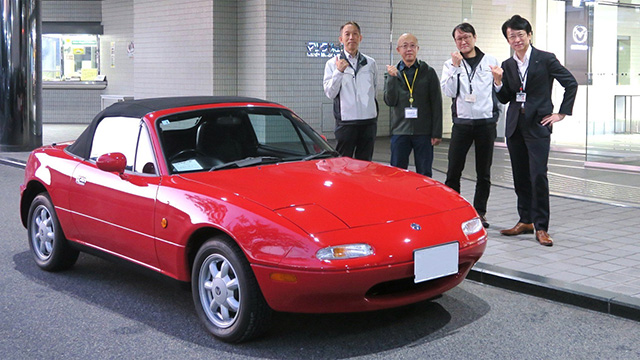

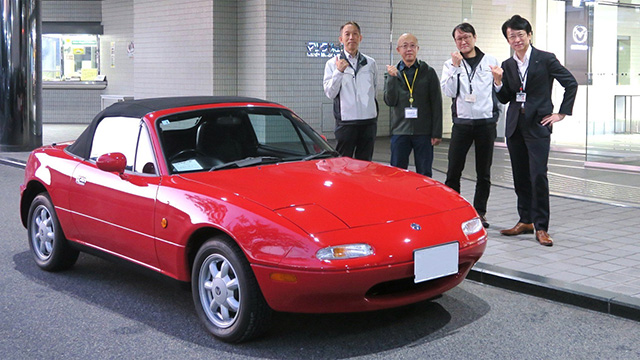

CLASSIC MAZDAは、「お気に入りのクルマにずっと乗り続けていただく」という志のもと、初代「ロードスター」のレストアサービスを通じた部品復刻や継続供給に取り組み、さらに対応車種の拡大や、お取引先さまご協力のもと新たな部品復刻に向けた取り組みも進めています。また、ロードスターやロータリー車のオーナーミーティングにて本サービスを広く紹介し、より多くのお客様との接点を広げ、マツダブランドの価値を発信し続けています。

NAロードスターのレストア納車式のため広島本社へ来られたお客さま

マツダオフィシャルグッズ

創立100周年を記念して誕生したマツダオフィシャルグッズMAZDA COLLECTIONは、日常のさまざまなシーンでマツダをより身近に感じていただき、その世界観を楽しんでいただけるように、マツダがデザイン監修および企画・開発をしています。今後もお客さま一人ひとりとのつながりを大切に、マツダならではの発想とクリエイティビティでさまざまな機会で手に取っていただける商品を作り続けていきます。

クルマを通じたいきいきとする体験機会の創出

マツダは「人が本来持っている能力や感性を呼び覚ますためにはクルマがどうあるべきか」を徹底的に追求しています。人を深く研究し、ストレスや不安を取り除くことで、人が気持ち良く安全に最大のパフォーマンスが発揮でき、ドライバーや同乗者が快適に移動することの愉しさを感じていただける、「ひと中心のクルマづくり」を一貫して行ってきました。マツダのクルマを通していきいきとする体験をお届けする活動を推進するとともに、従業員が「走る歓び」の魅力を直接伝えるなど、お客さまとのコミュニケーション機会も大切にしています。

倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING

倶楽部 MAZDA SPIRIT RACINGは、モータースポーツをより身近で気軽に楽しんでいただくこと、またジャンルを問わず道具を操ることやスピードスポーツを楽しんでいる方とその世界に憧れ応援している方がつながること、そして「共に挑む」のスローガンのもとで一緒に体験機会を創出していくことを目指しています。2023年からは、ドライバー本人の夢を叶え、モータースポーツのすそ野の拡大に貢献し、モータースポーツの文化を維持・発展させることを目的に、バーチャルの世界を起点に、リアルの世界へ挑戦する機会を提供する2つのチャレンジプログラムを実施しています。

- 「eスポーツ」から実際のレースへの参加をサポートする「バーチャルからリアルへの道」

- パーティレースなどのワンメークレースからスーパー耐久シリーズへの参加をサポートする「スーパー耐久への道」

マツダファン・エンデュランス(主催:各開催サーキット/主管:(株)ビースポーツ)

「マツダファン・エンデュランス」(通称:マツ耐)は、レース用に特別な改造を必要とせず、マツダ車ユーザーが普段お乗りのクルマで気軽に参加できるサーキットイベントです。安全・環境への配慮という観点から、専門のドライビングアドバイザーが待機し、安全面など運転に関するアドバイスを行うほか、レース中のガソリン給油を禁止し、環境意識の喚起と耐久レースとしての戦略性を考慮しています。

【2024年度実績】

- 参加者数:1081名(シリーズ戦全6戦+特別戦1戦実施)

「マツダファン・エンデュランス」(マツ耐)

MAZDA DRIVING ACADEMY(主催:(株)ビースポーツ/富士スピードウェイ(株))

MAZDA DRIVING ACADEMYは、クルマを意のままに気持ちよく操り、安心安全に走るための理論と運転技術を身に付けていただく運転教室です。サーキットの広場を使い、日常の運転ではできない走る、曲がる、止まるの体験に加えて、運転姿勢や滑らかな運転操作について専門のインストラクターがアドバイスします。

【2024年度実績】

- 参加者数:176名(計9回実施)

MAZDA DRIVING ACADEMY