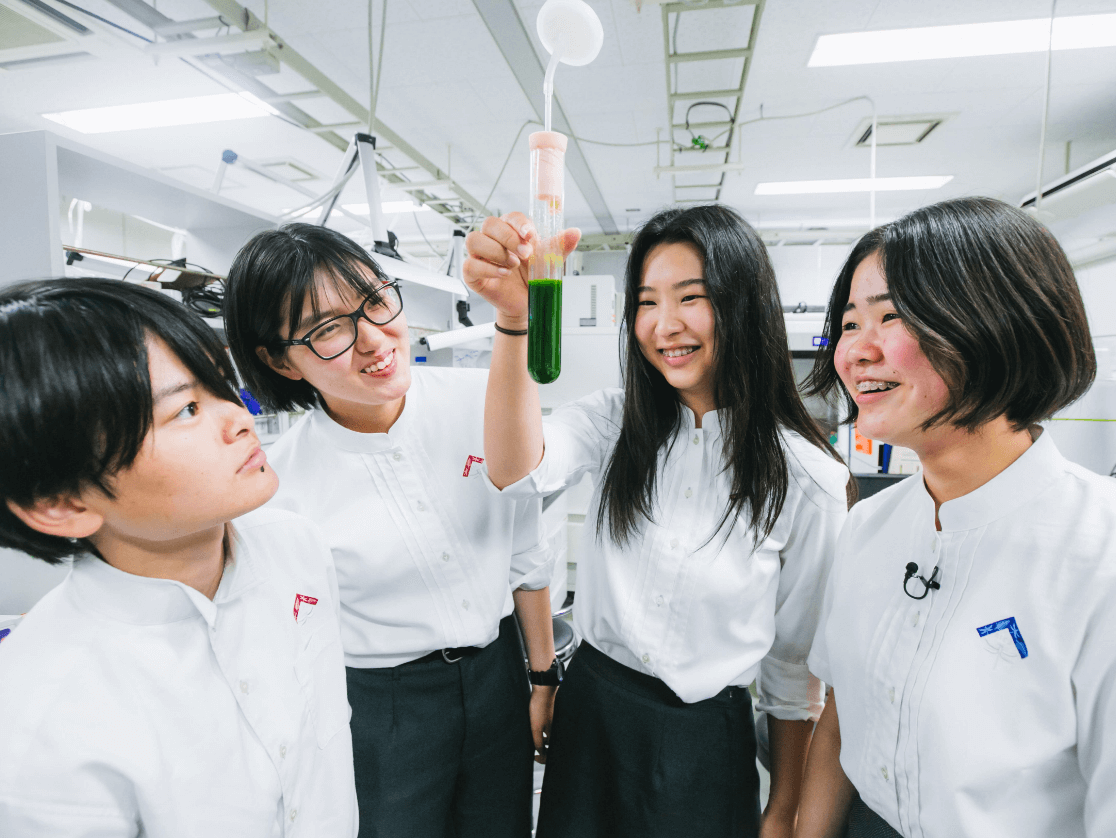

地元・広島の高校生からマツダに届いた一本のメール。それをきっかけに実現した、高校生たちがマツダの工場などをめぐり、サステナブルな取り組みを見学するツアー。4人の高校生はそれぞれ、マツダと環境への取り組みに対する「問い」を抱き、その答えを探りにやってきました。

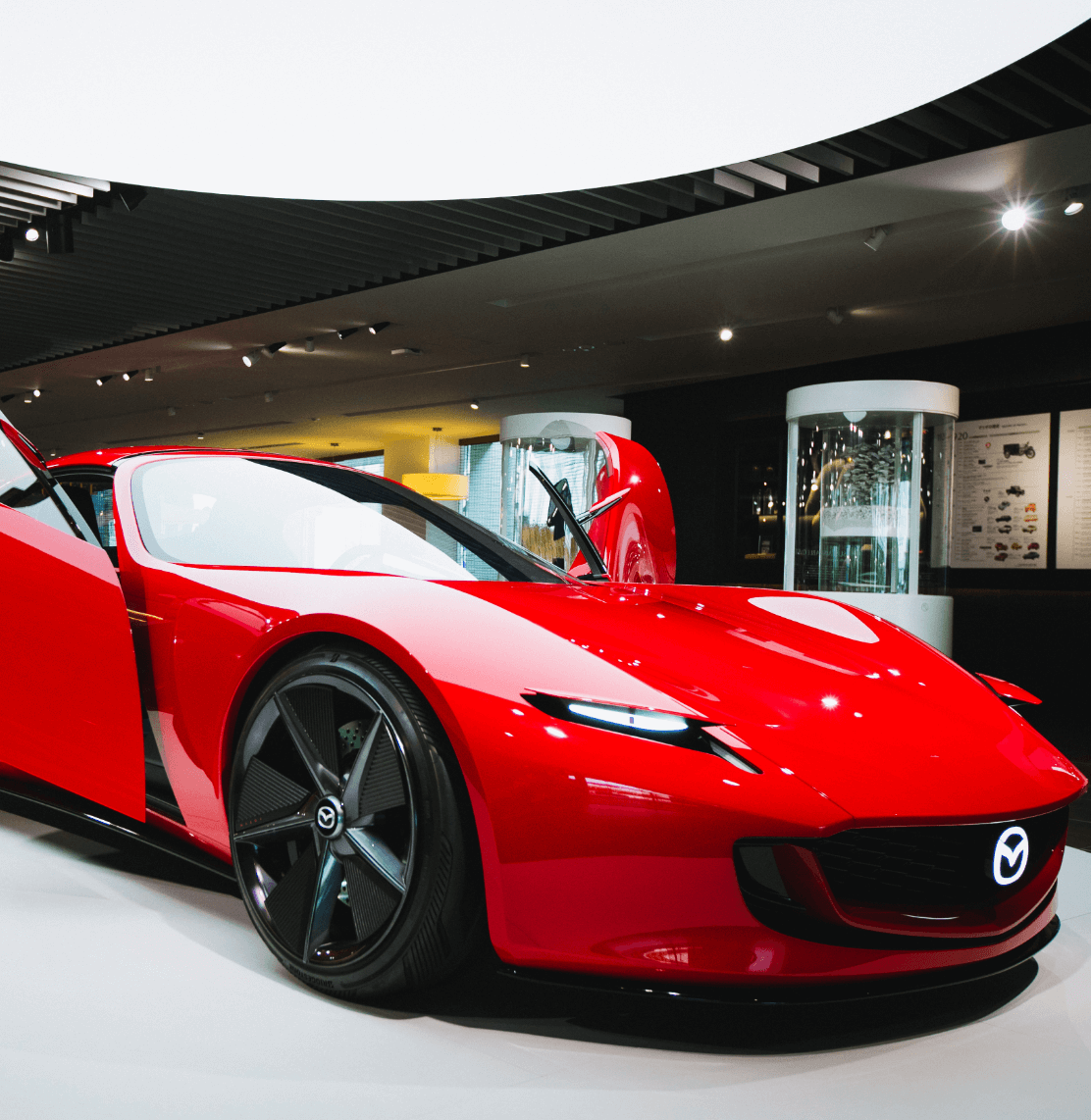

第3回で取り上げる高校生の問いは「AIに代替えできない持続可能なデザインとは?」。その手がかりになるのが、マツダが2023年に発表した未来のコンセプトカー「MAZDA ICONIC SP」。車のパーツの一部には、広島の特産である牡蠣の廃殻を混練した樹脂が使われています。

牡蠣のむき身を加工する際に、大量に出る牡蠣殻。その有効利用は、地域全体の課題でもあります。MAZDA ICONIC SPでは牡蠣殻をどのように活用し、サステナブルなデザインに生まれ変わらせていったのか。今回、高校生たちはプロジェクトに携わる地元広島のパートナー企業のもとを訪ね、開発秘話に触れました。そのなかで見えてきた関係者の想いとは?