人的資本

基本的な考え方

マツダは、企業理念の実現に向けて、「人」は最大の経営資本であり、「価値創造の源泉」と考えています。昨今、カーボンニュートラルや電動化など、自動車業界を取り巻く環境は著しく変化し、従来の考え方や発想の延長では対処できない課題に直面しています。

このような状況下において経営戦略を実現していくためには、環境変化への対応はもちろんのこと、お客さまの嗜好やニーズに適応した商品やサービスを通じてステークホルダーの皆さまとの共感や強い絆づくりを行っていくことが重要であると考えています。経営哲学であるブランド価値経営を軸に、マツダらしい価値が創造できる「人」を育成し、マツダのものづくりを進化させていきます。また、従業員一人ひとりが最大限に活躍できる環境や仕組みを整え、マツダグループ全体の成長につなげてまいります。

「人」の領域で起きていること

カーボンニュートラルや電動化への対応など私たちが担うべき仕事の数は年々増加しています。加えて、従来型の業務も多く残っています。

このように仕事が増加した場合、これまでは、一つひとつの仕事に対応するために従業員数を増やすことで対処してきました。しかし現在は、労働生産人口の減少に加え、100年に一度の大変革期における先行きの不透明さから、自動車業界を志望する人材は減少傾向にあります。これまでのように仕事量の増加に応じて従業員を増やすという対処は、今後ますます困難になると考えられます。

そこで、事業計画に基づき、必要な仕事を今一度精査し、高効率な組織へと転換を図ると同時に、全社でDX推進活動を展開し、業務の効率化に取り組んでいます。今後、生成AIなどデジタル技術の進化に伴い、仕事の在り方が大きく変化し、「人」に求められる役割や要素も変わっていくことが予想されます。このような変化に対応するためには、どのような状況下でも臨機応変かつ自発的に行動できる自律型の従業員の育成が急務です。

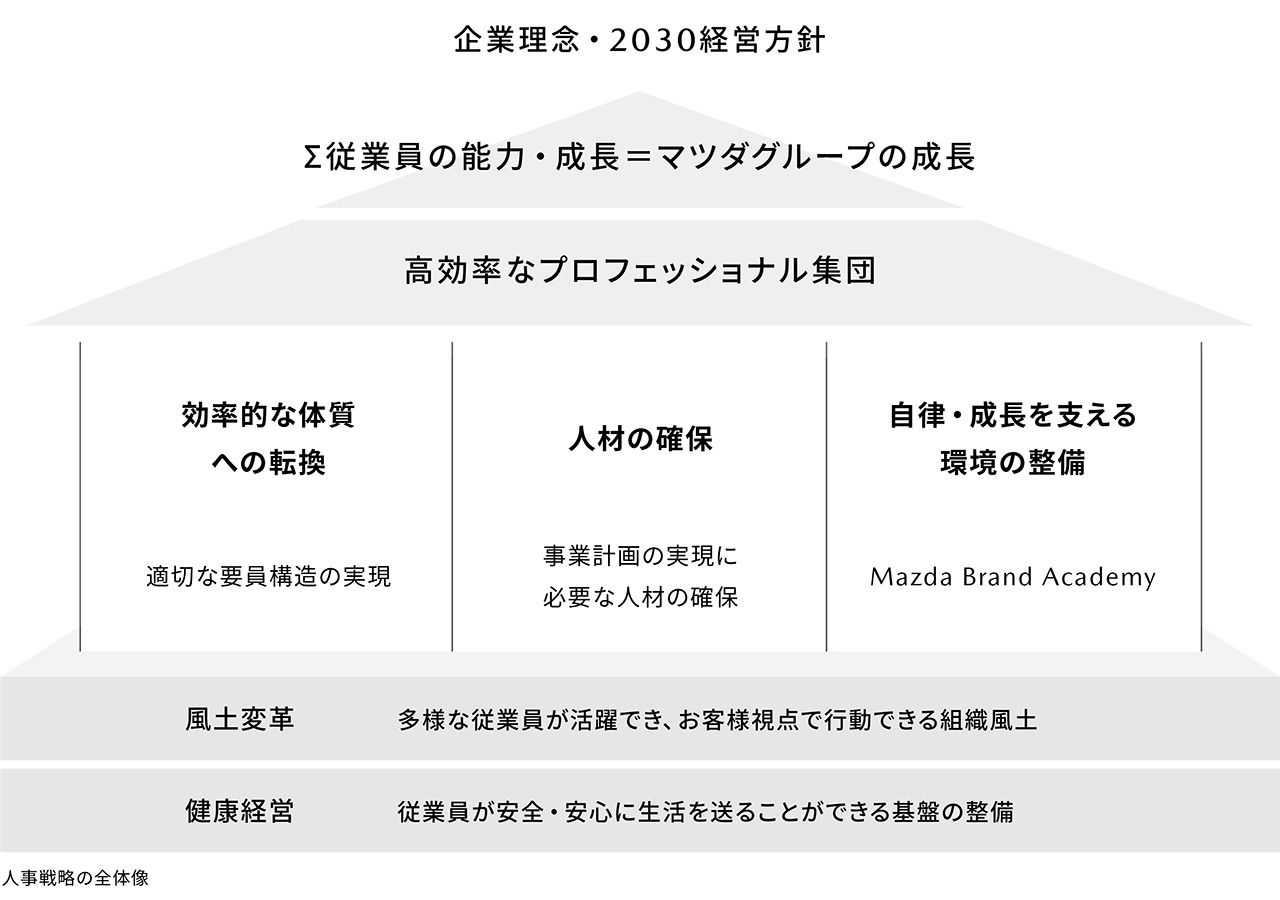

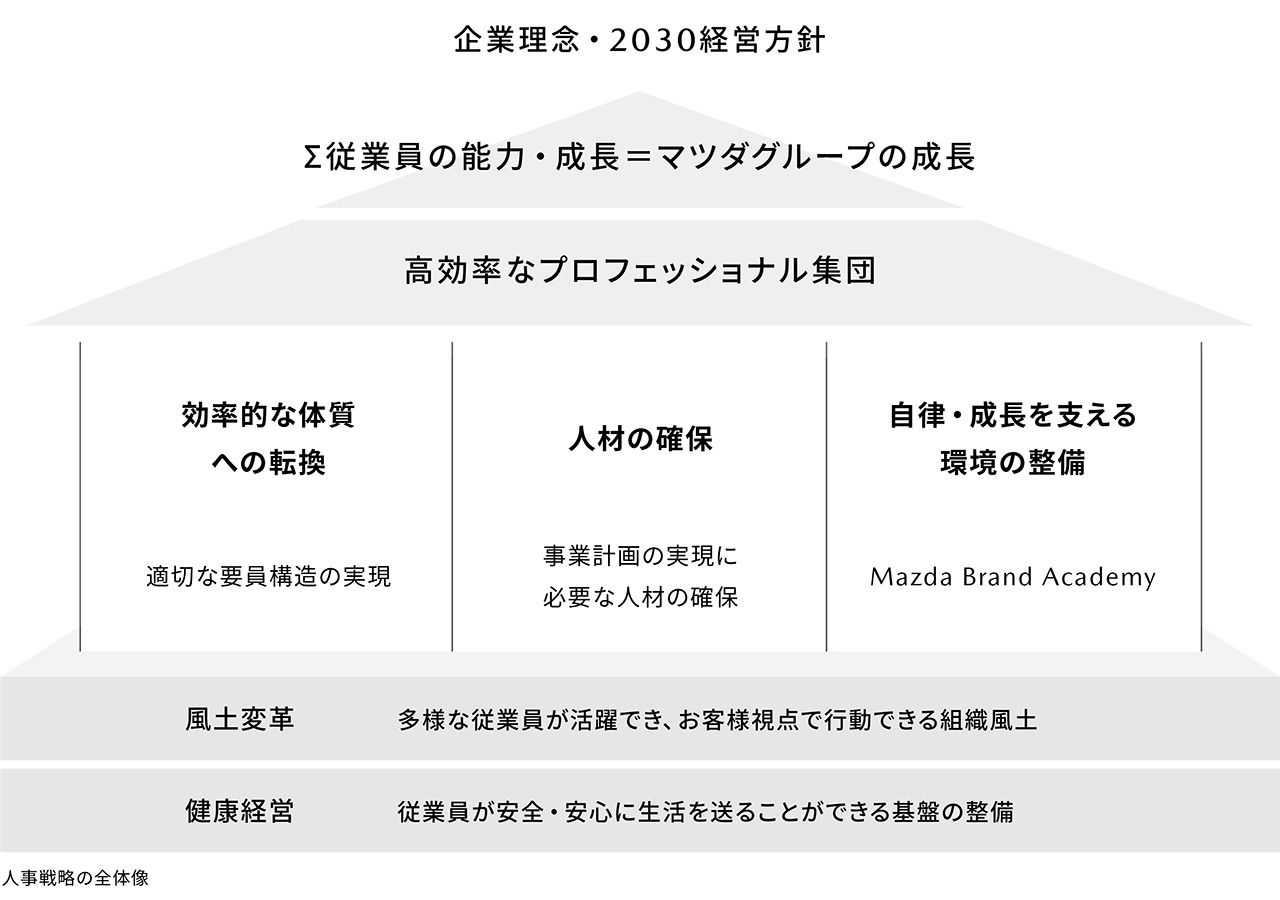

これらの状況を踏まえ、「効率的な体質への転換」「人材の確保」「自律・成長を支える環境の整備」を人事領域のマテリアリティと位置づけ、企業理念や2030経営方針の実現に向けた中期的な人事戦略を2025年2月に策定しました。

目指す姿

人事戦略で目指す姿は「Σ従業員の能力・成長=マツダグループの成長」です。従業員一人ひとりの能力や成長を最大化するとともに、経営課題に迅速に対応できる強い組織に転換し、より少ない人材で高い成果を生み出す。すなわち「高効率なプロフェッショナル集団」へと転換を図ることが、マツダグループの持続的な成長を実現させると考えています。

取り組み

効率的な体質への転換

企業理念や2030経営方針の実現に向けては、あらゆる変化に対して迅速かつ柔軟に対応できる組織が理想と考えています。そのためには、従来のように仕事量の増加に応じて人を増やすという考え方を踏襲した組織体系から、領域ごとの事業計画を起点にバックキャストして業務や要員を適切に設計した組織体系への構造転換が必要です。各領域が人材ポートフォリオや中期的な要員計画を策定し、より効率的な組織体系へと転換を図っていきます。

人材ポートフォリオの策定

2030年さらにその先を見据え、各領域で事業計画を遂行するために必要となる機能やポジションを細かく定義し、現行の組織と照らし合わせて、今後強化が求められる機能や仕事を明確にし、筋肉質で効率的な組織の未来図を描きます。一方で、今後縮小が求められる機能や仕事は、現行組織から将来組織への移行期で可視化し、トランジションを進めていきます。

中期要員計画の策定

2030年に向けた人材ポートフォリオの策定によって可視化された強化すべき機能に対しては、外部からの人材採用だけではなく、リスキリングやアップスキリングを通じて社内人材を有効に活用し、それぞれの組織が時期や手段、人数を織り込みながら中期的な視点で要員計画を策定します。

業務効率化とDX推進活動

カーボンニュートラルや電動化への対応をはじめ、新たに取り組むべき業務が数多く存在します。それらに確実に対応するためには、価値創造につながる既存業務は引き続き重視しつつ、AIなどデジタル技術の活用によって自動化や効率化が可能な業務については見直しを進める必要があります。一つひとつの業務プロセスを見直し、工数を効率化するとともに、「人」が担うべき仕事を定義し、AIやITをはじめとするデジタル技術を積極的に取り入れて計画的に業務のDX化を進めていきます。

人材の確保

企業理念や2030経営方針の実現に向けて必要十分な人材を確保するためには、可視化された人材ポートフォリオと中期要員計画に基づいて、社内人材のシフトを計画的に進めるとともに、外部からの人材採用においても抜本的な変革を行っていきます。

社内からの人材確保: 人材シフトの活性化

社内公募制度の拡大

マツダでは2023年から社内公募を通年で実施しています。それまでは年に数回、決められた募集期間の中で実施していましたが、通年化により募集職種・応募者数も増加し、分野・領域を超えた人の異動が活性化しつつあります。また、従業員のキャリアに対する意識にも変化が見られ、主体的にキャリアを考える従業員が増加しています。今後はこの取り組みをさらに強化し、現在検討中の「キャリアチャレンジ制度」につなげていきます。

リスキリング・アップスキリングを含む人材育成計画

今後強化すべき領域へ社内人材のシフトを推進するためには、対象となる従業員に対して学びの機会を提供することが不可欠です。新たな領域にチャレンジする従業員にはリスキリングを、自分の専門性を活かしつつより高度な仕事にチャレンジする従業員にはアップスキリングの機会が必要です。各領域で策定する中期的な要員計画に、社内人材のシフトを前提とした人材育成計画を連動させ、学びの機会提供の準備を進めていきます。

社外からの人材確保: 採用変革

新卒採用におけるチャネルの多様化

働き方の多様化が進む中、就職活動に取り組む学生の価値観にも大きな変化が見られます。例えば、仕事内容や社内の雰囲気、職場風土、フレックスタイムやリモートワーク制度の有無などの働き方に関する制度、教育支援の充実度など、学生が重視する視点はさまざまです。そのような多様化する学生の価値観に合わせ、職種別採用の導入やインターンシップの拡充、職場見学会の開催、福利厚生制度や教育支援に特化した会社説明会の開催などに取り組んでいます。

キャリア採用における採用チャネルの拡大

働き方や雇用形態が多様化し、若い世代の働くことへの価値観が変容したことで、終身雇用は衰退し、多くの日本企業では新卒一括採用からの転換が求められています。そのような状況を踏まえ、マツダでも年々キャリア採用比率を高めるとともに、競争が激化する採用市場に対応するため、採用チャネルの多様化に積極的に取り組んでいます。

・アルムナイ採用

マツダを退職した後に他業界や他領域で経験や知識を培った元従業員を再雇用する「アルムナイ採用」を2024年に導入しました。年齢や退職後経過年数、退職前の所属部門に関係なく、希望者であれば誰でも登録できる「カムバック採用サイト」を開設し、会社情報や求人情報、アルムナイ採用経験者のインタビュー記事、採用イベント情報などを掲載するとともに、専用コーディネーターによるサポートも行っています。

・リファラル採用

マツダのことを正しく理解しているのはマツダの従業員に他なりません。その従業員の人脈やネットワークを活用した「リファラル採用」を2023年に導入しました。マツダの企業文化や業務内容などを正しく理解し、マツダとの親和性の高い候補者に巡り合える可能性が高く、幅広い人材の確保につながっています。

・SNS媒体を通じた情報発信

求職者にとっては、働く「人」や「職場」に関する情報が重要です。マツダでは公式SNSを通じて、マツダで働く人や職場の様子・雰囲気、風土改善に向けた取組みなどを積極的に発信し、企業風土の認知向上に努めています。また求職者以外にも多く閲覧されており、将来の潜在的な母集団形成にもつながっています。

・首都圏での採用活動強化とフルリモート勤務制度

これまで新卒採用・キャリア採用では、広島本社の勤務を前提とした採用活動を行ってきましたが、働き方の多様化により、勤務地を重視する傾向がこれまで以上に強くなっています。このような状況を踏まえ、東京都港区六本木に「マツダイノベーションスペース東京」を、同区麻布台に「マツダR&Dセンター東京」を開設し、広島以外でもマツダの仕事に携わることのできる環境を整備してきました。今後も首都圏での勤務環境整備と採用活動を強化していきます。また、近年ニーズが高まっているフルリモート勤務についても制度化を行い、多くの従業員が日本各地からリモート環境でマツダの仕事に従事しています。

グローバルでの雇用維持と採用活動

マツダグループは、地域の特性を踏まえた採用活動を展開し、必要な人材の確保に努めています。生産拠点に関しては地域経済への影響が特に大きいことを踏まえ、適切な雇用の維持・管理に努めています。国内においては、広島県と山口県にある国内生産拠点における生産台数と、それに関連する雇用を維持しています。海外においては、メキシコ・タイ・米国などで各国・各地域の労働慣行に適した形で雇用維持・採用活動を進めています。

処遇体系・水準の見直し

従来の職務等級制度に紐づいた賃金制度(賃金レンジ)に加え、主にIT・ソフトウエアエンジニア職など採用難易度の高い職種を対象に、市場水準や適正水準にて処遇が行えるように処遇制度の拡充に努めています。また、成果を生み出している従業員にこれまで以上に報いるため、評価制度を見直すとともに、メリハリのある処遇制度へと刷新を図り、従業員の活躍を後押しする仕組みづくりを積極的に推進していきます。

自律・成長を支える環境の整備

Mazda Brand Academy

従業員の成長と活躍を最大化することを目的に、従業員一人ひとりが自分自身のキャリアプランを描き、目標に向かって自発的に学びながら、日々の仕事に前向きに取り組めている状況が重要だと考えます。これを実現していくための包括的な取り組みとして「Mazda Brand Academy」を推進し、以下を通じて従業員のキャリア自律を支援します。

- 従業員一人ひとりによるキャリアプランの設定

- キャリアパスの複線化と、自らの意思によるキャリア選択

- 従業員の自発的な学びを支える環境の整備・改善

最大の経営資源である「人」への投資を加速させ、従業員一人ひとりの能力・成長を最大化し、マツダグループの成長につなげてまいります。

従業員一人ひとりによるキャリアプランの設定

キャリアプランの設定とは、従業員が自らのキャリア観に基づいて目標を掲げ、その達成に向けた道のりを描くことです。このプロセスにおいて重要なことは、自分の強みや弱みをこれまでのキャリア(経験や培ったスキルなど)に基づいて客観的に振り返ることです。過去から現在までを振り返りながら、自分の強みを理解するだけでなく、不足しているスキルや経験、克服すべき課題などを理解する自己認識のステップが不可欠です。そこで明らかになった課題をキャリアプランに織り込み、次のステップに向けて上司と話し合いを重ねながら、日々の業務を通じて計画的にスキルや経験を習得していきます。

キャリアパスの複線化と、自らの意思によるキャリア選択

従来のメンバーシップ型人事制度に加え、自らの意思に基づいてキャリアにチャレンジできるジョブ型人事制度を新たに導入し、従業員一人ひとりが自分の意思でキャリア選択できる環境を整えていきます。

「とびうお」の進化(とびうお2.0)

マツダは2000年に人事制度「とびうお」を導入しました。その当時、まだ多くの日本企業で主流であった職能評価制度を間接部門でいち早く廃止し、まだ珍しい制度であった職務等級制度を「とびうお」の根底に据えました。それから四半世紀に渡り人事制度「とびうお」を運用してきましたが、キャリアパスを複線化するこのタイミングで「とびうお2.0」へと進化させ、評価制度や処遇制度など、多様化する時代にマッチした制度へと刷新を図っていきます。

「キャリアチャレンジ制度」の導入(2026年度導入予定)

職務に求められる役割やスキル・経験が予め定義され、それに基づいて、採用や配置、評価、処遇が行われるジョブ型人事制度が日本でも広がりを見せています。この動向を踏まえ、「キャリアチャレンジ制度」を導入する予定です。自らのキャリア観に基づき、自発的にキャリアを積み重ねていきたいと考えている挑戦意欲の高い従業員に向けた制度として、社内公募制度との融合を図り、ジョブポスティングの機会を幅広く提供していきます。評価制度や処遇制度も「とびうお」とは差別化を図った運用とする予定です。

従業員の自発的な学びを支える環境の整備・改善

キャリアプランで設定したステップを着実に歩むためには、日々の業務上の経験だけでなく、継続的な学びの機会の提供も必要です。次のステップを見据えた個々の計画的な学習カリキュラムに基づき、従業員一人ひとりが自発的に学習に取り組める環境を整えていきます。多忙な従業員が、社内だけではなく、自宅にいる時や通勤途中でも気軽に学べるように、e-ラーニング環境を拡充し、社給PCからだけでなく、個人のスマートフォンからでも受講ができるように、アクセシビリティの向上にも努めていきます。従業員のニーズを的確に汲み取り、コンテンツの幅を広げながら、いつでも・どこでも気軽に学べる環境を整え、従業員の自発的な学びを支援していきます。

デジタル・IT人材育成に関する取り組み

企業としてのデジタルリテラシー向上を目的に、AIを活用できる「デジタル人材」の育成に向けた投資を進めています。2025年までに間接従業員全員がAIやITを活用できる一定水準のスキルを持ち、さらに高度なAI活用を担う人材の育成を目指しています。この取り組みでは、株式会社Aidemyのプログラムを活用するとともに、さまざまなパートナーと共に変革を進めています。ツール活用のみならず業務プロセスの再評価や再定義を通じてDXを推し進め、生産性の倍増と付加価値が高い業務へ人材のシフトを進めていきます。

従来型研修の継続進化

これまで主流としていた集合型研修のウェイトを減らし、e-ラーニングを中心とする自律的な学びへと転換を図っていく中で、重要な集合型研修については、今後も継続し内容を進化させていきます。

主な集合型教育・研修

| 制度 | 頻度 | 対象 | 目的 | 概要 |

|---|---|---|---|---|

| グローバル人材育成プログラム(Global Leadership Development Program) | 随時 | 国内・海外のマツダグループから選ばれた従業員 | リーダーシップ、視野拡大、戦略構想力の向上を図るとともにグローバルビジネスをリードする次世代の経営者候補の育成 |

|

| グローバル生産拠点人材育成プログラム | 随時 | 海外生産拠点のマネジメント、 技能系従業員 |

海外生産拠点従業員への各階層基礎教育 |

|

| 階層別研修※1 | 随時 | 事務・技術系従業員 | 各階層の役割を再認識して、組織力の向上に向け、自分がどのように活躍できるかを考える |

|

| 役割研修※1 | 新任時 | 新任幹部社員、 新任等級5(係長級)従業員 |

管理者としての「自覚、責任感の醸成」「全社的視点の習得」を促し、役割意識の転換を図る | サステナビリティ、コンプライアンス、内部統制、労務管理、人権、安全健康など |

| 技能系リーダー研修※1 | 随時 | 職長・職長補佐・班長候補者 | 各階層のリーダーとして、職場の業務遂行に必要な課題認識力、問題解決力、管理改善手法、リーダーシップ力などを養う |

|

| 技能五輪教育訓練※1 | 2年間/28名 | 社内から選抜された21歳未満の技能系従業員 |

|

技能五輪競技大会出場のための専門技能教育を実施 【2024年度実績】

|

| 卓越技能者養成コース※1※2 | 随時 | 社内熟練技能者の中から選抜 | 卓越技能者の高度な技能の継承。 「ものづくり」の核となる高度な技(わざ)の維持・確保 |

|

| アーク溶接技術教育訓練※1 | 随時 | 溶接技能者 |

|

|

※1 マツダ単体の取り組み

※2 鋳物鋳鉄、ダイキャスト、鋳造、粉末合金、熱処理、機械加工、エンジン組立、車軸組立、ミッション組立、プレス、車体、塗装、車両組立の13分野に関し「残すべき24の伝承技能」を選定し、技能を伝承

風土変革

組織風土変革プログラムの展開や従業員意識の定点把握、多様性尊重と多様な人材の活躍推進など、パーパスの実現に向けた風土変革に取り組んでいます。日本における女性の活躍機会は、グローバル視点で見るとまだ課題があり、日本を対象に指標を設定して継続的に施策に取り組んでいます。

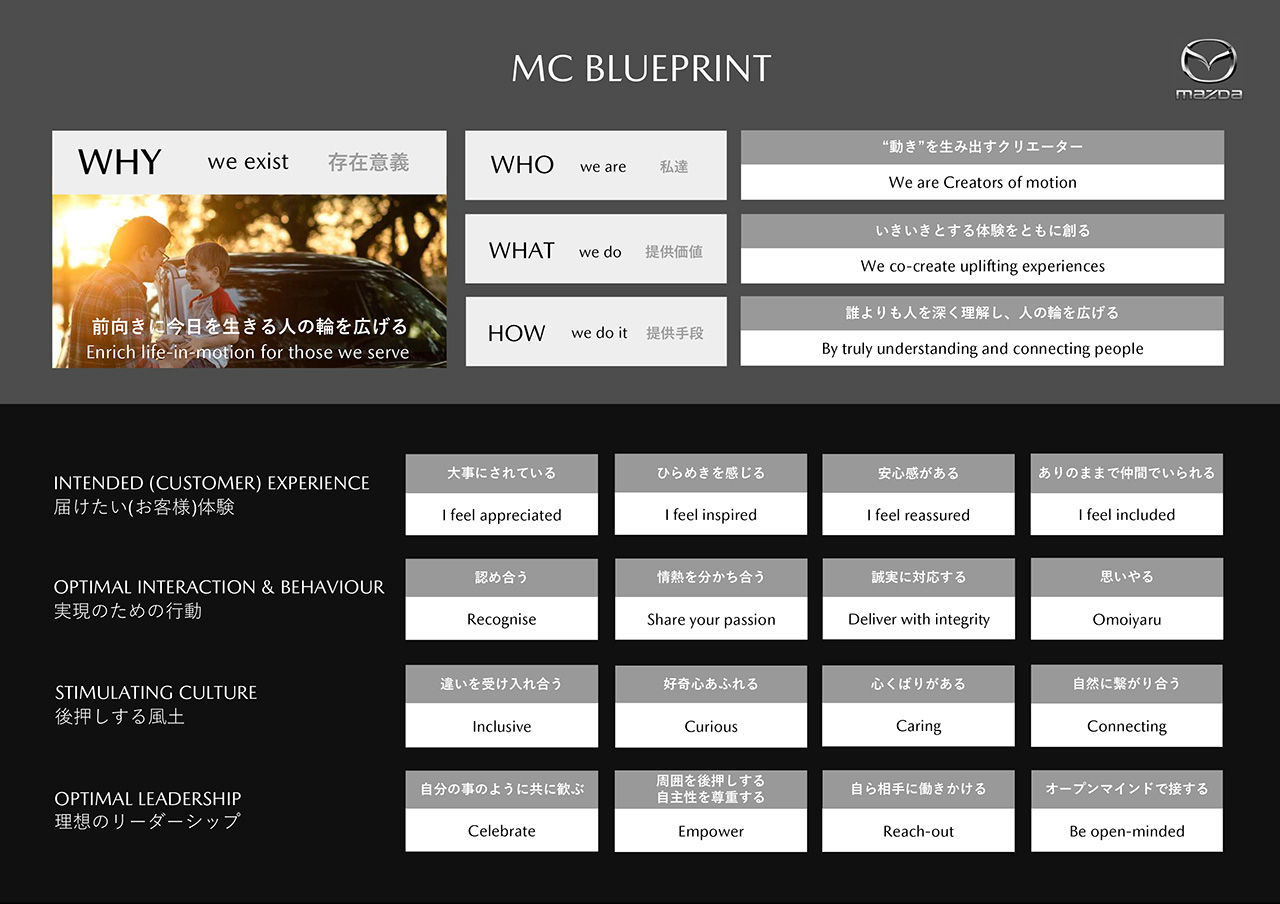

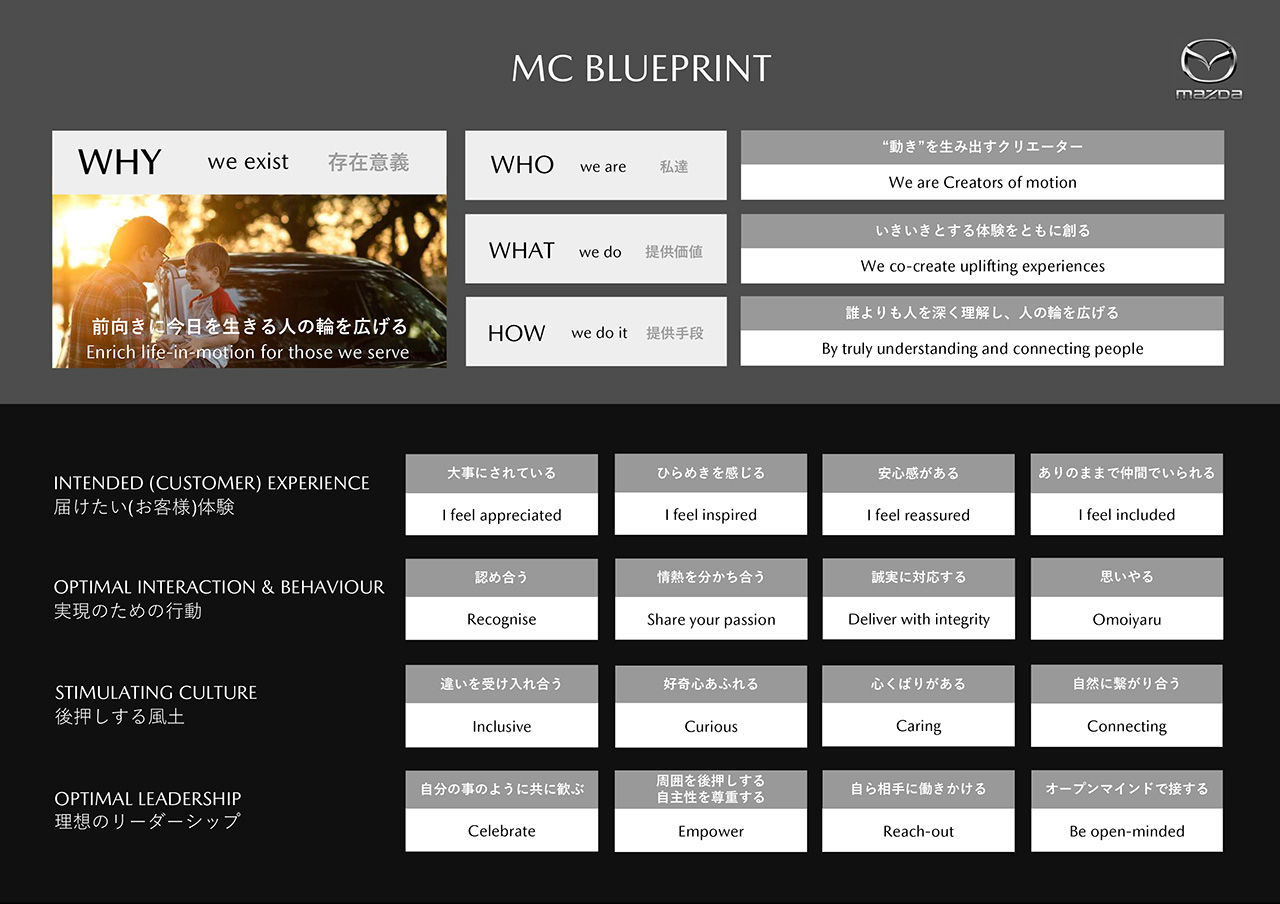

BLUEPRINT

BLUEPRINTとは、組織風土変革に向けた大切にしたい価値観とそれを導入・浸透・定着させるプログラムの総称です。すべての従業員と経営陣が一体となって、お客さまや共に働く仲間に届けたい体験を起点に行動することを、個人として組織として当たり前になることを目指しています。

組織風土変革に向けた大切にしたい価値観

BLUEPRINTは、先行実施した欧州と北米拠点において成果を上げており、日本はグローバルで3番目の導入となります。2023年から活動を始め、これまでに直接・間接すべての従業員(単体:約23,000名)への展開を完了し、これから浸透・定着フェーズに移行していきます。安心感のある職場での対話からは、前例に捉われない多様なアイディアが生まれ、従業員の能力発揮・向上につながり始めています。

BLUEPRINTプログラムと併せて、経営陣と幹部社員による定期的な対話の機会を設けています。さらに、2025年度はこれを従業員層にまで拡大し、社長自らがナビゲーターとして従業員と直接的に対話を行う「BLUEPRINT社長セッション」を展開しています。会社の置かれている環境や目指すべき方向について、本音で語り合える機会を通じて、経営層から従業員層までが一丸となって、ビジネスを成長させ続ける職場風土の醸成を図っていきます。

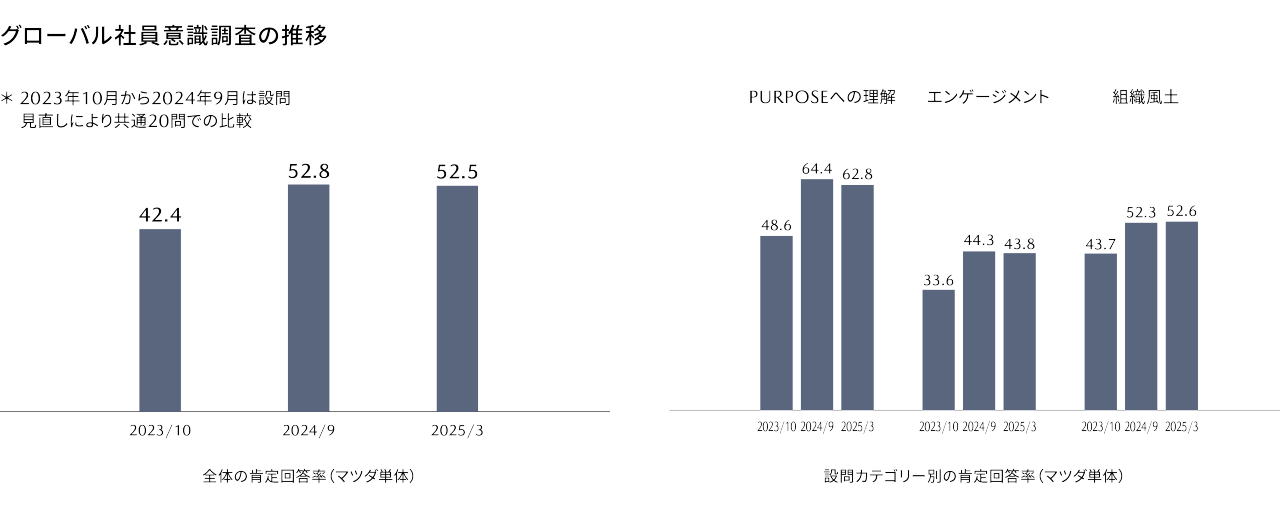

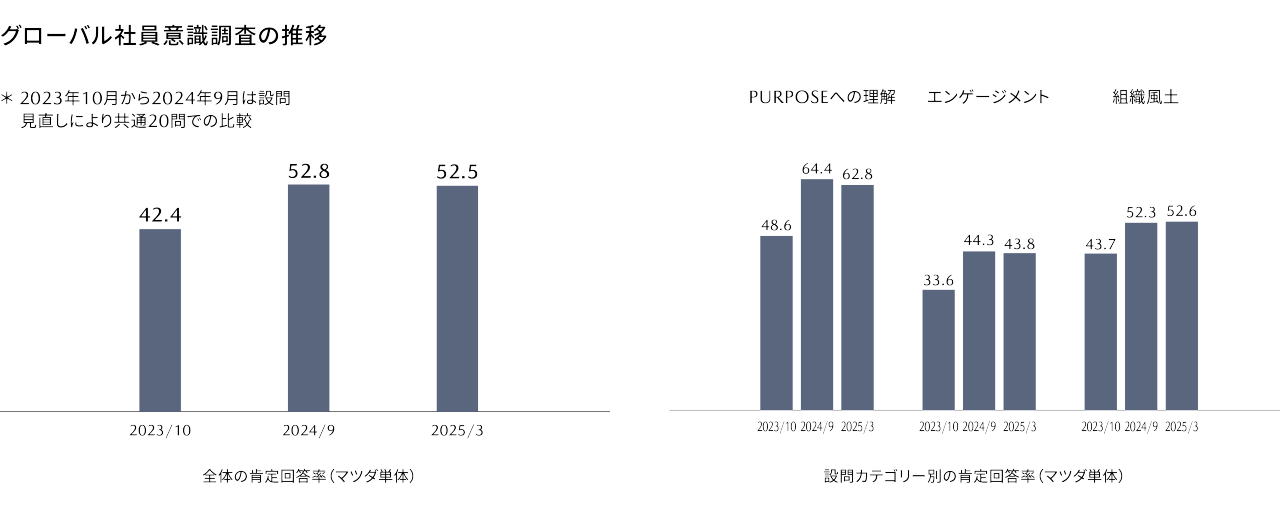

グローバル社員意識調査

職場環境や風土、働く意欲など従業員の意識を定点的に把握し、組織力や生産性の改善につなげるため、グローバル社員意識調査を実施しています。調査結果は従業員に公開され、詳細な調査結果はマツダおよび国内外のグループ会社のトップマネジメントにフィードバックされます。また、組織ごとの個別結果は各部門やグループ会社の経営層にフィードバックし、改善計画の立案を促してPDCAを実行しています。なお本調査は、2024年6月に見直した役員報酬制度における非財務指標の一つとして用いられています。

コンピテンシー評価

年に2回、従業員一人ひとりの考え方やスキル、能力、価値観、パーソナリティが仕事を通じてどのように発揮され、周囲にどのような影響を与えているかを振り返り、評価する「コンピテンシー評価」を実施しています。この評価は、期待される行動と現状のギャップを認識し、自己の強みや課題を明確にすることで、行動改善につなげることを目的としています。2024年度には、コンピテンシー評価の内容をアップデートし、新たにBLUEPRINTの要素を含む評価項目を取り入れました。これにより、従業員一人ひとりの多様性を尊重しながら、相手に届けたい感情を起点とした言葉や行動を促進しています。

ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)

多様性が創造性を高め、企業と社会の持続可能な成長の基盤であるとの考えの下、性別や年齢、国籍、障害の有無、性的指向にかかわらず、すべての従業員が能力を最大限に発揮できる職場環境の実現を目指します。DE&I(Diversity(多様性)、Equity(公平性)、Inclusion(受容)は、女性、障がい者、外国人、LGBTQ+などのマイノリティのためだけの取り組みではありません。病気や怪我を患うリスクは誰にでもあり、また本格的な高齢化社会を迎える中、親や家族の介護などを理由に、誰もが働きづらさを抱える可能性があります。こうした状況に直面した時に、「安心して働き続けられる」と思える会社であることが、DE&I活動の本質と考えます。DE&Iはすべての従業員のための取り組みであり、一人ひとりが安心して働き、明るい未来が築ける環境を支える柱となります。多様性が創造を育む源泉となり、従業員の成長が企業と地域社会全体の持続的な発展に寄与する好循環を生み出します。マツダは、多様性を力に変え、創造性に溢れた未来を実現します。

女性活躍

女性が自らの能力を最大限に発揮し、リーダーや専門職として成長できる環境の実現を目指しています。女性管理職および候補者の育成を推進し、マネジメント層の多様化に取り組んでいます。具体的な活動として、管理職候補となる女性社員の個別育成計画の策定・推進や、女性社員とその上司を対象としたキャリア実現のための研修、社外で活躍する女性マネジメントとの交流などを実施しています。

これらの取り組みを通じてジェンダーバランスの取れた組織を目指し、企業の成長と成功にとって重要な新たな価値創造とイノベーションの向上を図っていきます。

【2024年度実績】

・女性役員比率:7.5%

・女性管理職数:87名

両立支援

さまざまなライフステージにおいてすべての従業員が仕事とプライベートを両立させ、活き活きと働くことができる企業を目指し、両立を支援する制度を整備しています。多様な価値観やライフスタイルを尊重し、すべての従業員が、プライベートと会社生活を両立させ、いきいきと活躍できるようにワークライフバランスの充実と促進に取り組んでいます。2007年から間接部門を対象に定時退社日や消灯時刻の設定を導入し、業務効率化と長時間労働の是正を図るなど時間外労働削減への取り組みを実施しています。(マツダ単体の取り組み)

【両立を支援する主な施策(2025年9月30日時点)】

| 施策名 | 施策概要 | 開始時期 |

|---|---|---|

| 母性保護休暇 | 妊娠中の女性従業員が、つわりや体調不良などにより就業が困難な場合に、必要な期間の休暇を取得できる制度。 | 2008年 8月 |

| 育児休暇 | 出産や育児のため、連続5労働日の休暇が取得できる制度。本人または配偶者の妊娠期間中から取得が可能。 | 2008年 8月※1 |

| 出生時育児休職 (通称:産後パパ育休) |

男性の育児について、子どもの出生後8週間以内に最長4週間の育児休職を取得できる制度。 取得の促進に向けた取得者の事例を社内で紹介。 【目標】

|

2022年 10月 |

| 育児休職 | 子どもが満3歳に達するまで、育児のために取得できる休職制度。法定基準(子どもが1歳に達するまで)を上回るもので、分割取得も可能。 | 1991年 1月 |

| 法定看護休暇 | 未就学の子どもを看護するための休暇制度。子が1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日を上限に休暇を取得できる。 | 2020年 1月 |

| 育児・介護に関わる 勤務特例措置 |

介護や小学校6学年修了までの子どもの育児のため、短時間勤務や夜勤・時間外勤務免除などを受けられる制度。短時間勤務の法定基準(子どもが3歳に達するまで)を上回る内容で、より長期的な介護・育児を支援。 | 1999年 4月 |

| 法定介護休暇 | 要介護状態にある親族の介護や世話を行う従業員のための休暇制度。当該親族が1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日を上限に休暇を取得できる。 | 2020年 1月 |

| 介護休職 | 要介護状態にある親族を介護するための最長1年の休職制度。法定基準(対象家族につき通算93日まで)を上回る内容で、より長期的な介護を支援。 | 1992年 1月 |

| リモートワーク | 業務の効率化とワークライフバランスの向上を目的に、リモートワーク制度を導入。新型コロナウイルス感染防止対策を契機に、2020年10月に従前の在宅勤務制度を拡充したもので、出社せずに自宅などで勤務することが可能。場所や出社頻度に関する制約はなく、多くの間接従業員が、出社とリモートワークを組み合わせたハイブリッドワークで勤務。 | 2020年 10月※1 |

| ハートフル休暇 | 従業員の多様なライフイベントや社会貢献活動を支援するための多目的休暇。以下のような目的で取得することが可能。

|

2008年 8月※1 |

| 社内保育施設の設置 | 未就学児童を対象とした社内保育施設「わくわくキッズ園」を設け、子育て中の従業員をサポート。看護師が常駐しており、体調不良の児童の保育も可能。 | 2002年 4月 |

| キャリア開発休職 | 将来的なキャリアアップを目指し、大学などに通学するための従業員を支援するため、3年を上限に休職が可能な制度。 | 2003年 10月 |

| 赴任同行休職 | 転勤する配偶者に同行するため、一定期間を休職扱いとし、キャリアの継続を可能にする制度。 | 2003年 10月 |

| ワークライフに関わる 勤務特例措置 |

従業員のワークライフバランス向上やキャリアの形成・継続支援を目的に、キャリア開発・赴任同行・家族の事情などに応じ、短時間勤務などの勤務特例措置を適用できる制度。 | 2024年4月 |

| 社員のボランティア活動を 支援する福利厚生プログラム |

福利厚生制度の一つ「フレックスベネフィット」※2で、従業員のボランティア活動に対し、その活動費をポイントで申請可能。 | 2001年 10月 |

| 年次有給休暇 | 労使が協力して業務の効率化・平準化を推進し、自ら計画的に有給休暇を取得できる環境を整備(半日単位で取得可)。 | 継続実施 |

※1 開始時期以前は別制度で運用

※2 選択型の福利厚生制度。あらかじめ定められたポイントの範囲内で従業員個人が選んだ福利厚生メニューの補助が受けられる仕組み

障がい者活躍

さまざまな障害を持つ従業員が安心して働き、活躍できる職場環境は、組織全体で公平性と創造性を育みます。バリアフリーの環境づくりに加え、一人ひとりの特性や強みを活かした業務設計を行い、障がい者が自信を持って働ける基盤を構築します。また、全従業員を対象に障害に関する理解促進教育を実施し、相互尊重の文化を醸成することで、主体的にキャリアを形成し、成長できる環境の実現を目指します。

また、社内に相談窓口「フィジカルチャレンジサポートデスク※1」を設置し、就労環境の整備などのさまざまな相談事項に対応するとともに、聴覚に障害がある方々への情報保障を充実させるため、手話通訳士が2名在籍しています(2025年3月末時点)。また、障害のある従業員のうち、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より優秀勤労障害者表彰を受賞するメンバーも複数名在籍しています。

2013年度:「あいサポート企業・団体※2」認定

2015年度:「特別支援学校就職サポート隊ひろしま※3」登録

2021年度:「The Valuable 500」に加盟

※1 マツダ単体の取り組み

※2 従業員などを対象として、テキスト「障害を知り、共に生きる」を読むことを推奨することやあいサポーター研修などに取り組む企業・団体を認定

※3 企業と県が連携・協力し、特別支援学校生徒の就労促進を図る制度

【目標】

・障がい者雇用率:2026年度2.7%(法定雇用率)

性的マイノリティへの理解

性的指向や性自認の違いによって働きづらさを感じることなく自分らしく働くことのできる職場環境の実現を目指します。教育や啓発活動を通じて、LGBTQ+などの性的マイノリティへの理解を促進しながら、ハラスメントを防止する仕組みを構築しています。また、福利厚生や社内制度の充実を図り、社内におけるアライ(支援者)の育成も進めていきます。さまざまなバックグラウンドを持つ従業員が安心してキャリアを築き活躍できる環境の整備を推進します。

また、社内の人権相談窓口では、10年以上前から性的マイノリティに該当する従業員の相談に応じ、職場と連携しながら支援を継続しています。加えて、従業員向けに定期的な人権ミーティングやe-ラーニングなどを通して、性的指向や性自認に関するハラスメント(SOGI※ハラスメント)を未然に防ぐ取り組みを推進しています。 LGBTQ+などの性的マイノリティに関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する団体「work with Pride」が策定した指標である「PRIDE指標」でマツダは2024年から「ゴールド」認定を取得しています。

健康経営

基本的な考え方

マツダグループは、「人」を最大の経営資源と捉え、すべての従業員が心身ともに健康で、いきいきと働き続けられる企業を目指しています。健康は人生の土台であり、その保持・増進への主体的な取り組みが、仕事と私生活の充実、そして企業の成長につながると考えています。私たちは、生活習慣の改善支援、メンタルヘルス対策、安全で安心な職場づくりを通じて、従業員一人ひとりの持続的な活躍を支援します。

健康経営宣言

マツダは、「前向きに今日を生きる人の輪を広げる」というパーパスの実現に向けて、時代に適応した「走る歓び」で、お客さまの「生きる歓び」を創造していきたいと考えています。

そのために最も大切な資本は「人」であり、その人を支える土台が「健康」です。従業員一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組み、仕事と私生活の充実を図ることで、生産性や創造性が高まり、その力の総和が企業価値向上へとつながります。

現在マツダでは、組織風土変革の取り組み「BLUEPRINT」の推進とともに、安全健康基本理念に基づき、すべての従業員が心身ともに健康で、いきいきと働ける職場づくりを進めています。そして、一人ひとりが生涯を通じて地域や社会で活躍・貢献できる存在となれるよう、私たちは健康経営を積極的に推進していきます。

私の健康の取り組み

私は、経営を担う立場として、自分自身が心も身体も元気でいることがとても大切だと感じています。そのために、週2回のトレーニングを10年以上続けています。年齢とともに身体が硬くなったり、転びやすくなったりすることもありますが、今のうちからしっかり動かしておくことで、将来の自分を守れると思っています。 また、できるだけ良い睡眠をとること、ワインを少しだけ楽しんで気分をほぐすことも、私にとって大事な習慣です。そしてもう一つ意識しているのが、「毎日どれだけ笑えているか」です。笑うことで自分の気持ちが軽くなりますし、まわりの人にもポジティブな空気を届けられると思っています。

仕事に向き合うには、心と身体のコンディションが基本です。私自身がまず健康を大事にしながら、従業員のみなさんと一緒に明るく前向きに働ける環境をつくっていきたいと思っています。

マツダ株式会社

代表取締役社長兼CEO(最高経営責任者)

毛籠 勝弘

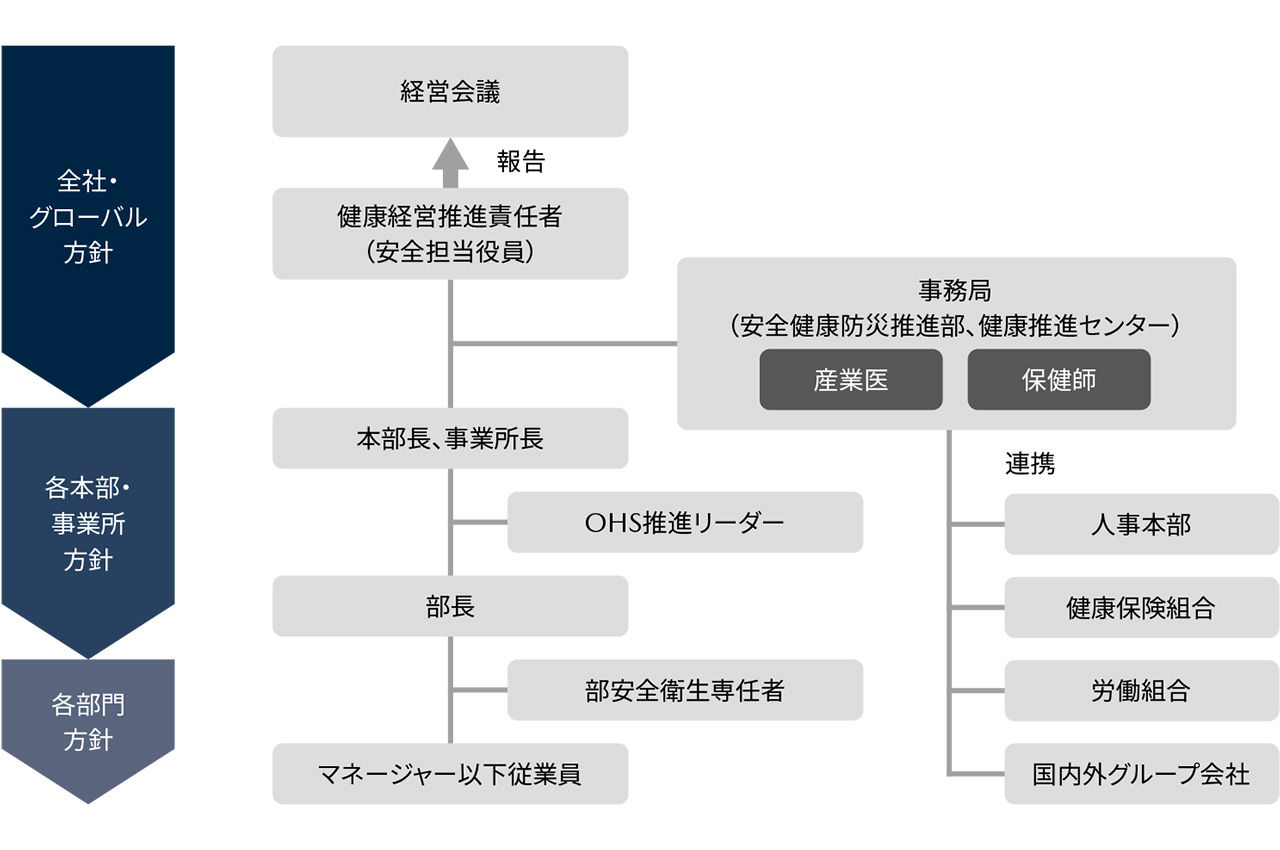

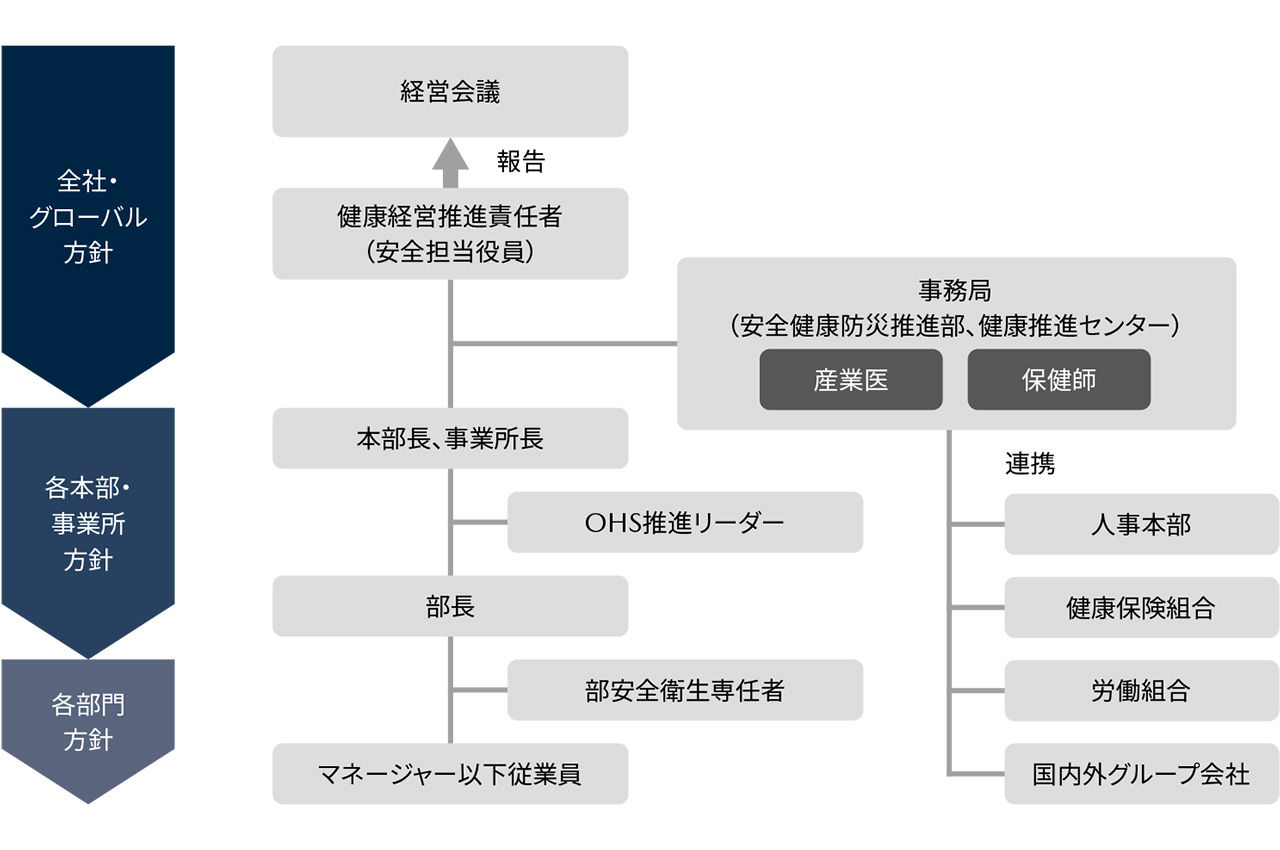

体制

マツダはこれまで、安全衛生管理体制のもと、職場の安全推進と従業員の健康保持・増進に取り組んできました。現在は、この体制を基盤に、従業員の心身の健康を企業価値向上の重要な要素と捉え、「健康経営」の推進も担う体制としています。複雑化する健康課題に対応するため、安全担当役員が健康経営推進責任者を担い、安全健康防災推進部を中心とした事務局を組織し、健康保険組合や労働組合、グループ会社と連携しながら、健康課題の把握、施策立案・実施・検証を継続的に行っています。健康経営の全社・グローバル方針は、健康経営推進責任者と事務局を中心に策定し、経営会議に報告します。承認された方針は本部長・事業所長に展開され、各本部の「OHS(Occupational Health and Safety)推進リーダー」が中心となり、各本部・事業所の方針を策定。さらに、各部門単位でも方針を策定し、従業員一人ひとりへの健康経営の浸透を図っています。

目標

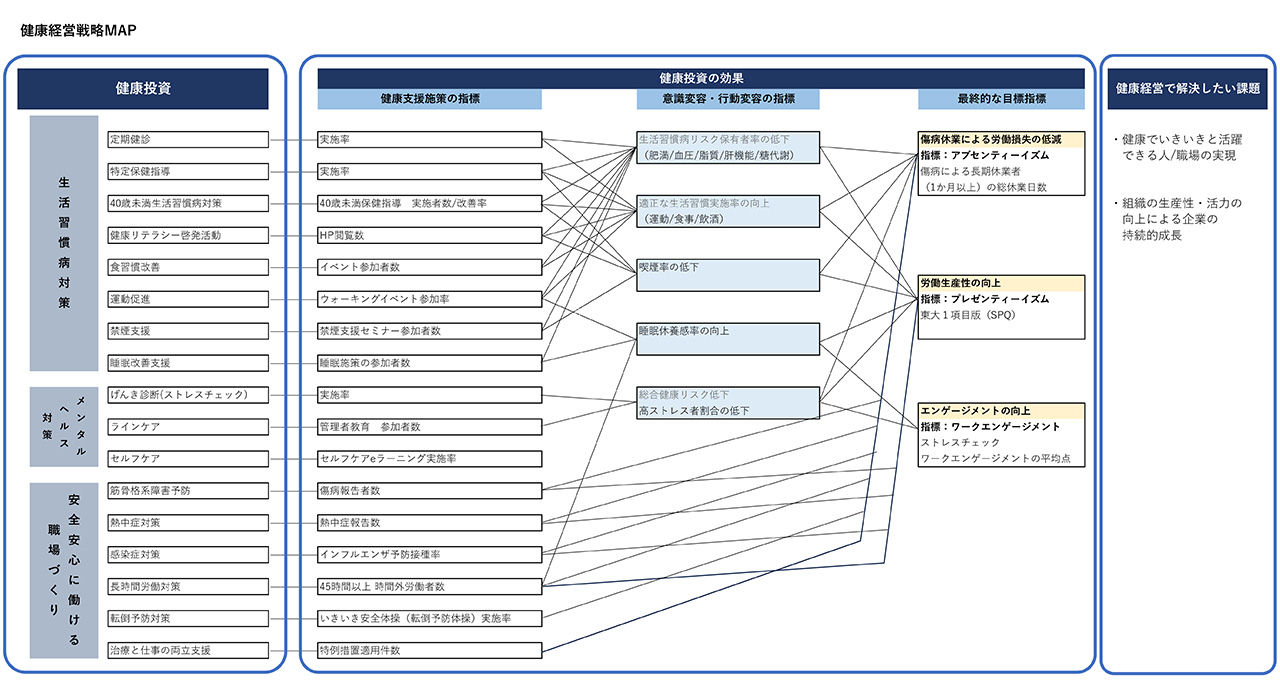

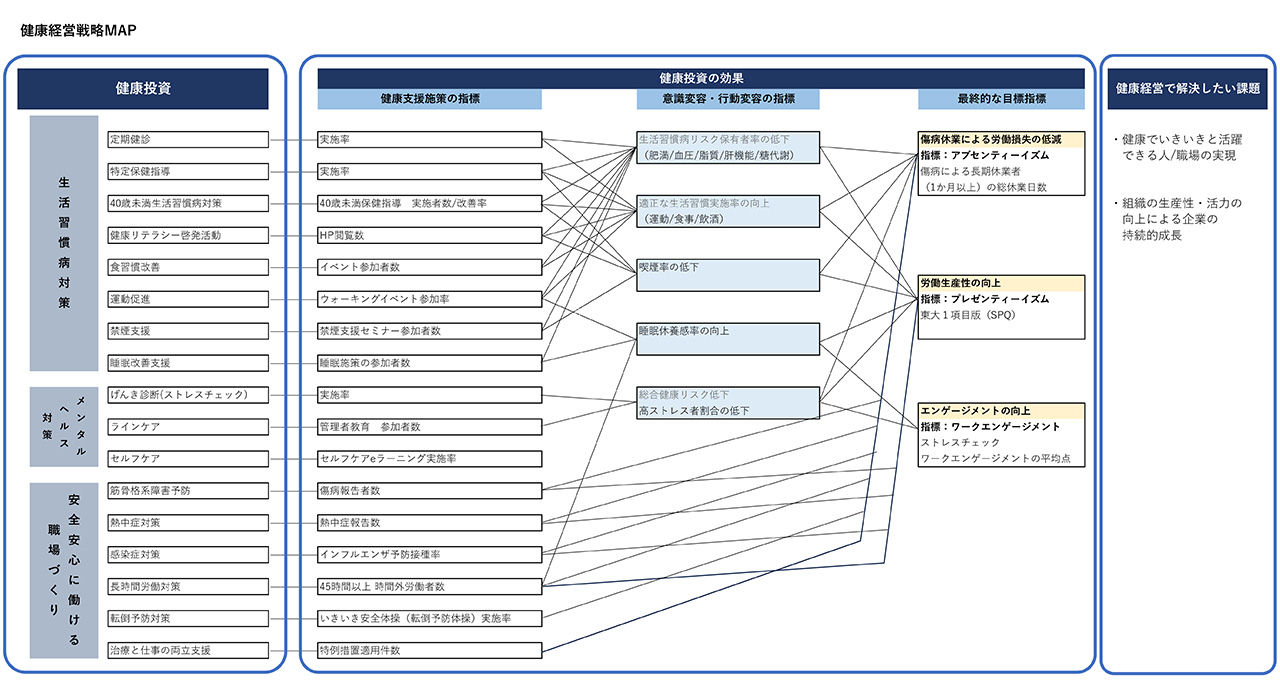

健康経営の推進にあたり、解決すべき課題を定量的に把握・評価するために、「アブセンティーイズム」「プレゼンティーイズム」「ワークエンゲージメント」を最終的な目標指標として設定しています。あわせて、健康診断やストレスチェックの結果にも数値目標を設定し、従業員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働き続けられる職場を目指しています。

| 単位 | 2024年度 | 目標 (2027年度) |

||

|---|---|---|---|---|

| アブセンティーイズム※1 | 日 | 3.4 | 3.3未満 | |

| プレゼンティーイズム※2 | % | 20.0 | 15.0未満 | |

| ワークエンゲージメント※3 | - | 4.9 | 5.0以上 | |

| 健康診断 | 定期健康診断実施率 | % | 100 | 100 |

| ストレスチェック 実施率 |

% | 97.0 | 98.0以上 | |

| 生活習慣病 | 肥満リスク保有者率 | % | 29.6 | 25.0未満 |

| 血圧リスク保有者率 | % | 37.6 | 35.0未満 | |

| 脂質リスク保有者率 | % | 19.3 | 18.0未満 | |

| 肝機能リスク保有者率 | % | 37.3 | 35.0未満 | |

| 糖代謝リスク保有者率 | % | 38.0 | 35.0未満 | |

| 生活習慣 | 適正な運動習慣を 有する人の割合 |

% | 37.6 | 40.0以上 |

| 適正な食習慣を 有する人の割合 |

% | 47.4 | 50.0以上 | |

| 適正な飲酒習慣を 有する人の割合 |

% | 75.9 | 80.0以上 | |

| 喫煙率 | % | 29.3 | 25.0未満 | |

| 睡眠で休養を 取れている人の割合 |

% | 59.5 | 65.0以上 | |

| メンタル | げんき診断における 高ストレス者率 |

% | 11.5 | 10.0未満 |

| 総合健康リスク | - | 88 | 86未満 | |

※1 アブセンティーイズム:心身の不調が原因で業務を休んだ従業員一人あたりの日数/年。マツダでは、傷病によって長期休業(1か月以上の休業)に該当した対象者の休業した日数(歴日)を全業員数で割ったもの

※2 プレゼンティーイズム:病気や体調不良などで本来のパフォーマンスが出せないまま出勤している状態。東大1項目版で測定

※3 ワークエンゲージメント:仕事に対してポジティブで充実している状態。新職業性ストレス簡易調査票ワークエンゲージメント(2項目)より算出

健康経営戦略MAP

健康推進活動

従業員の健康の保持・増進に向け、「生活習慣病対策」「メンタルヘルス対策」「安全安心に働ける職場づくり」を推進しています。

生活習慣病対策

禁煙やウォーキングの推進、食生活改善などの活動を実施し、メタボリックシンドロームをはじめとした生活習慣病の改善と予防に向けた対策※1に取り組んでいます。

- 健康診断

全従業員向け定期健康診断※2の実施に加え、40歳以上の従業員には健診項目を充実させた「総合健康診断」※3を、50歳・54歳・58歳到達時の従業員には胃部内視鏡検査・腹部エコー検査が含まれる「総合ドック健診」を実施しています。さらに、健康診断の結果に基づいた産業医・保健師による個別の保健指導を実施することで、従業員の健康づくりを支援しています。

- 健康上のリスクの高い従業員への対応

健康診断の結果、心疾患や脳血管疾患を引き起こす危険の高い「ハイリスク者」の基準を独自に設けています。該当した従業員には、産業医面接で就業可否判断を行い、就業制限設定・治療状況の確認・受診指示を実施します。その後、保健師による保健指導を行うことで、リスクを低減させるための支援体制を整えています。

- 禁煙推進

「全社喫煙率25%以下」を目標に掲げ、喫煙者向け禁煙支援イベント「吸わんマラソン」を年2回開催しています。また、禁煙のきっかけづくりとして、毎月給与支給日を「全社1日禁煙デー」と定め、構内終日禁煙に取り組んでいます。受動喫煙対策では、すでに完全分煙を実現しています。

- ウォーキング推進

健康増進を目的として、ウェブサイト「PepUp(ペップアップ)」※4を活用したウォーキングイベントを年2回実施しています。また、徒歩通勤に手当を支給する「エコ・ウォーク通勤」制度を導入しています。

- 「ベジチェック®」測定会

マツダ健康保険組合やマツダグループ会社との共同事業である「コラボヘルス」※5で展開する食習慣改善イベント「ベジアップチャレンジ」を実施しています。肥満解消と良好な食習慣の定着を目的に、社内の食堂や売店でベジチェック®※6測定会を実施しました。

測定会の様子

若年層から始める生活習慣改善支援:40歳未満保健指導

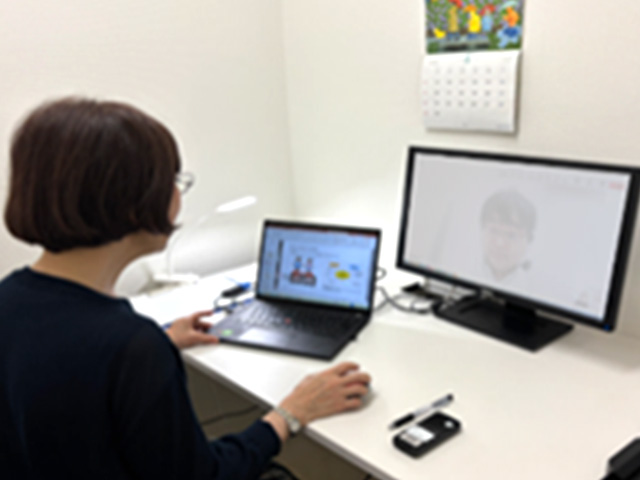

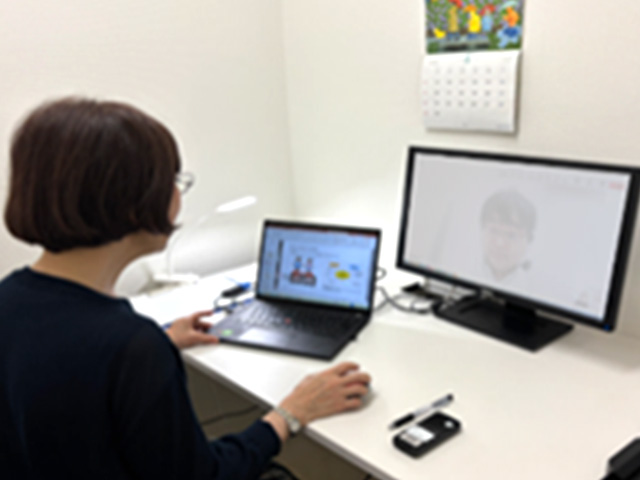

生活習慣病の予防を目的に、40歳未満の若年層を対象とした保健指導を実施しています。健康診断の結果、肥満および生活習慣病に関連する項目で有所見が認められた従業員に対し、健診から3か月後を目安に、保健師・看護師によるWeb個別面談と情報提供を行っています。このプログラムは、「若いうちから適切な生活習慣を身につけることで、将来の生活習慣病リスクを低減する」ことを目的としており、30代における生活習慣病リスク保有率を現在の30%から20%へ引き下げることを目標としています。

Web個別面談の様子

※1 マツダ単体の取り組み

※2 検査項目:身長・体重・腹囲・視力・聴力・血圧・胸部エックス線・血液・尿・心電図

※3 40歳以上の総合健康診断時に、がん検診(胃がん・大腸がん・乳がん・子宮がん)を実施

※4 マツダ健康保険組合の被保険者および被扶養配偶者が利用できる健康づくりを応援する健康ウェブサイト

※5 保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、加入者の予防・健康づくりを効率的・効果的に実行すること

※6 カゴメ株式会社が提供する推定野菜摂取量を測定する機器

メンタルヘルス対策

2003年に従業員のこころの健康づくりに労使で積極的に取り組むことを宣言し、「マツダハートフルプラン」を策定しました。これに基づき、さまざまな施策に継続して取り組み、メンタルヘルス対策を行っています※1。

- 相談体制

国内外の従業員に対して産業医・保健師による相談体制を整備しています。対面で実施できない国内外の出向者に対しては、電話やWeb会議を活用した健康相談を実施しています。

- 教育・研修

新任管理者対象のラインケア研修(傾聴・アサーション・事例対応など)や入社3年目従業員対象のセルフケア研修、全従業員向けのeラーニング、職場単位での出前教育などを実施しています。

- 管理職支援「しゃべり場」

管理職がいきいきと職場運営を行えるよう、月1回1時間の「しゃべり場」(定員15名/対面)を開催しています。このプログラムでは、管理職同士がメンタルヘルスに関する事例や日常の悩みを共有し、産業医や保健師から対応のステップや考え方について、実践的なアドバイスを受けることで、メンタルヘルスへの対応力の向上を目指しています。また、産業保健スタッフや参加者同士のつながりを深めることで、困ったときにも抱え込まず、安心して相談・連携できる関係づくりにつなげています。

しゃべり場の様子

- げんき診断(ストレスチェック制度)

法制化される前の2008年より「げんき診断」の名称で、厚生労働省が提供する「職業性ストレス簡易調査」を実施しています。個人診断として、従業員一人ひとりが自身の状態を把握し、健康管理に役立てています。組織診断としては、各部門に結果をフィードバックし、全職場の職場環境改善活動につなげるための「職場ドック」※2活動を推奨し、メンタルヘルス不調の未然防止や働きやすい職場環境づくりに取り組んでいます。

※1 マツダ単体の取り組み

※2 改善点の洗い出しや改善提案などを職場全員で行い、幅広い視点で職場環境を確認し、簡明な手順で改善していく全員参加の活動

安全安心に働ける職場づくり

- 仕事と治療の両立支援

継続的な治療が必要な従業員が治療と仕事を両立できるよう、産業医や保健師による相談体制を整えています。また、がん治療や人工透析など高度な医療により欠務時間が発生する場合は、産業医の判断のもと、勤務上の特例措置を適用しています。

- 復職支援制度

傷病による休業からの復職者に対して、短時間勤務制度や試し出社制度、復職後のフォロー面談など復職支援を拡充しています。

- 感染症対策

結核や麻しん、風しん、COVID-19(新型コロナウイルス)など、多様な感染症リスクに対応するため、健康推進センター内に「感染症対策チーム」を設置し、平時より国内外の感染症情報の収集に努めるとともに、予防啓発を通じて従業員の感染予防意識の向上を図っています。感染症発生時には、保健所などの関係機関と連携し、感染拡大の防止を最優先に、迅速かつ的確な対応を行っています。HIV/AIDSに関しても、検査や相談体制に関する啓発を定期的に実施し、正しい知識の普及に努めています。

また、海外出向者および同伴家族に対しては、出向先地域の感染症リスクに応じて、A型肝炎など必要に応じた予防接種を会社負担で実施しており、出向前には、マラリアやB型肝炎、結核、HIV/AIDS などの感染症予防教育も行っています。

さらに、職場での集団感染予防を目的として、インフルエンザ予防接種の費用補助制度および構内接種体制を整えています。

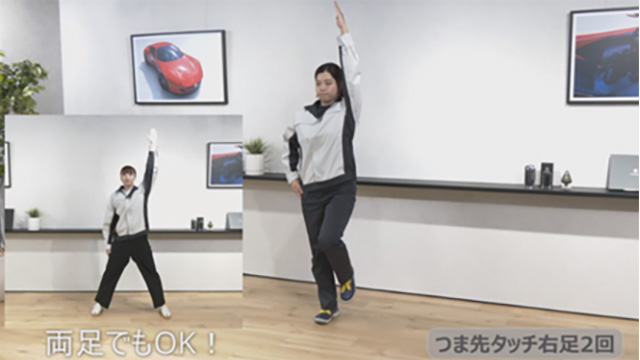

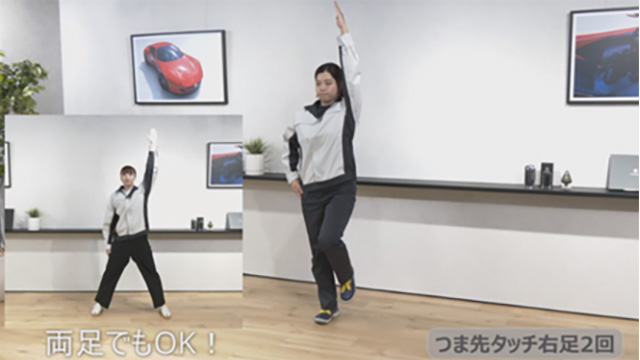

- 転倒予防対策

職場内外での転倒災害は職種や年齢を問わず発生しており、その対策は重要な課題となっています。こうした状況を受け、マツダ独自の転倒予防体操「いきいき安全体操」の実施を推進しています。この体操は、日常業務の合間に誰でも簡単に取り組める内容で、主に足腰の筋力強化、バランス感覚・柔軟性・敏捷性の向上を目的としています。継続的に実施することで、転倒リスクの低減に加え、業務の合間のリフレッシュ効果にもつながっています。

- 海外での取り組み

マツダの海外拠点においても、従業員とその家族やコミュニティに対して、健康に関わる取り組みを行っています。

海外出向者と同伴家族には、出向前の健康教育、出向前・出向中の健康診断の実施、毎月1回健康づくりに関する情報の配信、出向者の勤務時間に合わせたweb面談など、日本と同様に支援できる体制を整えています。また、出向者が必要な時にスムーズに医療機関を受診できるように、現地人事担当者と連携し、紹介状作成や医療機関選定などにも対応しています。特に、タイではオートアライアンス(タイランド)Co, Ltd.の工場の安全健康担当者や近隣病院スタッフと、米国ではマツダトヨタマニュファクチャリング USA, Inc.の安全健康担当者との意見交換を行い、相互の課題解決や健康推進活動に取り組んでいます。

海外拠点での活動として、マツダオーストラリアPty. Ltdは、地域医療への貢献と従業員のボランティア参加を促進するため、毎年王立小児病院のランニングイベント「Run for the Kids」を支援しています。イベントを通じて集められた募金は、王立小児病院の重要な研究や設備整備、施設、機器などに活用されます。

マツダカナダ,Inc.は、がんなどの病気の子どもたちを支援するスポーツイベント「Sporting Life 10K Run」に従業員とその家族が参加し、病気と闘う子どもたちが参加するサマーキャンプ体験の資金の調達に協力しています。マツダモーターイタリアS.r.I.は、ローマの病院で治療を受けているがんを患う子どもたちとその家族を支援するPeter Pan ODV協会に、CX-5を提供しました。これにより、ボランティアが子どもたちやその家族を送迎することが可能になりました。

- データ分析の取り組み

IT部門によるDX推進の一環である「AI道場」との協働プロジェクトとして、保健師が健康診断結果や問診データ、ストレスチェック結果などの健康関連データを一元管理し、プログラミング言語「Python」(パイソン)で分析する取り組みを進めています。これにより、従業員全体の健康状態を客観的に把握することが可能となり、「運動習慣や睡眠状況と生活習慣病との関連性」「ワークエンゲージメントやプレゼンティーイズムと職場環境要因との関連性」などの具体的な健康課題を可視化しています。さらに、課題の背景要因を深掘りすることで、従業員の行動変容や職場環境の改善につながる効果的な健康施策の立案に取り組んでいます。

働く環境の整備

従業員が健康で安全・安心に働ける環境の整備として、住環境や業務に従事する周辺環境のリニューアル工事を計画的に実施しています。入社時から仲間と共に成長できる寮や職場に近い駐車スペース、更衣や休憩スペースを整え、従業員の生活基盤と出社から退社まで一貫した安全安心な環境づくりに取り組んでいます。

具体例

- 広島地区

技能系社員寮(2026年12月完成予定)

宇品西地区厚生棟(2024年11月完成) - 首都圏

マツダR&Dセンター東京(MRT)(2025年7月開所)

技能系社員寮

マツダR&Dセンター東京

多様な働き方を推進する制度の拡充

新型コロナウイルス感染症対策を契機とした新しい働き方として、2020年10月よりリモートワーク制度を導入しています。業務の内容や特徴と照らし合わせ、組織のパフォーマンスを最大化しながら従業員の働き方を両立させる制度として、出社とリモートワークをうまく組み合わせて働くことで、パフォーマンスと従業員エンゲージメントの高い働き方の実現を目指します。また、フレックス勤務や時短勤務など時間や場所に捉われない働き方、MRTをはじめとする間接部門におけるドレスコードフリーの導入など、今後も従業員の多様な働き方を推進する制度や取り組みを拡充していきます。

労使関係

マツダ労働組合※と労働協約を締結し、全てのステークホルダーに貢献できる企業を目指して「共に考え、一体になって取り組む」関係を築いています。ビジネス環境の変化が著しい中、マツダ労働組合とは経営状況に関する情報を労使協議会を通じてオンタイムに共有を図っています。また、従業員にとって影響度の高い業務変更を実施する場合は、十分に協議したのち従業員へ通知しています。

マツダグループ全体についても同様の考えに基づき、労使の良好な関係を維持・発展できるように労使協議の体制を構築しています。

国内グループ会社

全国マツダ労働組合連合会と定期的な情報交換や活発な協議を実施。

海外グループ会社

各国・各地域の労働慣行を踏まえ適切に労使が協議できる体制を構築。

【2024年度実績】

- マツダグループにおける集団労働争議件数:0件

※マツダの従業員の約9割が所属

労使での対話活動※

風通しの良い職場風土の醸成を目指し、BLUEPRINTの一環として、組合員とマネジメントの間に積極的な対話機会を設けています。従業員とマネジメントが互いを認め合い、共通の課題に向き合う姿勢を積み重ねることで、心理的安全性が育まれると考えています。今後も対話を継続的に深めることで職場の信頼関係を強化し、より良い組織づくりを行っていきます。

※マツダ単体の取り組み