これから年老いて、一人で暮らさざるを得なかったら。しかも住み慣れた地域に移動手段はなく、クルマの運転も自分でできなくなっていたら。私の生活はどうなるんだろう? ―ふと、そんな不安に駆られることはありませんか?

これは他人事じゃなく、あなたやあなたの親にも訪れるかもしれない未来です。

そして、まさに今「生活に必要だけど、自分で運転できない」などの住民たちが抱える移動手段の課題に、マツダが地域と共に挑んでいます。これからの地域づくりについて、私たちと一緒に考えてみませんか?

これから年老いて、一人で暮らさざるを得なかったら。しかも住み慣れた地域に移動手段はなく、クルマの運転も自分でできなくなっていたら。私の生活はどうなるんだろう? ―ふと、そんな不安に駆られることはありませんか?

これは他人事じゃなく、あなたやあなたの親にも訪れるかもしれない未来です。

そして、まさに今「生活に必要だけど、自分で運転できない」などの住民たちが抱える移動手段の課題に、マツダが地域と共に挑んでいます。これからの地域づくりについて、私たちと一緒に考えてみませんか?

その挑戦にマツダと共に挑んでいるのは、広島県三次市川西地区のみなさん。およそ1,000人の住民のうち、半数が高齢者です。のどかな田園を走るバスは数えるほどで、休日ダイヤに至っては各方面に2本ずつしかない。そんな過疎化が進むまちで、もしクルマを運転できなかったらここに住む自分たちはどうやって生活すれば良いのだろう。まさにそれが、川西地区に住む85歳の島本さんが抱える問題でした。

島本さん:

56~7年間、運転しよったんですが、事故して誰かにケガさせたらいけんと思って。5年前に免許を返納したんです。そしたら自分で移動できんようになって、買い物行くのも診療所行くのも便利が悪くて困っとるです。

川西地区で一人暮らしをしている島本恒夫(しまもと・つねお)さん。普段の買い物や生活に必要な移動について、運転免許返納後の様子を話してくれた。

困っているのは島本さんだけではありません。住民の中には、免許を返納したくてもできない人もいると聞きます。これはなんとかしなければ。

そこで、新たに生まれた移動の仕組みが「支えあい交通」です。

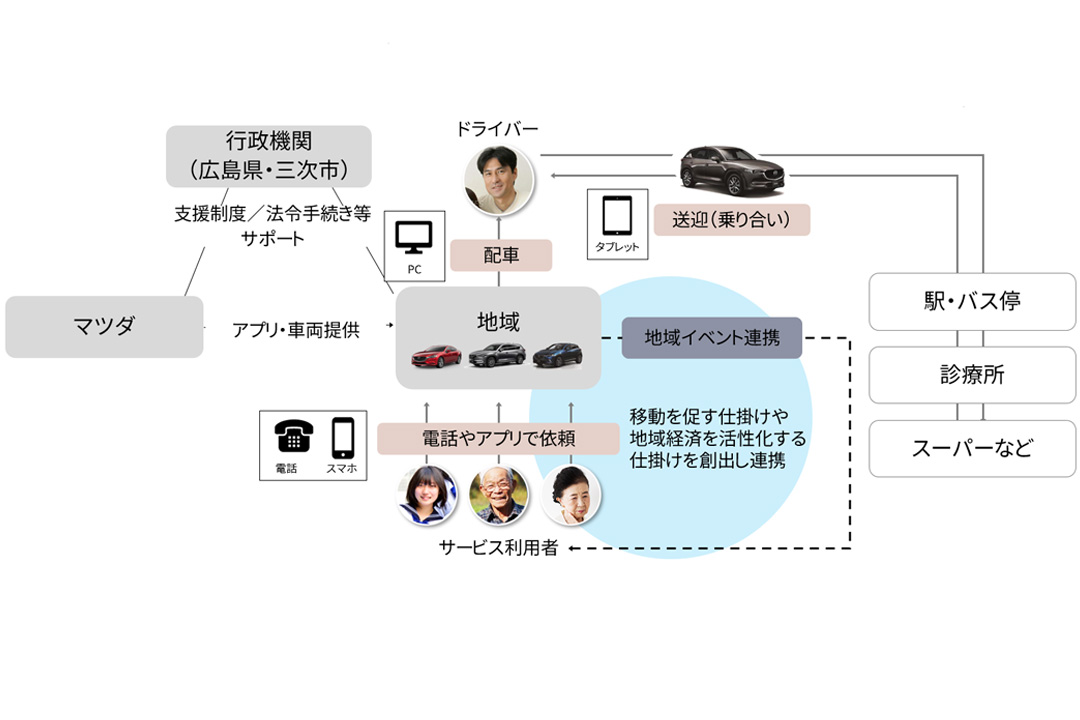

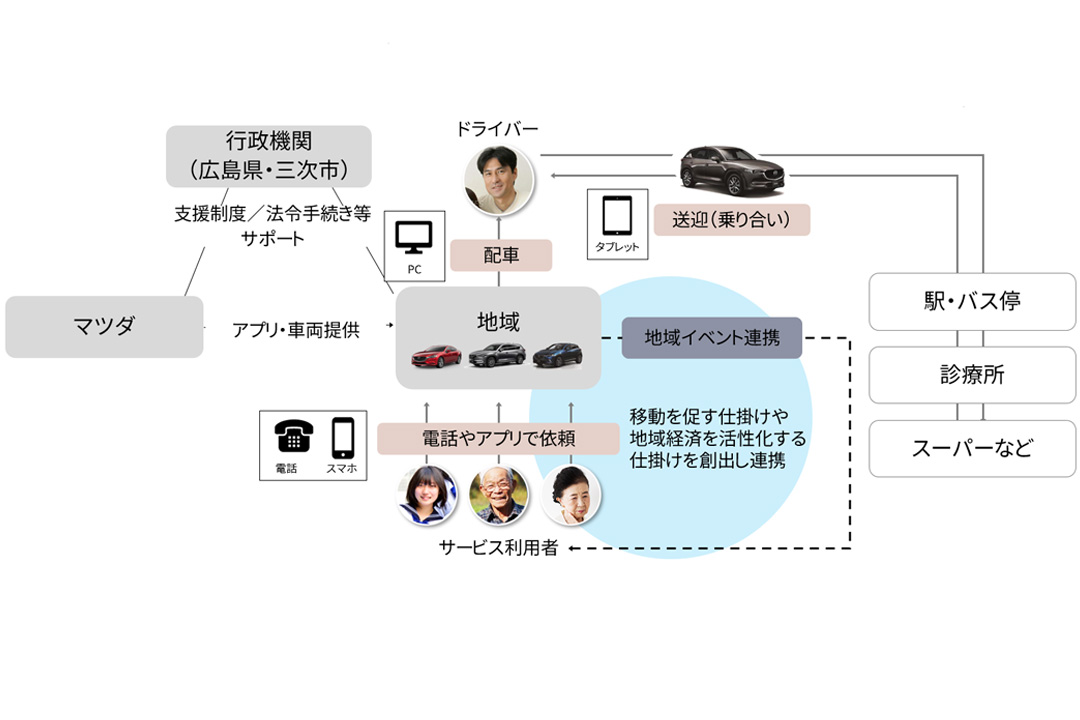

「支えあい交通」とは、地域住民・行政・マツダの三者が一体となって運営している新しい移動のかたち。免許を持たない人や高齢者を対象にした移動支援サービスとして2018年からスタートしており、まさにこの川西地区で実証実験が行われています。では、その仕組みとは?

まず利用者が電話やアプリを通じて送迎を予約し、その情報を地域の自治会が取りまとめてドライバーの手配をします。ドライバーは地域住民が担い、1回1,000円の手当てで運行。マツダは、運行管理を行うクラウドサービスやアプリと、安全技術を搭載したCX-5を移動車両として提供しています。

現在、川西地区での利用者はひと月に15〜20人ほど。移動範囲は川西地区内に限られているものの、「これがなかったらわたしらよう来んけぇねぇ。非常に便利です」と、少しずつ地域に根付いてきています。

利用者のなかには島本さんの姿も。

ちょうどこの日、自宅から3キロほど離れた食糧品店へ行くとのことで、同行させていただきました。

島本さんは、普段は息子夫婦のサポートを受けて生活を送っているが、月に1回診療所と買い物の送迎でこのサービスを利用されている。

「島本さん、このサービスを利用してみてどうですか?」

「送迎してもらわないと買い物にも来れんけぇね。近所の人にも迷惑がかかるから、こういうのに頼るしかない」

― 切実な言葉でした。家族がいても近くに住んでいるとは限らないし、近所の人にお願いするのも遠慮がある。そんなとき、「支えあい交通」のような支援サービスが身近にあれば移動手段を持つことができ、一人暮らしの親をもつ方も安心できるかもしれません。

移動困難な高齢者の暮らしを支えるために始まった「支えあい交通」ですが、運営メンバーの一人である児玉千洋(こだま・ちひろ)さん(川西自治会連合会事務局長)は、この支援活動が移動の利便性よりも住民同士のつながりやコミュニケーション創出の場になっていることに、可能性を感じているそうです。

児玉さん:

利用者さんたちが相乗りするケースが結構あるんです。そういうときに会話がはじまるんですね。何気ない会話ですが、おばあちゃん同士が楽しそうに話している声を聞くと、移動だけではない“喜び”みたいなものを提供できているのかなって思います。

川西コミュニティセンターセンター長と川西自治会連合会事務局長を兼任する児玉さん

いつも笑顔で利用者さんに寄り添う児玉さん。優しく声をかけながら車内へ誘導する姿はとても紳士的。

相乗りするときはいつもより少し遠回り。「初めてここを通るよ」と後部座席から楽しそうな声が聞こえてくる。

また、立ち上げメンバーとして長年地域に寄り添ってきたマツダ・開発戦略企画部の吉田真一郎(よしだ・しんいちろう)も、移動によって生まれる “空間”そのものに価値を見出していました。

吉田(マツダ):

「移動が便利になった」と喜んでいただいていることは実感していますが、何よりも移動空間そのものがコミュニティの場になっていることに発見がありました。つながりの輪が広がっていると言いますか。利用者さんの心に充足感や楽しみが生まれているのは、私たちにとっても大変嬉しいことです。

R&D戦略企画本部開発戦略企画部の吉田。「何とかこの地域を長く支えられる仕組みづくりにしたい」という想いで支援活動を続けてきた。

一方で、新たな課題も見えてきました。この仕組みを支えるドライバーもまた高齢化が進み、担い手が不足しているのです。その原因の多くは自身の運転に対する不安。「安全運転ができているだろうか?」「人を乗せても大丈夫だろうか?」

―こういった課題を解決するために、マツダなどの自動車業界や関連団体から発足したタテシナ会議* では、高齢者ドライバーがいつまでも安心して安全に運転できるよう「安全運転支援活動」を実施しています。

吉田(マツダ):

マツダはドライバーさんが安心して活動に参加できるような取り組みもしたいと思っています。その根底にあるのは、いつまでも走る歓びを感じてほしいという想いです。クルマの運転技術を維持することはもちろんですが、安全な道路交通環境を整えていくことも大事な要素だと思います。日頃から危険個所を把握した上で運転ができるように、スピード超過が多い道路や急ブレーキが発生しやすい地点を示す「交通安全マップ」づくりも三次市の皆さんと一緒に進めています。

この日は、実証実験に参加する住民たちが集まり、

「交通安全マップ」について議論を深めていた。

三次市川西地区の地図上に危険個所をプロットしていく。

みなさん、「支えあい交通」の取り組みについてどう思われましたか?こんな仕組みが地元にあれば、たとえ将来、一人での移動が困難になったとしても安心して暮らせるかもしれないと、私は感じました。

この地域と一体になった挑戦・「支えあい交通」の取り組みを温かく見守ってくださっている三次市の市長にお話しをお伺いしました。

三次市長 福岡誠志(ふくおか・さとし)さん:

地方で暮らす高齢者の方々は、不安を感じながらも運転せざるを得ない現状があります。免許を返納すれば自由に移動ができなくなり、人との交流も減り、認知機能が低下することも懸念されます。だからこそ、このサービスを利用することで元気な高齢者が増えることを願っています。

マツダさんと一緒に実証実験を行っている川西地区の高齢化率は50%(全国平均29%)と非常に高いですが、みなさんとても元気です。さらには「50年後のモデルを今まさに実践している」という意識と危機感を持たれています。

今後、同じような高齢化地域が日本全国で増えていくでしょう。だからこそ私たちの地域で成功モデルを確立できれば他の地域でも広く展開できると、期待しています。最先端を行くんだ!という心意気で、今後ともご支援よろしくお願いします。

「ありがとう」と、児玉さんと送迎車CX-5に手を振る利用者さん。車が見えなくなるまで見送っていた。

自分のことだけに限らず地域の未来像も見据えて取り組まれている川西地区のみなさん。なんてかっこいいんでしょう。これからの高齢化社会を支える新しい移動のかたちとして「支えあい交通」の仕組みが人びとの助けになるように。マツダの挑戦はこれからもつづきます。

「支えあい交通」の取り組みは、いかがでしたでしょうか。

私たち制作陣にも核家族や一人暮らしのメンバーが多く、免許返納後の移動の実態を切実に感じながら今回の取材を行いました。このような取り組みが日本各地に広がり、安心して暮らせる未来が来るよう願わずにはいられません。

また、実はこの「支えあい交通」のクルマにはドライバーの動きをみるカメラが取り付けられており、マツダはこのデータを活かして未来の安全技術の研究開発を進めています。誰もが安全に運転できる未来を目指して。このマツダの挑戦を、また別の機会にご紹介したいと思います。

※タテシナ会議:

毎年、交通安全に祈りを捧げる蓼科山聖光寺夏季大祭において自動車や関係する業界のトップ役員が一堂に会す機会を活用した交通安全のための会議。 一般財団法人トヨタ・モビリティ基金が運営。2023 年 7 月の開催時には、交通安全への想いと交通事故死傷者ゼロに向けた取り組みをさらに実効性のある活動にしていくため、児童や高齢者など交通弱者への支援や自転車・二輪車が絡む事故、海外での事故などの課題に焦点を当てた 5 分科会が発足。クルマ・人・交通インフラの三側面(「三位一体」)から、政府・自治体や関係機関 とも連携を図り、「交通事故死傷者ゼロの実現時期を少しでも早めること」を目標に取り組んでいる。

こちらの動画もぜひご覧ください