ゲームとクルマ。レースゲーム以外に接点のなさそうな2つの領域が、ソフトウェアエンジニアリングによって融合しようとしています。

より安心で安全、快適な移動体験を実現するため、昨今のクルマづくりにおいては従来のハードウェア領域だけでなく、ソフトウェア領域における高度な技術開発やイノベーションが不可欠です。とりわけ、電動化・知能化が進む次世代のクルマと人間が情報をやり取りするための装置・ソフトウェアを総称した「HMI(Human Machine Interface)」や、ドライバーにクルマの状況を素早く伝え、直感的な操作を可能にする「GUI(Graphical User Interface)」の開発には、ゲームやAI、VR、メタバースといった業界の知見が重要な鍵をにぎっているのです。

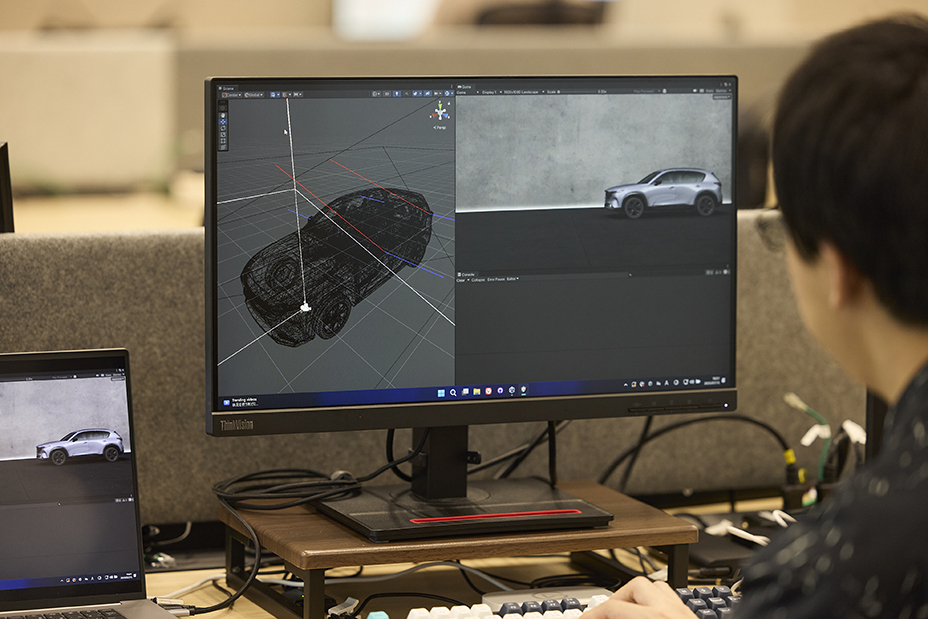

今回登場する君嶋良太は、そんな他業種からマツダに転職してきたソフトウェア開発のエキスパートのひとり。マツダの次世代のクルマづくりに一体何が起きているのか、HMI/GUI開発の重要性と、彼が考える人とクルマをつなぐマツダらしいインターフェースとは。ソフトウェアエンジニアが描く未来のクルマ像、そしてマツダで叶えたい夢を語ってもらいましょう。