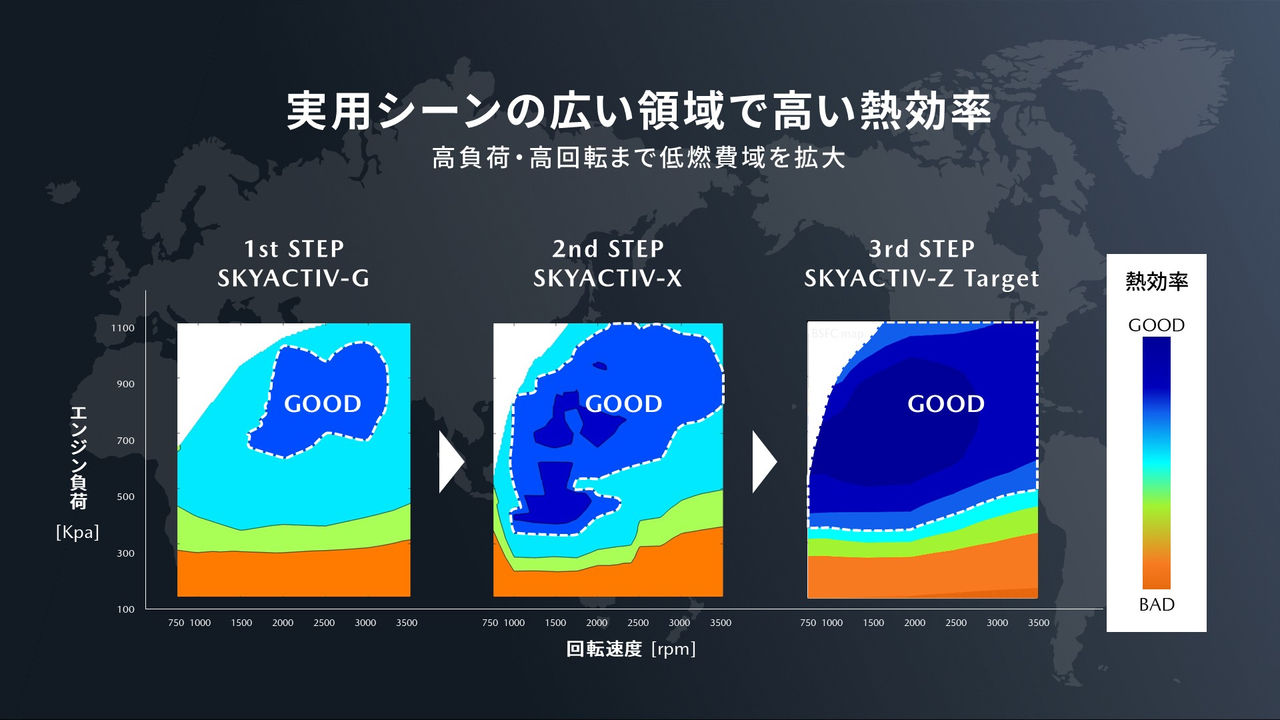

かつてロータリーエンジンの量産化を実現したように、マツダには独自の信念、ビジョン、技術力で新しいモノを生み出してきた風土があります。2010年、デミオに搭載されてデビューしたSKYACTIVエンジン(SKYACTIV-G)も、マツダらしい技術力の結晶です。モーターによるアシストに頼らず、内燃機関だけでリッター30km(10・15モード)というハイブリッド並みの低燃費を実現したエンジンは、当時世界に衝撃を与えました。

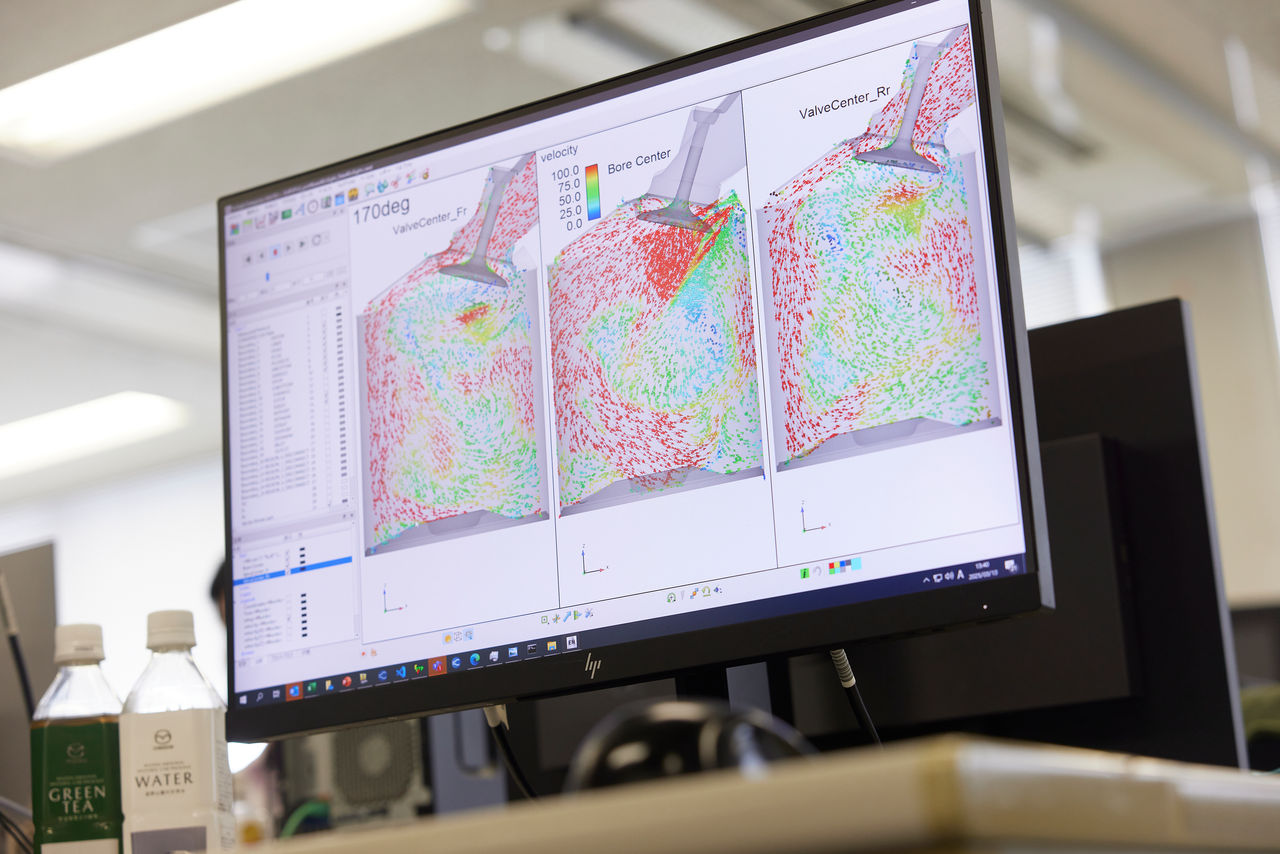

以来、環境負荷の低減に向けて自動車の電動化の動きが加速する中、マツダは一貫して徹底して内燃機関の技術開発を続けてきました。いずれモーターが動力の一部を担うとしても、それを下支えするのは効率の良い内燃機関であるという信念があるからです。

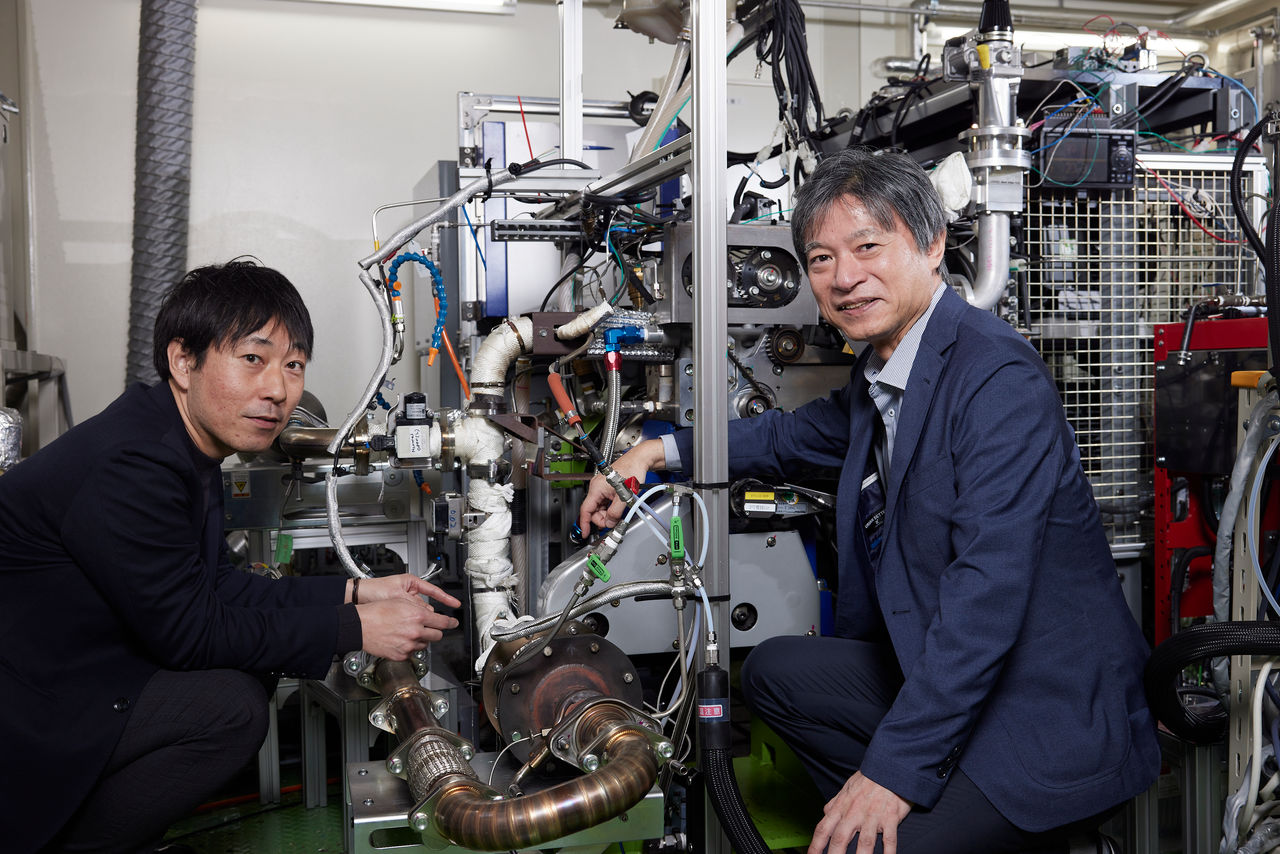

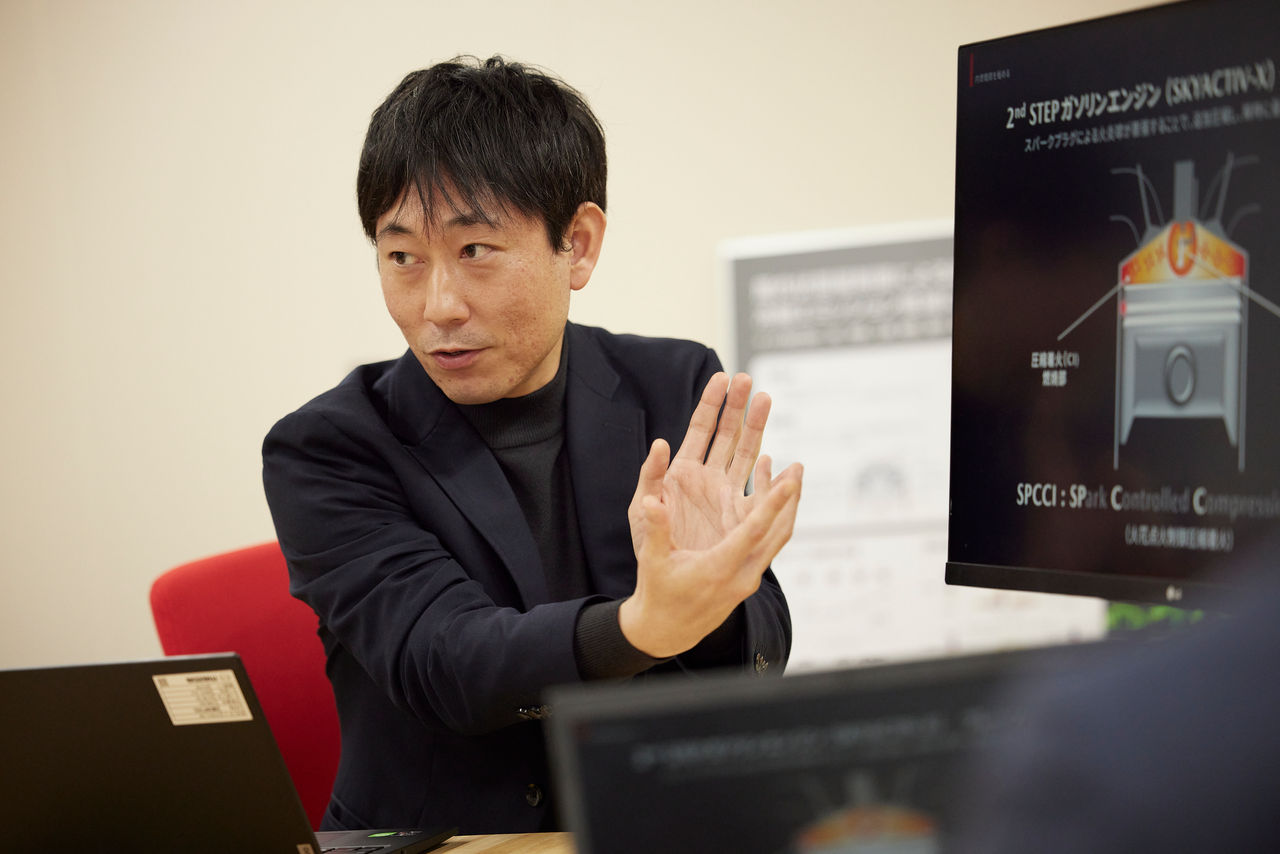

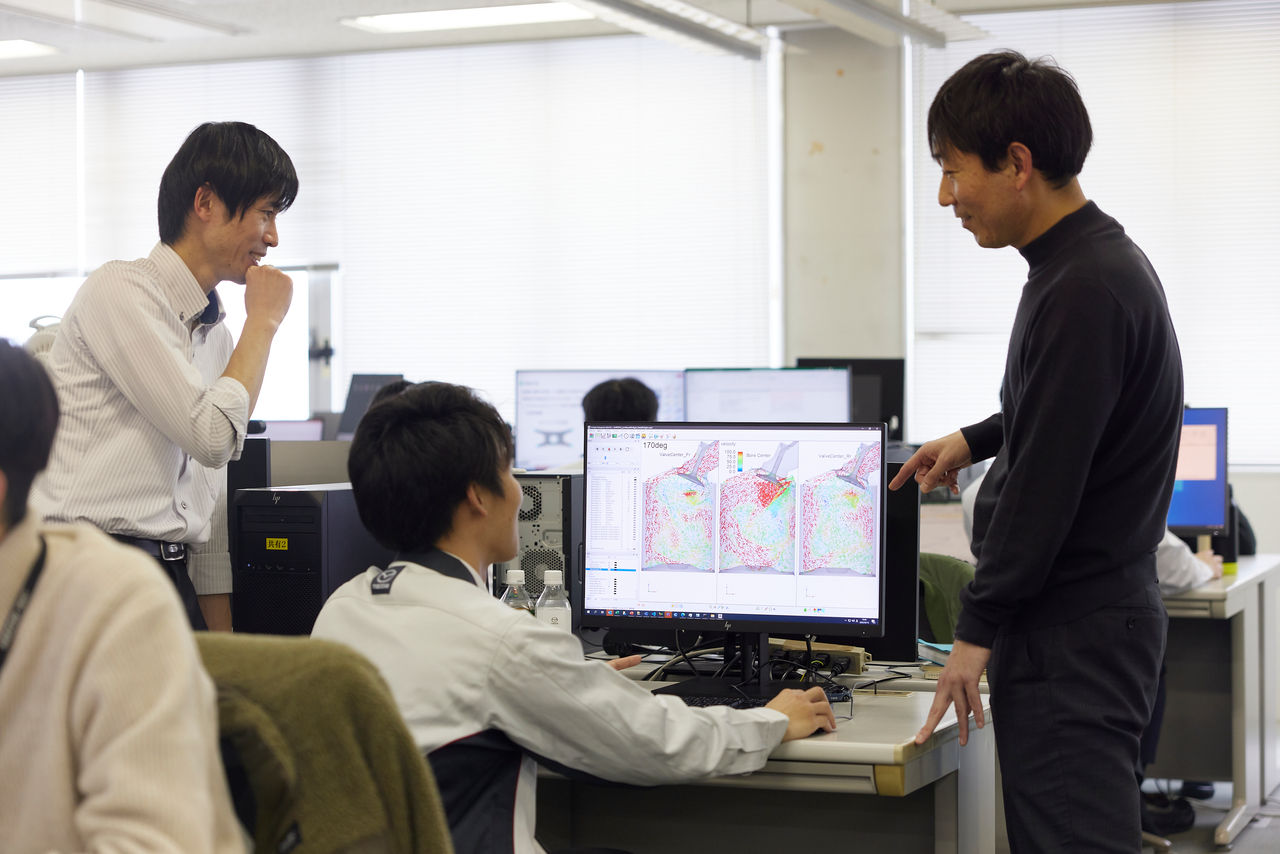

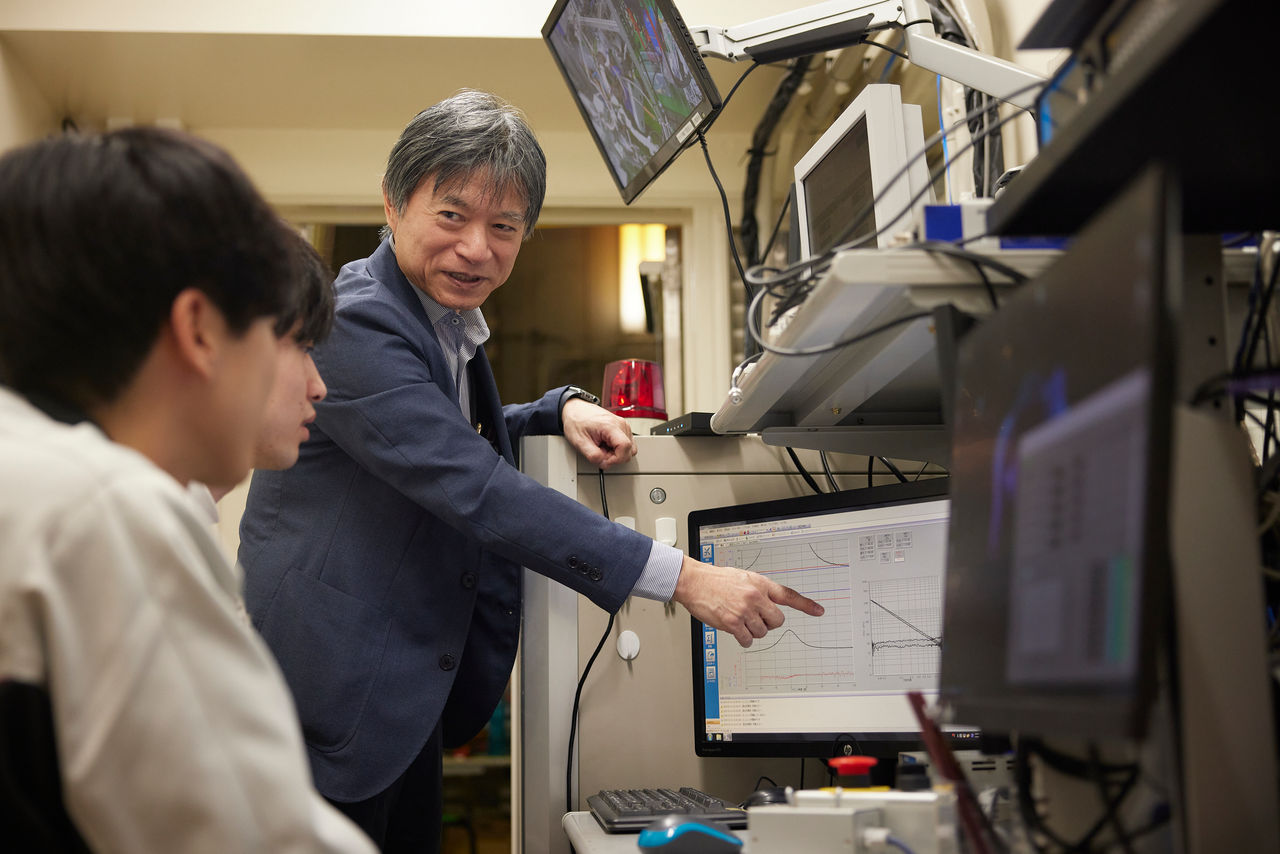

ここからは、マツダの内燃機関開発のキーパーソン、技術研究所の山川正尚とMBD革新部の河野通治へのインタビューを通じて、SKYACTIVエンジンの歩み、電動化時代における内燃機関のあり方、カーボンネガティブまで視野に入れた内燃機関のまだ見ぬ可能性に迫っていきます。