「MAZDA SPIRIT RACING」は、マツダのモータースポーツ活動のシンボルであり、サブブランド醸成を目指して2021年に発足したネームプレート。そしてその冠を掲げたレーシングチームが、Team MAZDA SPIRIT RACINGです。現在、スーパー耐久レース参戦など、このチームでレース活動を行っていますが、これは、1991年のルマン24時間レースでの総合優勝以来遠ざかっていた、マツダのファクトリーチームとしてのレース参戦が30年ぶりに復活したことを意味します。

現在MAZDA SPIRIT RACING は、市販車ベースのマシンを使用し、プロ/アマのドライバーが混合で競い合う国内耐久レースの最高峰カテゴリー「スーパー耐久シリーズ(以下、S耐)」にフル参戦中。代替燃料を使用するロードスターとMAZDA3の2台体制で国内外のライバルたちとしのぎを削りながら、量産車にもフィードバックできる技術の探究、エンジニアやメカニックたちのスキルと対応力の向上を行っています。

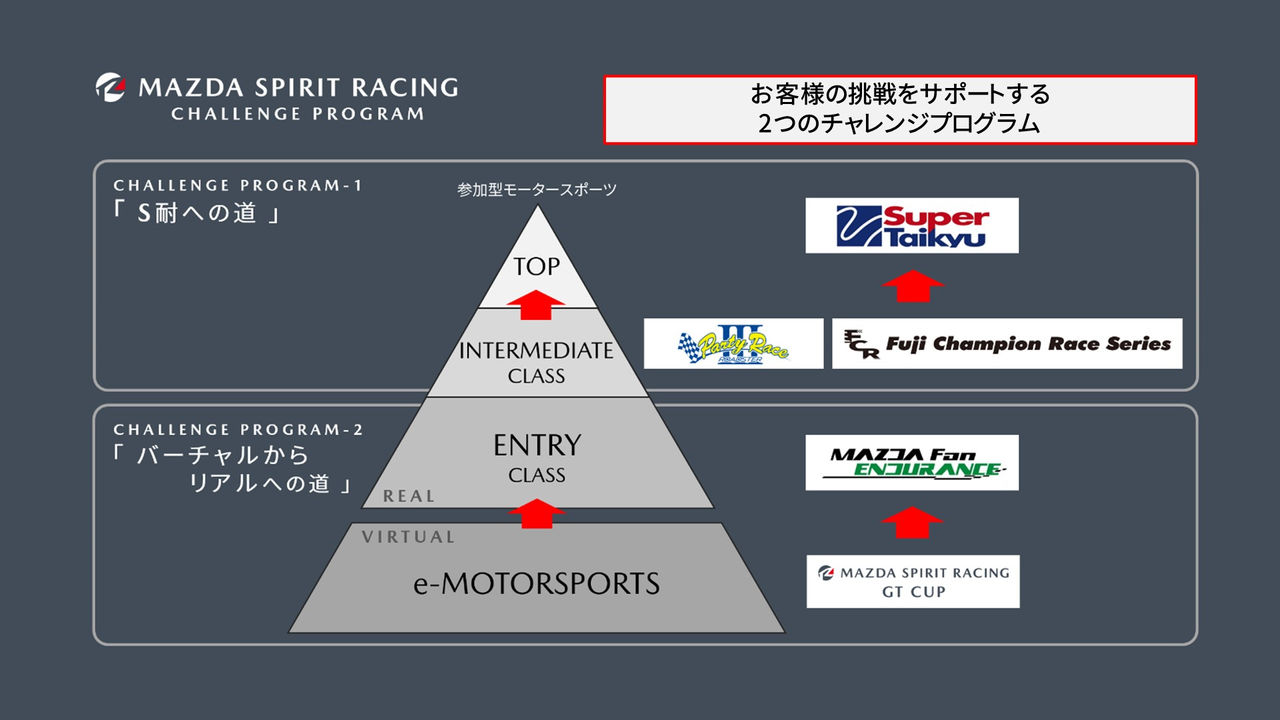

ほかにも、モータースポーツ文化を未来につなげていくための参加型プログラムをいくつも用意。アマチュアレーサーのステップアップを応援し、有望な若手ドライバーの育成を行うプログラムや、参加型モータースポーツイベントの企画・協賛、オリジナルグッズの販売、アプリを通じたファンコミュニティの構築といった活動を積極的に推進しています。

さて、ここからはそんなMAZDA SPIRIT RACING代表の前田育男のインタビューをお届けします。MAZDA SPIRIT RACINGが誕生して3年。これまでの活動の成果がMAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12Rというプロダクトに結実したこのタイミングで、あらためて「MAZDA SPIRIT RACINGとは何か?」をお聞きしました。