マツダは、モビリティ関連の技術をもっと人と人、人と社会がつながる姿へ進化させ、安全・安心で自由に移動することが可能な、心豊かな暮らしにつながる社会貢献モデルの構築を目指します。また、自動車メーカーの強みを生かした社会への貢献を積極的に行い、ブランド価値向上への取り組みを進めます。

心豊かに生活できる仕組みの創造

基本的な考え方

取り組み

自動車メーカーの強みを生かした社会への貢献

モビリティ関連の技術を活用した支えあい交通サービスの実証実験

日本の中山間地域では、公共交通の空白化などによる移動手段の不足が社会問題になっています。2018年12月に、マツダは広島県や三次市、地域住民のみなさまと連携して、コネクティビティ技術を活用した支えあい交通サービス実証実験を開始しました。実証地域の三次市川西地区と作木町の方々に、マツダが開発した運行管理システムおよび利用者用アプリを継続利用していただきながら地域との対話を通じて利便性向上と効果検証を行っています。現在、地域交流イベントや、農産物の出荷・集荷、食料品の配達、生活の困りごとへの対応などの生活サービスと支えあい交通サービスの連携により、地域内外の人や物の移動をシームレスにつなぐといったさまざまな施策を通じて、より多くの人々に使っていただき、地域活性化につながる持続可能なサービスの実現に向けて取り組みを進めています。

支えあい交通サービス実証実験の様子(出典:川西自治連合会)

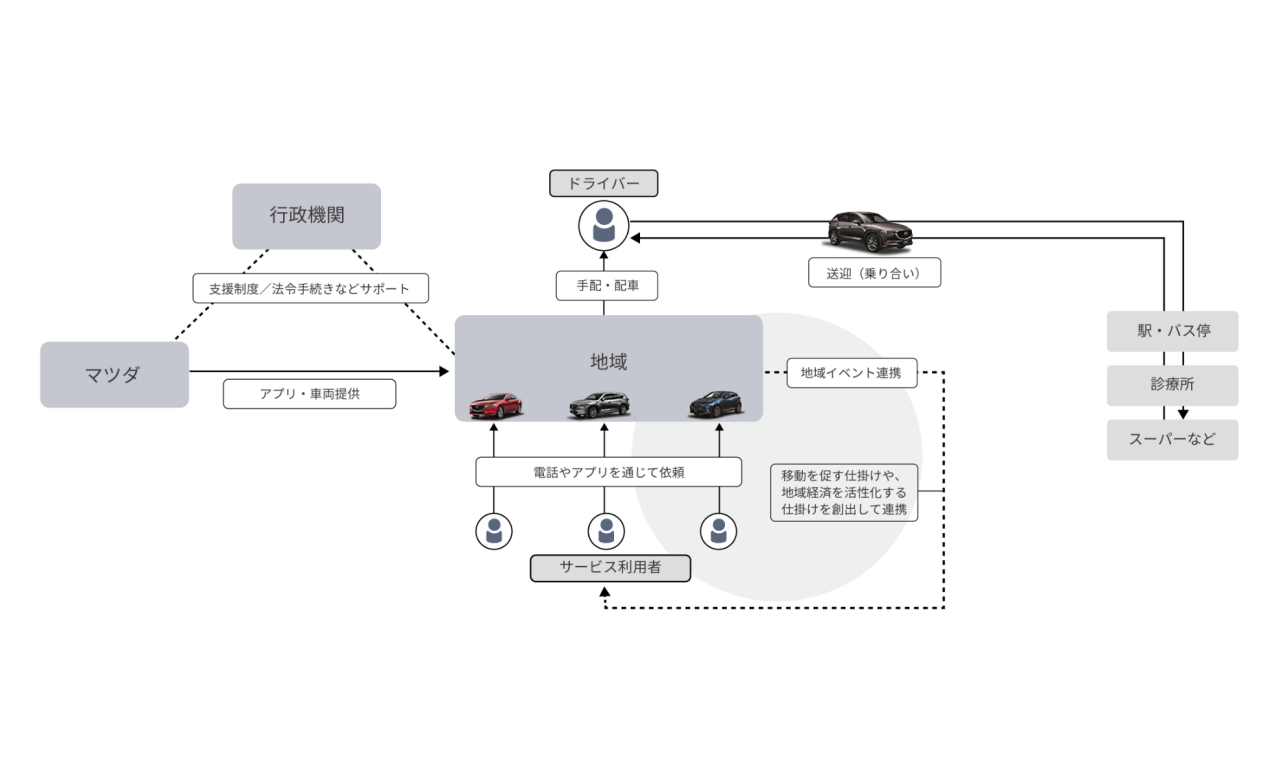

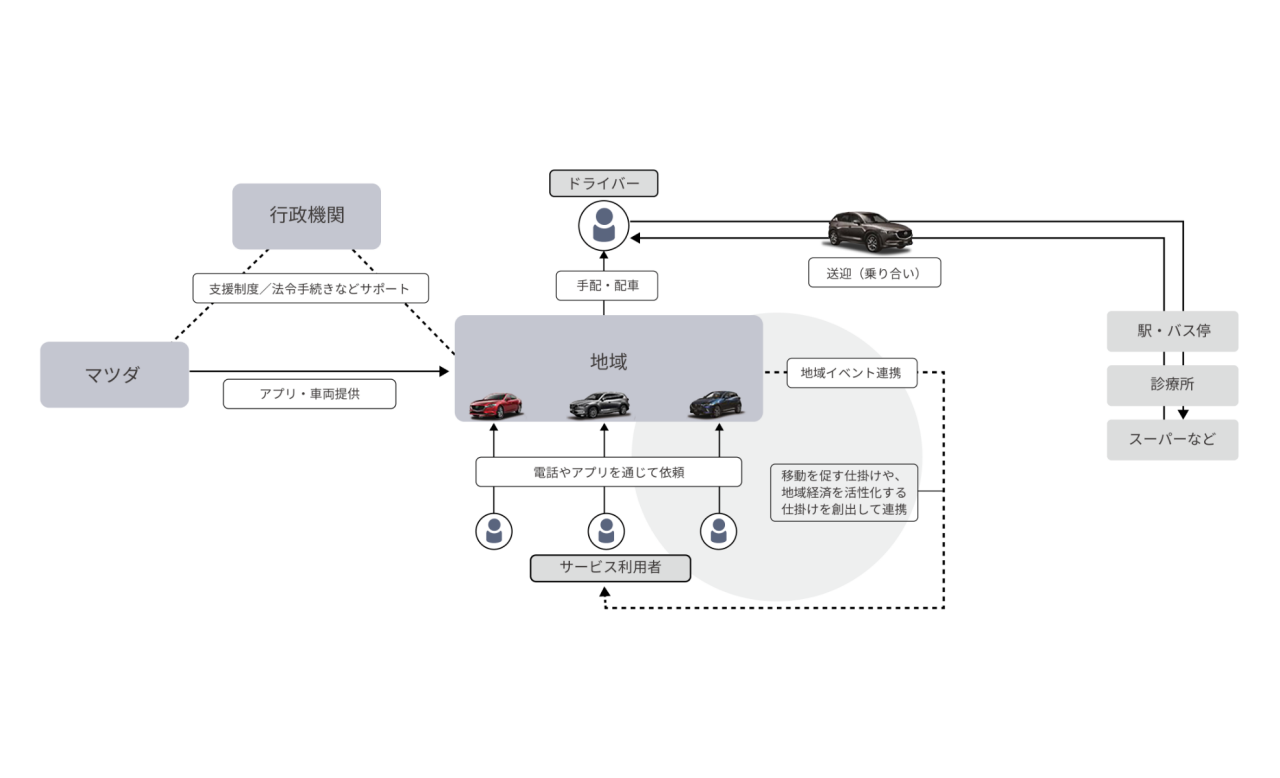

支えあい交通サービス実証実験の概要

三次いきいき安全ドライブ運動

「タテシナ会議」※の「高齢者安全運転支援分科会」の活動として、広島県三次市と連携し、高齢ドライバーの安全運転継続を支援する仕組みづくりを目指す実証実験「三次いきいき安全ドライブ運動」を2024年9月より行っています。

【関連情報(サステナビリティサイト)】

※毎年、交通安全に祈りを捧げる蓼科山聖光寺夏季大祭において自動車や関係する業界のトップ役員が一堂に会す機会を活用した交通安全のための会議。2023年7月の開催時には、交通安全への想いと交通事故死傷者ゼロに向けた取り組みをさらに実効性のある活動にしていくため、児童や高齢者など交通弱者への支援や自転車・二輪車が絡む事故、海外での事故などの課題に焦点を当てた5分科会が発足。クルマ・人・交通インフラの三側面(「三位一体」)から、政府・自治体や関係機関とも連携を図り、「交通事故死傷者ゼロの実現時期を少しでも早めること」を目標に取り組んでいる。

東広島市における生活価値創造に向けた協力・連携

2021年12月、東広島市・株式会社博報堂とともに、東広島市における生活者視点での新たな暮らし方、生活価値の創造に向けた協力・連携協定を締結しました。この取り組みでは、再生可能エネルギーの知見や、モビリティ関連の技術を活かした中山間地域でのサステナブルな暮らし、サーキュラー・エコノミーによる豊かな社会の実現を目指しています。持続可能な地域づくりの一貫としては、子育て環境の充実や里山の荒廃抑止などの地域課題に着目した取り組みを地域の方々とともに進めています。また、2023年10月から、東広島市福富地区における地域創生プロジェクト「“里山”から“福富のみらい”を創る“みらいの里山”プロジェクト」を開始しました。

【関連記事(ニュースリリース)】

予期せぬ災害による避難の際の車中泊のサポート

予期せぬ災害が頻発する昨今、自動車メーカーとしての知識を生かし、避難場所で車中泊をする際に活用できる商品をセットにしたマツダ純正用品緊急防災「車中泊セット」を販売しています。エコノミークラス症候群のリスクを軽減するための着圧ソックスなど車中泊を過ごしやすくする商品や、携帯トイレなども備えたセットです。令和2年7月豪雨災害時には、支援活動・復旧活動に役立てていただくために、この車中泊セットを被災地へ送付しました。

【関連情報(外部リンク)】