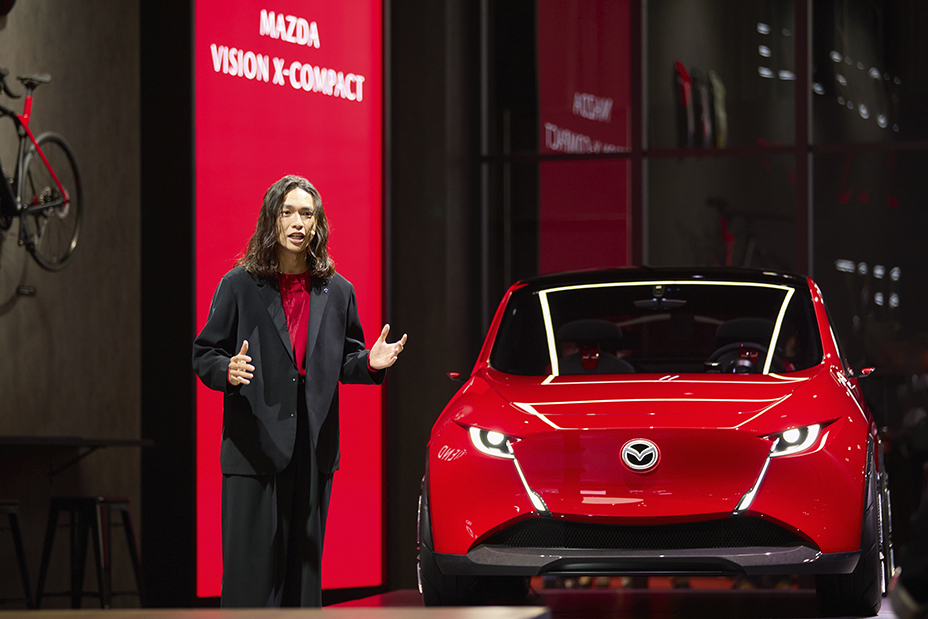

クルマが“親友”のような存在になってほしい。

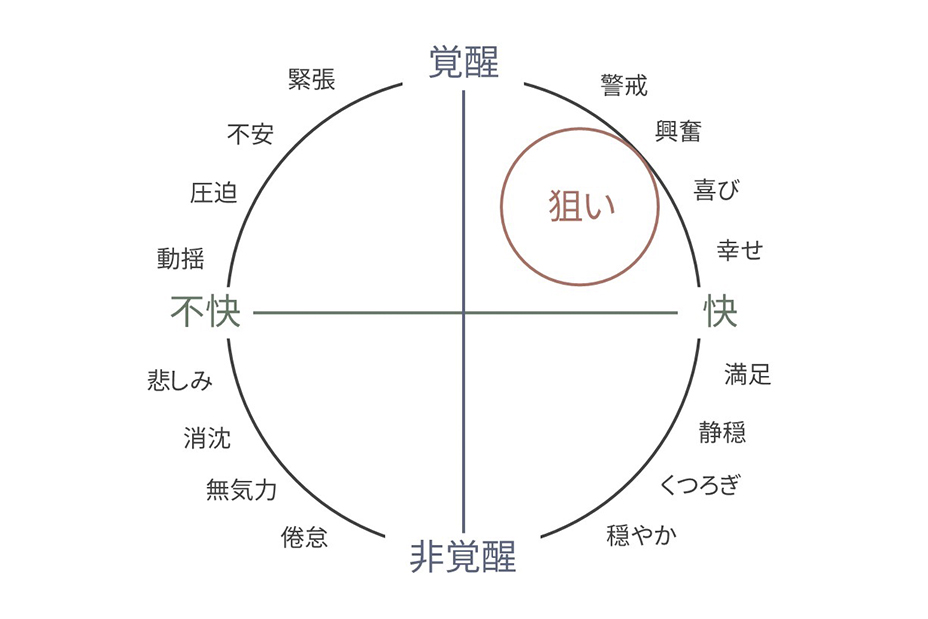

デジタル世代の若きインテリアデザイナーが描いた未来は、人とクルマの心が通い合うような新しい関係でした。本記事では、プレスカンファレンスで「MAZDA VISION X-COMPACT(マツダ ビジョン クロスコンパクト)」を紹介したインテリアデザイナーの髙橋と、マツダが30年以上注力している「ひと研究」に携わる研究者の清水と古谷、その研究を量産技術につなぐ開発部門からエンジニアである藤井と義田を迎えて 、『Japan Mobility Show(JMS)2025』でお披露目されたビジョンモデル「MAZDA VISION X-COMPACT」に込めた夢と未来を語りつくします。