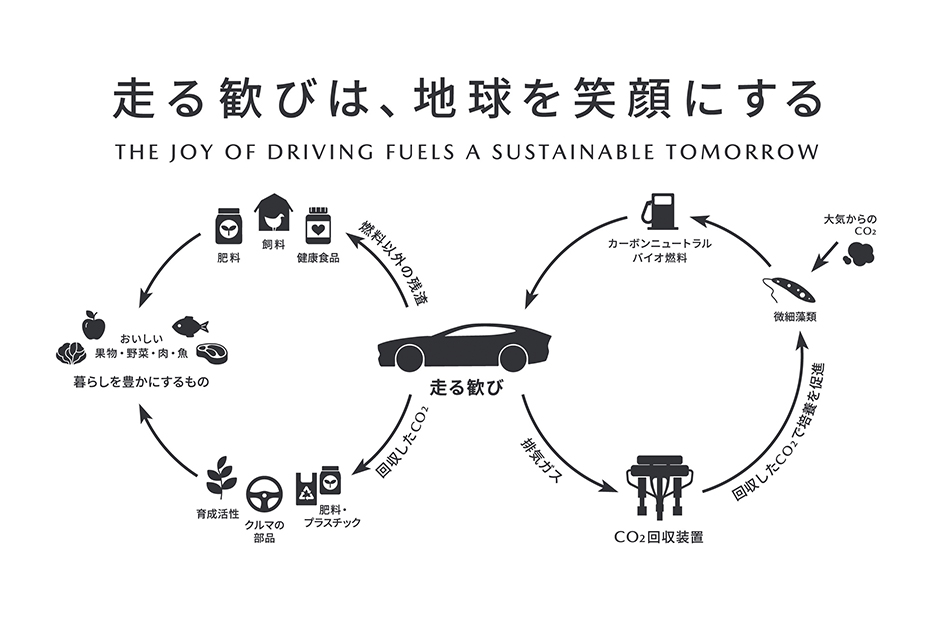

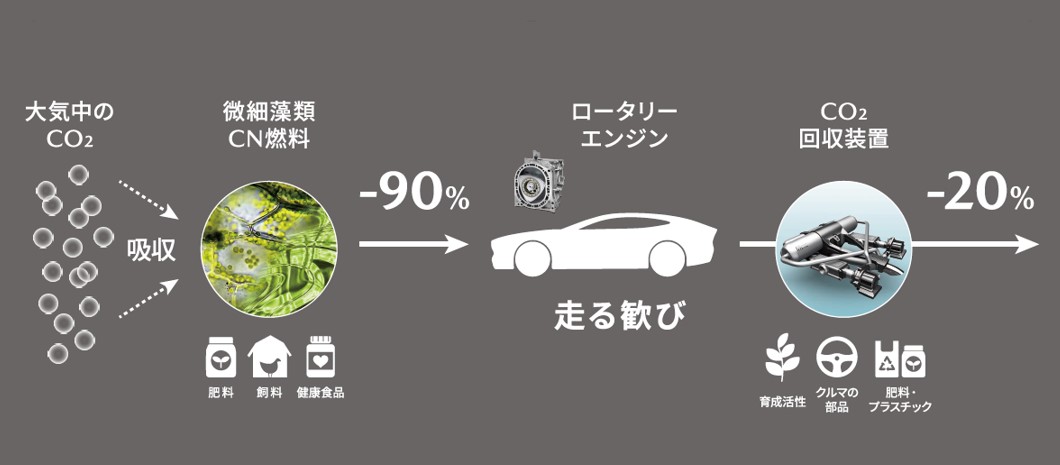

走れば走るほど、CO₂が減っていく——。そんな未来を描き、マツダは実現への道を歩み始めています。

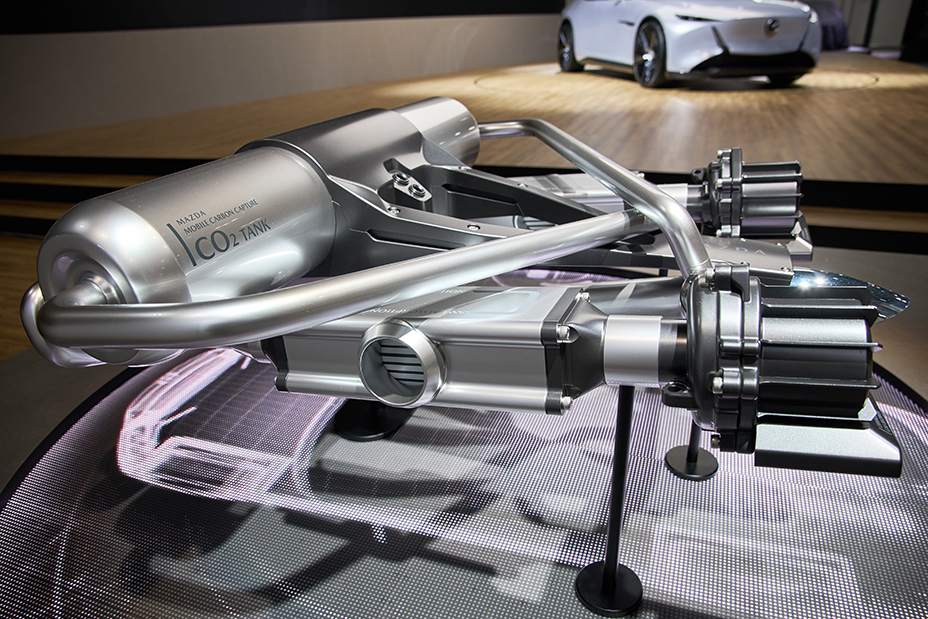

『Japan Mobility Show 2025』で、マツダは「MAZDA VISION X-COUPE(マツダ ビジョン クロスクーペ)」を初披露しました。2ローター・ロータリーターボエンジンとモーター、バッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムを搭載。「走る歓びこそが、社会と地球の未来をよくする力になる」そう信じて、皆さんの「クルマ好き」「いつまでも運転していたい」という想いを叶え続けるために生まれたビジョンモデルです。

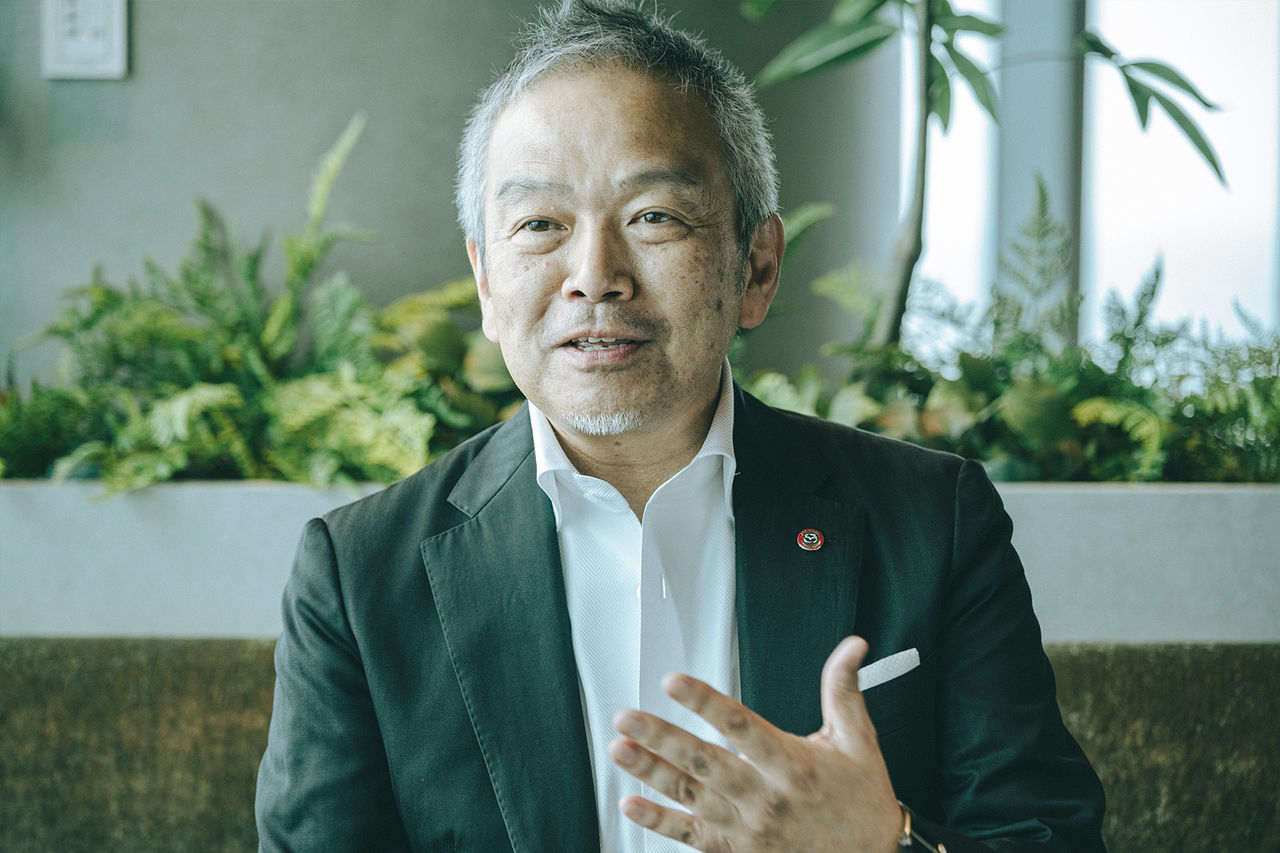

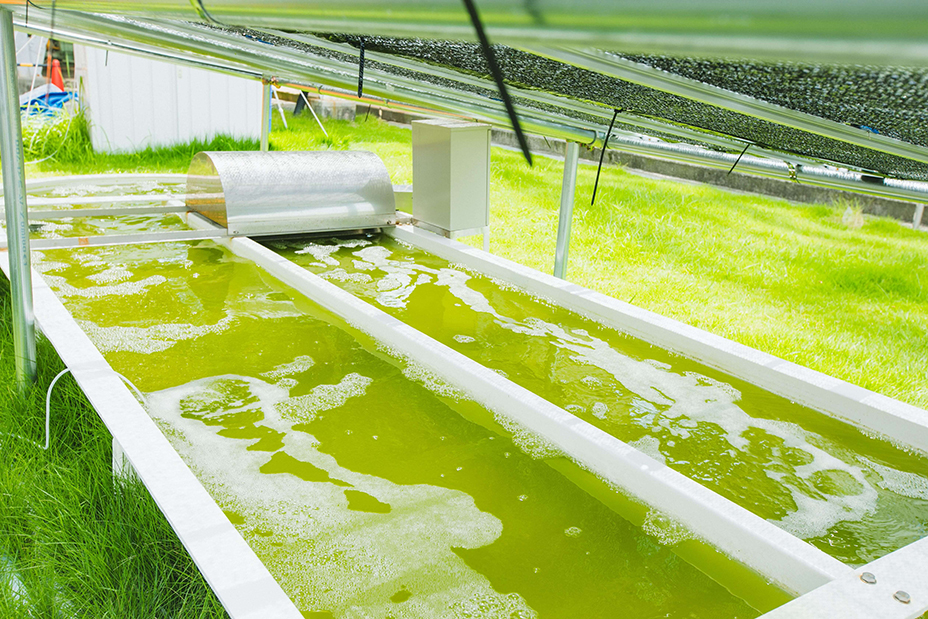

思うままに運転を楽しみながら、走るほど地球がきれいになる。本当にそんなことが可能なのでしょうか? マツダの最高技術責任者を務める梅下隆一(うめした・りゅういち 専務執行役員兼CTO)と、カーボンニュートラル燃料の研究をする次世代環境技術研究部門の市川和男(いちかわ・かずお)に聞きました。大のクルマ好きでもある二人が、MAZDA VISION X-COUPEに込めた思いとは? マツダの出展テーマ「走る歓びは、地球を笑顔にする」を実現するための課題や、それをクリアした先にあるクルマの未来とは?