インタビュアーは前回に続き、コミュニケーション統括部 コミュニケーション統括グループの青柳実可子が担当。コロナ禍の2020年入社。大学時代の友人がSNSに気候変動問題を投稿していたことなどを機に、環境問題に関心を抱くようになりました。「マツダの環境に対する取り組みや現在地、課題について、さらに解像度を高めたい」という強い想いから、実際に現場で施策にあたっている担当者に迫ります。

2025.05.09

「マツダ初のEV車をクリーンな電力でつくりたい」。メンバーのアイデアから始まった太陽光発電プロジェクト - CNへの挑戦 vol.3-

マツダは、2035年までに世界中の自社工場をカーボンニュートラル化すると宣言し、「省エネルギー」「再生可能エネルギー」「カーボンニュートラル燃料」の3本柱でアプローチしています。

こうしたマツダの環境への取り組みについて、認識を深めたいとの情熱を抱く入社5年目の青柳実可子(あおやぎ・みかこ)が、社内のキーマンを直撃するシリーズ企画。前回は、目標達成に向けた戦略の柱であるLCA / Life Cycle Assessment(ライフサイクル・アセスメント)について掘り下げました。

第2回のテーマは、「クリーン電力」。2021年から自社工場内で稼働中の太陽光発電設備について、マツダ社内の設備導入・運用管理を担うプラント技術部のメンバーにインタビュー。メンバーの自主提案から始まったというプロジェクトの舞台裏と、本気でカーボンニュートラルを目指すエネルギー戦略とは?

今回インタビューしたプラント技術部のメンバー。左から中島和弘(なかしま・かずひろ)、長田悠佑(ながた・ゆうすけ)、高涼太(たか・りょうた)

青柳 実可子。マツダ入社後、コンパクトSUV 「MX-30」の広報業務を担当。その後、サステナビリティ領域により深く関わりたいという想いから、コミュニケーション統括グループへ。入社5年目となる現在は、マツダの環境、社会、ガバナンス(ESG)の取り組みをまとめたサステナビリティサイトの制作に携わっている。サステナビリティ|MAZDA 企業サイト

「クリーンな電力でクリーンなEVを生産する」。メンバーのアイデアから始まったプロジェクト

青柳:

前回、LCA(※)の取り組みについて取材するなかで、2021年に本社工場内に初めて太陽光発電用のパネルが設置されたという話がありました。はじめに、プロジェクト発足の経緯について教えてください。

※商品のライフサイクル(つくる・はこぶ・つかう・もどす)を通じてCO₂排出量など環境への影響を評価する手法

長田:

私たちプラント技術部は普段、オフィス、工場、食堂、消防署など社内のあらゆる建物の、企画設計から運用・管理まで、一気通貫で取り組んでいます。2016年、マツダ初の電気自動車「MX-30 EV MODEL」の開発が始まった際、プラント技術部として何ができるかを考えたのが始まりでした。

長田 悠佑

長田:

電気自動車は、電気で走っている瞬間はCO₂を出しません。ですが、燃料となる電気自体がつくられる際にCO₂を出していたら、「Well-to-Wheel(燃料採掘(Well=井戸)から車両走行(Wheel=車輪)まで)」でとらえるとクリーンとはいえません。

私たちは、バッテリーに充電する電気もクリーンにして、クリーンなEVをお客さまにお届けしたいと考えました。そこで、「クリーンな電力でクリーンなEVを生産する」をコンセプトに、再生可能エネルギーの活用を自主提案したんです。

マツダ初の量産電気自動車「MX-30 EV MODEL」

発電効率を最大化するには?ゼロからの試行錯誤

青柳:

トップダウンではなく、プラント技術部のメンバーからの提案だったんですね。さまざまな再生可能エネルギーがあるなかで、なぜ「太陽光発電」を選んだのでしょうか?

長田:

「設備導入までに要する時間(リードタイム)」と「発電量」の、2つの観点で選びました。風力、地熱、水力、バイオマスなどほかの再生可能エネルギーと比較すると、太陽光発電はリードタイムが短く、かつ電力単価も安く済みます。また、マツダ広島本社のある瀬戸内地方は国内でも日射量が多い地域のため、発電量の観点からも、まずは太陽光発電の導入を検討していくことにしました。

本社工場に面した広島湾の風景

青柳:

ただ、それまでマツダでは太陽光発電パネルを扱ったことはなかったですよね。社内に知見や技術がないなかで大変ではなかったですか?

長田:

おっしゃるとおり、太陽光発電パネルは初めて扱う設備でしたので、事前検討にとても苦労しました。

特に大変だったのは、パネルの素材選定です。パネルの素材には、さまざまな種類と特徴があります。私たちは、カタログ値を鵜呑みにするのではなく、実際にさまざまなパネルを社内に設置して、発電量や経年劣化、温度特性など複数の観点で独自評価を行ない、2年かけて素材を選定しました。

実際に設置された太陽光発電パネル

長田:

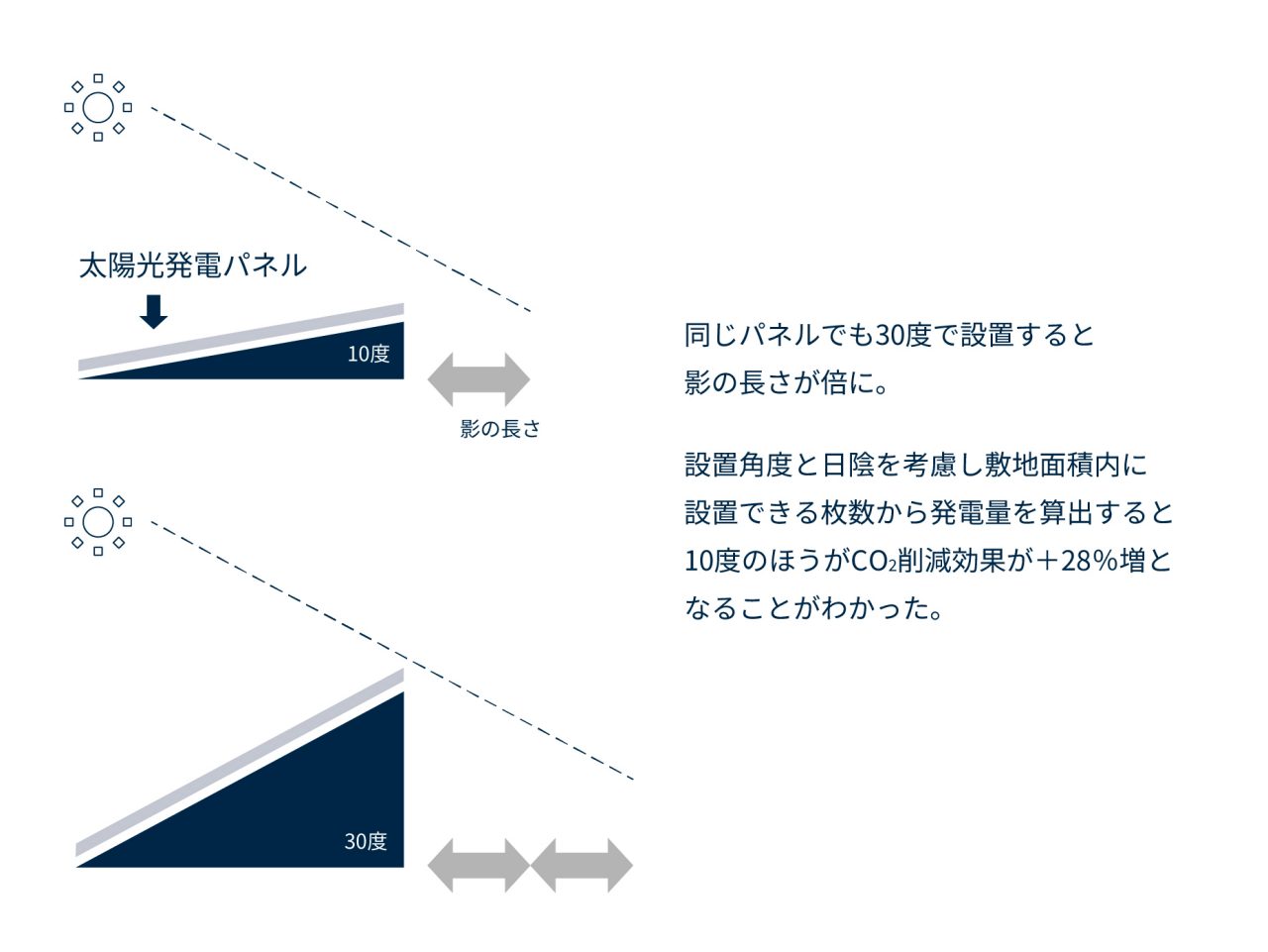

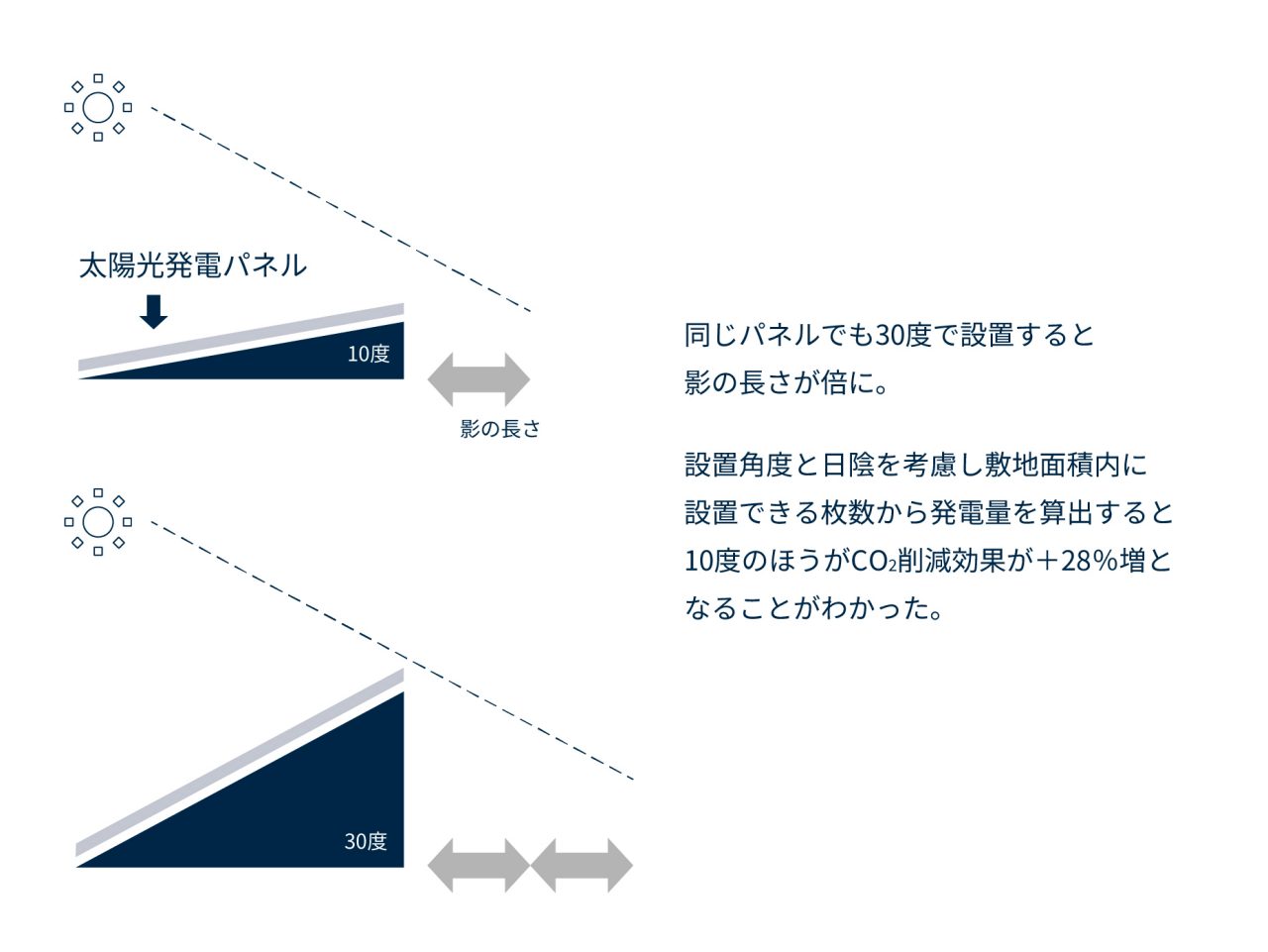

また、「発電効率を最大化するパネルの置き方」を決める際にも、試行錯誤しました。一般的には、太陽が昇って沈むまで最も陽を浴びる「南向き」に、太陽が昇る高さの季節変化を考慮した「30度」でパネルを固定するのが最も効率が良いとされています。しかし、これは「パネル1枚」で考えた場合の最適解です。

例えば、30度でパネルを設置すると、うしろに影ができます。角度が大きくなるほど影は長く伸びるため、複数枚設置する場合にはパネルの列の間隔を広く取らないと一部が影に隠れて発電量が下がってしまいます。

パネル設置場所で最も発電効率が高くなる「南向き10度(図版上)」を採用

長田:

敷地全体でできるだけ多くの発電量を確保するためには、パネルの設置間隔、太陽の高度変化とパネルの影の長さ、設置場所の面積など、あらゆる要件を加味して設置角度を決める必要があります。さまざまなシミュレーションを行なったうえで、今回のパネル設置場所で最も発電効率が高くなる「南向き10度」という角度を導き出しました。

青柳:

設置された太陽光発電パネルの規模は、どのくらいですか?

長田:

本社工場のある建屋の屋上11,000平方メートルにもなる敷地に、約2,700枚の太陽光パネルを設置し、年間約1,500メガワット時の電力を生み出しています。これは一般家庭の年間使用電力の約350世帯分にもなります。「MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島」のプロ野球ナイター、年間約50試合で使用する照明の電力に換算すると、約11年分を1年間で発電する計算です。

長田:

この場所を、マツダ最初の太陽光パネルの設置場所に選んだのにも理由があります。「MX-30 EV MODEL」のバッテリー充電設備が、この建屋の階下に導入されることが予定されていたためです。

発電した電気をすぐ下のバッテリー充電設備に送り、EV充電に使用することで、電気のロスを最小限にできました。プラグインハイブリッドモデル「MX-30 e-SKYACTIV R-EV」用のバッテリーもこちらで充電しています。

青柳:

太陽光発電で生み出された電力はすべて、MX-30のEVモデルとプラグインハイブリッドモデルのバッテリー充電に使われているのですか?

長田:

じつは、MX-30のEVモデルとプラグインハイブリッドモデルの組み立てとバッテリー充電に使用している電力は、生み出された電力の約20%程度です。残りの80%は、そのほかの自動車の生産工程で利用されています。

運用開始後もまた一難。メンバー間で議論して生まれた異常検知システムとは

青柳:

設置後、運用を開始してからは順調でしたか?

長田:

いえ、そうともいかず……。安定した電力を維持するためには、つねに太陽光発電パネルの状態を把握しておくことが必要ですが、約2,700枚のパネルを人が目視で点検するのは大変です。そこで運用のメンバーには、本当にさまざまな方法を検討してもらいました。最初に中島さんから提案してもらったのは、ドローンを活用するアイデアです。

中島:

プラント技術部では、もともと高所点検などに使えるドローンを試験的に導入していたので、あらかじめ撮影ルートをプログラミング入力し、太陽光パネルの列に沿って、肉眼と同じ映像と赤外線の映像の2種類を撮影してみました。

ですが、得た写真や動画データから人が異常を判別しようとすると非常に時間がかかることがわかり、別のやり方を模索することになりました。

中島和弘

高:

そこで考えたのが、発電量から異常を検知して、不具合のあるパネルをある程度絞り込めるようなシステムをつくれないかということです。ただ、太陽光発電は天候によって発電量が大きく変わるため、異常かどうかを発電量から人の目で判別するのは難しいんです。

高涼太

高:

それを自動検知できるようにするために試行錯誤したのですが、前例がなく、なかなか解決の糸口が見つかりませんでした。そんなとき、中島さんたちと議論しているなかで「AIを活用してはどうか?」というヒントをもらったんです。

中島:

高はそこからすぐに検討に着手してくれて、1か月後にもうシステムができあがったのには驚きました。

青柳:

AIの開発も高さん自身が担当されたんですか?

高:

そうですね。じつはそれまでプログラミングの経験すらありませんでしたが、自前で勉強してAIのソフトを開発するところからスタートしました。Googleでコードを調べたり、コード生成AIなどを駆使してみたり、手探りでなんとか……(笑)。

青柳:

勉強しながら1か月でシステムを作ったというのは、すごいスピード感ですね。

高:

現場の負担も認識していましたし、すぐにでもクリーンな電力をたくさんつくれるようにしたいと思っていたんです。

中島:

高さんや若手メンバーは、新しい技術に対して貪欲ですよね。あとから話を聞いてみて、「ええ、そんなことやってたんだ」と驚かされることも多いです。

高:

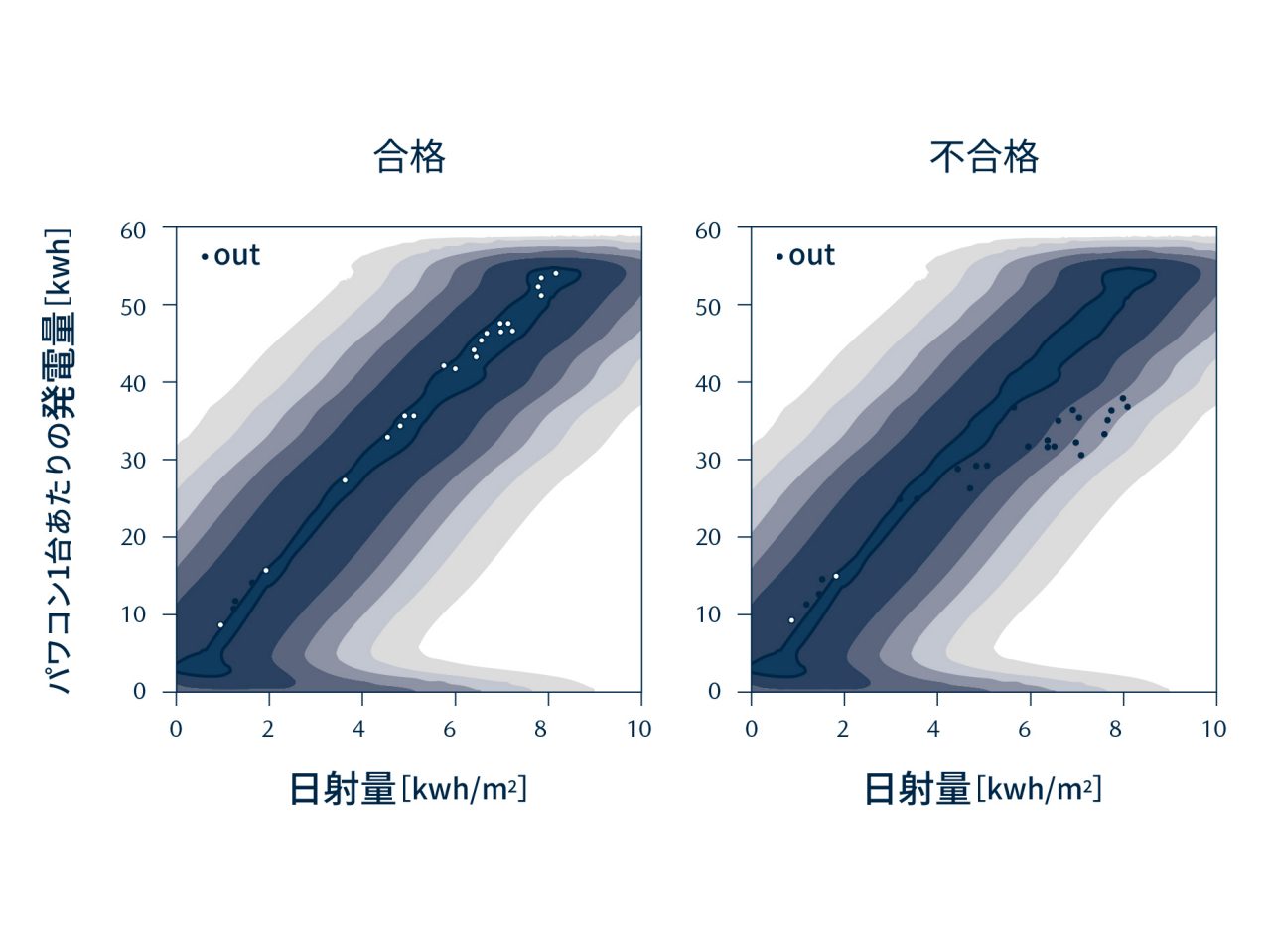

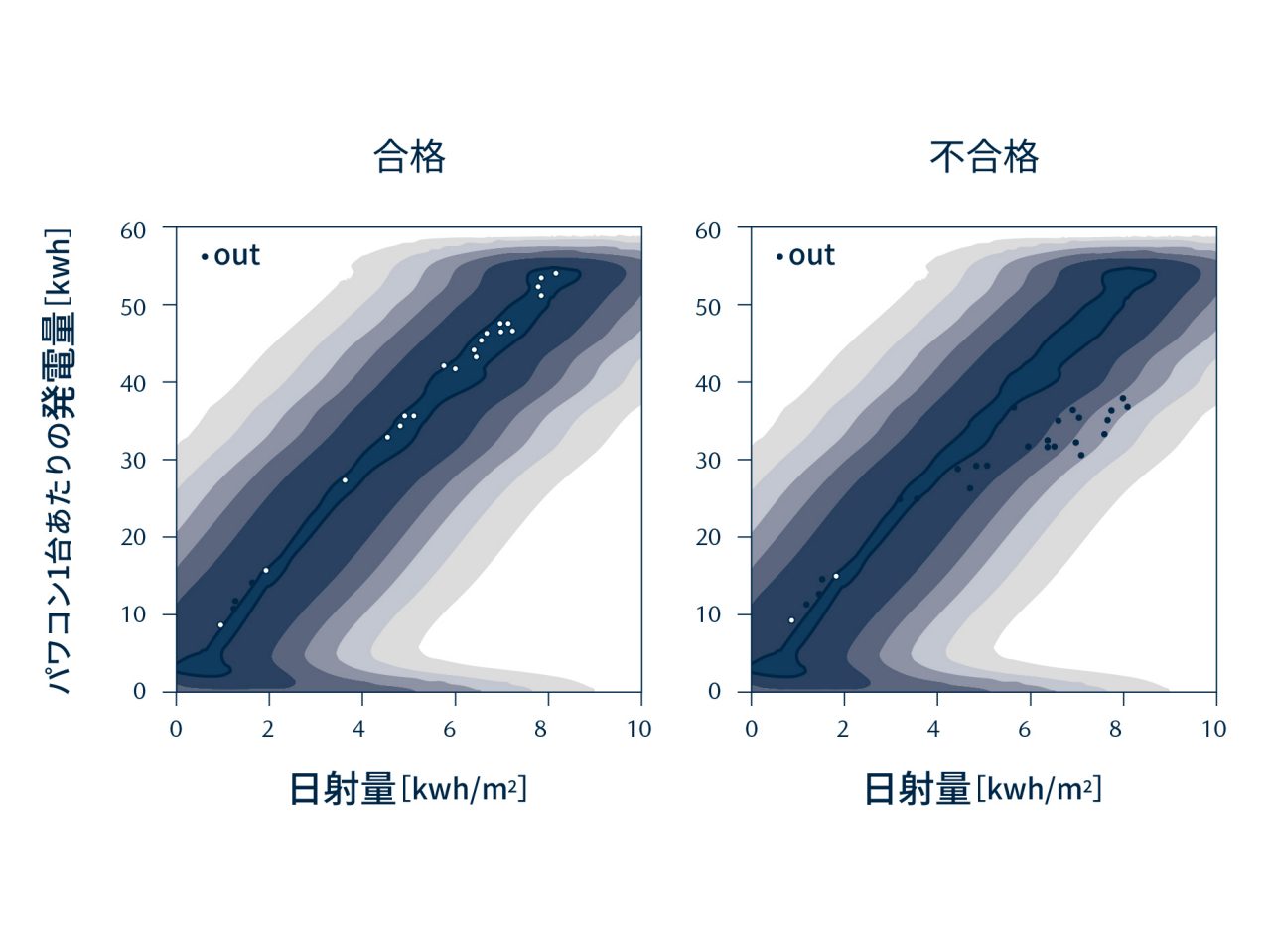

ちなみに、こちらが異常検知のグラフで、一番真ん中の範囲内に発電量データが収まれば合格です。複数枚の太陽光パネルで発電された直流電流を集めて、交流電流に変換する「パワーコンディショナー(パワコン)」という装置があるのですが、パワコンごとに発電量データを抽出して異常を検知します。

横軸が日射量、縦軸が発電量を表わし、一つひとつの点がパワコン1台あたりの発電量を示している。日射量が増えればそれに伴い発電量も増えるはずだが、その伸び率が通常より低ければ、なんらかの異常が疑われることになる。

高:

このシステムの運用を開始してから1年ほど経過しましたが、パワコンの部品の故障や一部のパネルに積もった雪など、何度か異常を検知して迅速な対応につなげることができました。正常な発電量データをAIに学習させつづけているので、検知精度も上がってきています。

スギの木約43万本分のCO₂削減に貢献。カーボンニュートラル実現に向けての今後は?

青柳:

太陽光発電パネルを導入したことで、どのような成果が得られましたか。

長田:

マツダの太陽光発電設備は2021年8月から2025年3月までの計測では、スギの木約43万本分に相当するCO₂削減に貢献することが確認できています。

ただ、マツダは2035年までに、海外を含む自社工場でのカーボンニュートラル実現を目指しています。そこで現在は、社内の太陽光発電設備に頼るだけでなく、再生可能エネルギー由来の電力の調達を社外から進めるため、「コーポレートオフサイトPPA」という仕組みの活用を進めています。

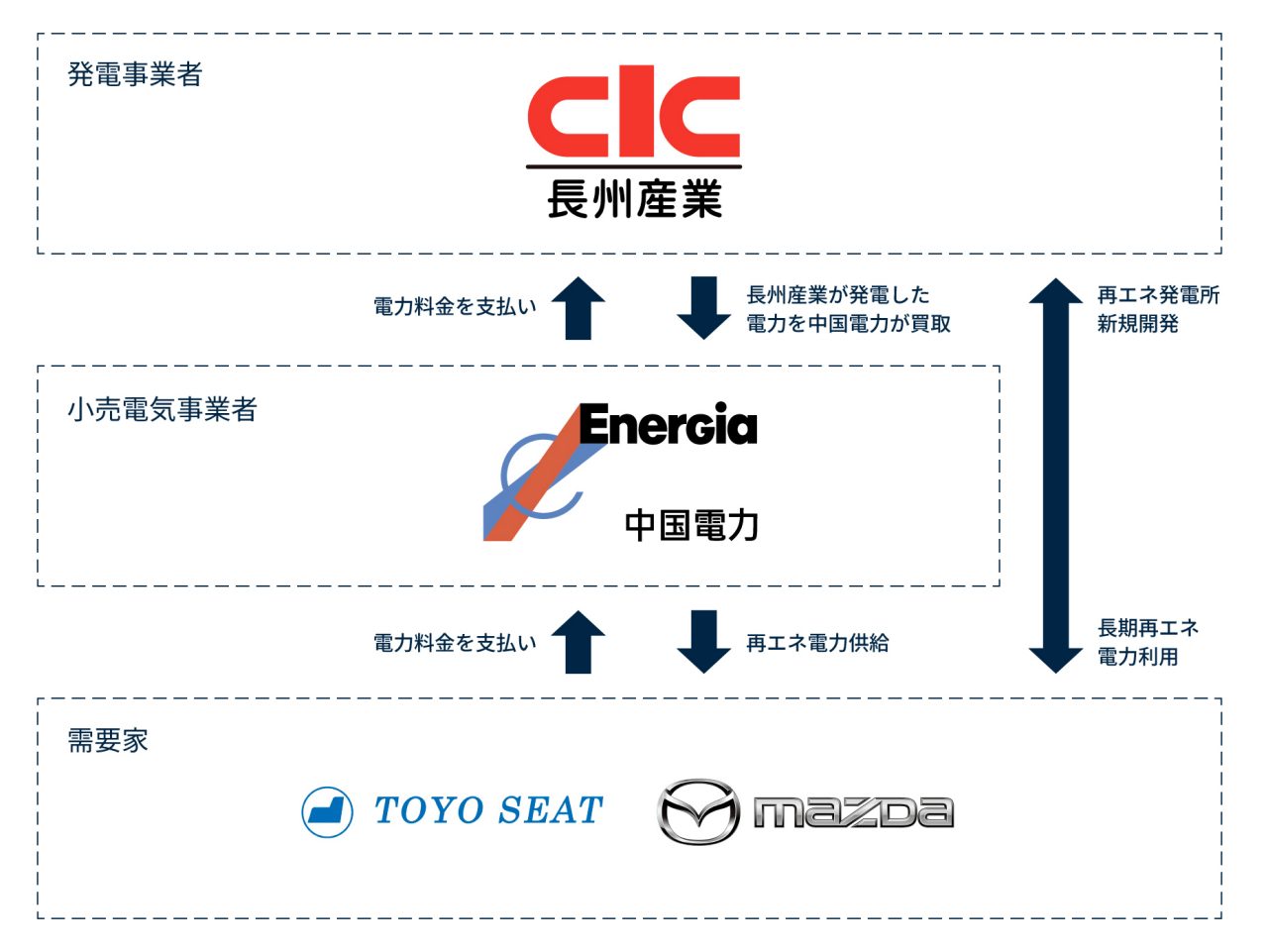

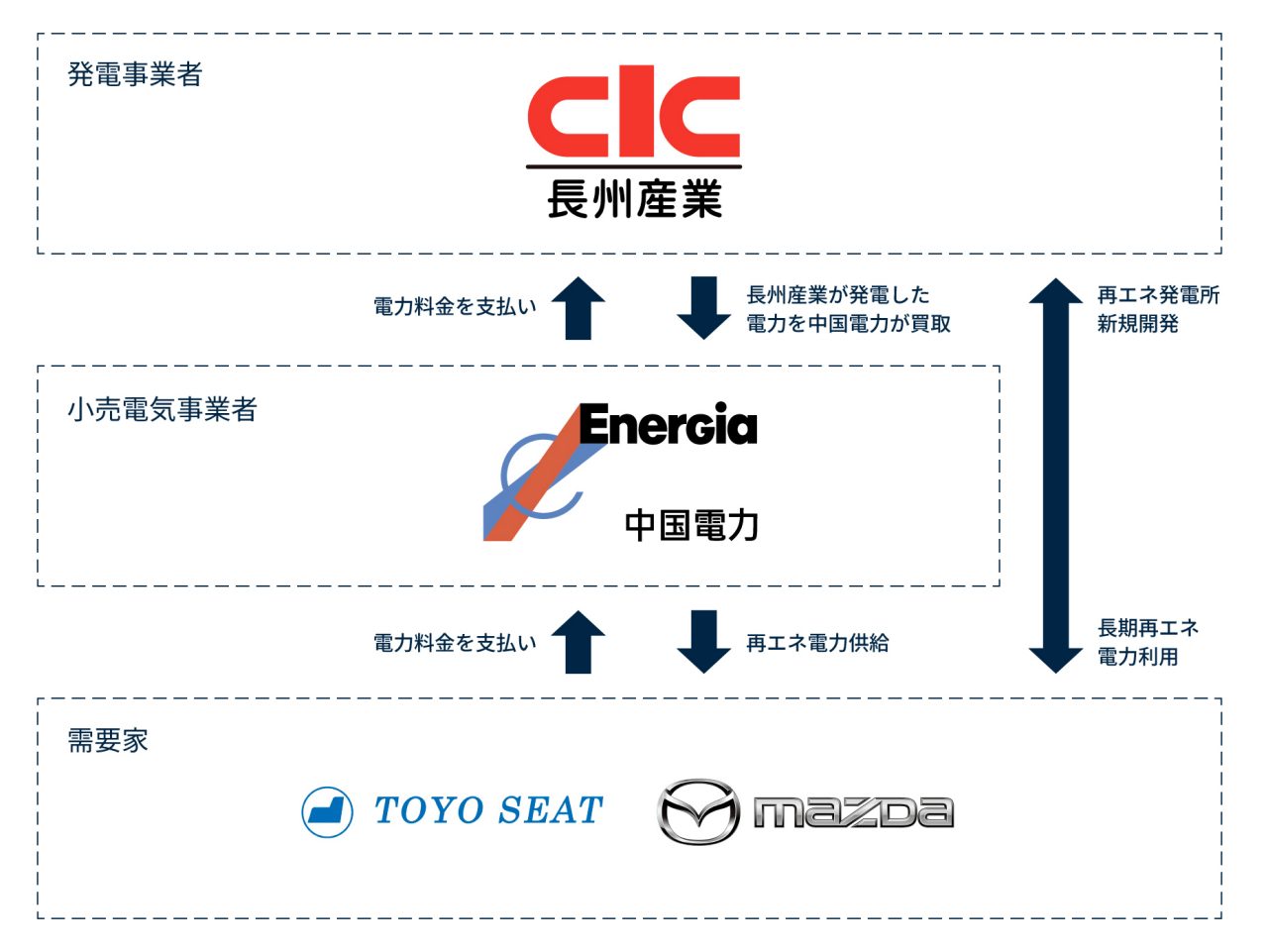

これは、電力需給に関わる事業者同士が連携して、中国地方のカーボンニュートラル社会の実現と持続的な経済発展に貢献するための取り組みです。マツダは、発電事業者さんによる再生エネルギー発電設備の新規開発に協力するとともに、その電力を長期的に買い取るというスキームです。こうして、地域の皆さんとともに一丸となってCO₂削減に取り組んでいこうとしています。

高:

2023年には長州産業さん、東洋シートさん、中国電力さん、マツダの4社でコーポレートオフサイトPPAの契約を結び、翌年には発電設備も完成しました。現在は4社だけの取り組みですが、ほかのサプライヤーさんや他業種の地域企業にもお声がけし、仲間を増やそうとしています。

オフサイトコーポレートPPAの仕組み。

青柳:

それでは最後に、今後の展望やこれから取り組んでみたいことについて教えてください。

長田:

今後はいかにコストを下げ、効果的に再生可能エネルギーを導入していけるかがビジネスの視点でも大事になってくると思います。社内では、太陽光だけでなくさまざまな再生可能エネルギーの実証実験に取り組んでいますので、それぞれの特性に合った活用の可能性を探りつつ、地域と協力し、地域経済を回しながらCO₂削減を達成していきたいです。

高:

いまの太陽光発電パネルの異常検知システムでは、異常が見つかった際に人が点検に行っていますが、私はそれをもっと効率化したいです。例えばAIで異常箇所をある程度絞り込んだら、ドローンがその箇所を自動撮影して報告する、といった技術も必要になってくると思います。コーポレートオフサイトPPAの取り組みなどを通じて、発電事業者さんの技術も学びながら、よりよいシステムをつくっていきたいです。

中島:

私は、後進や若手がより仕事を楽しんでやりがいを持って取り組めるようサポートしていきたいです。太陽光発電パネルの仕事もそうでしたが、日々の仕事に実直に取り組むなかでも、少し視点を変えてみることで気づきが生まれます。自分の仕事を進化させていく面白さをもっと経験できるよう、サポートするのが私の役目だと思います。

編集後記

若手メンバーが自ら提案して、試行錯誤しながら実現したプロジェクトと知り、私も同じ若手社員として刺激を受けました。また、太陽光パネルの素材の選定、設置、点検システムの構築まですべて社内で行っていたことに驚きました。

プラント技術部のメンバーの共創によって完成した太陽光発電設備は、一気通貫でものづくりを行うマツダらしい取り組みです。そして、今後はコーポレートオフサイトPPAの仕組みを活用し、地域一丸で太陽光発電施設の設置、再エネの普及に取り組んでいくというストーリーも、地域とともに成長してきたマツダならでは。これからの展開に、大きな期待を抱かずにはいられません。

最終回となる次の取材では、そんなコーポレートオフサイトPPAの詳細や可能性について探っていきたいと思います。