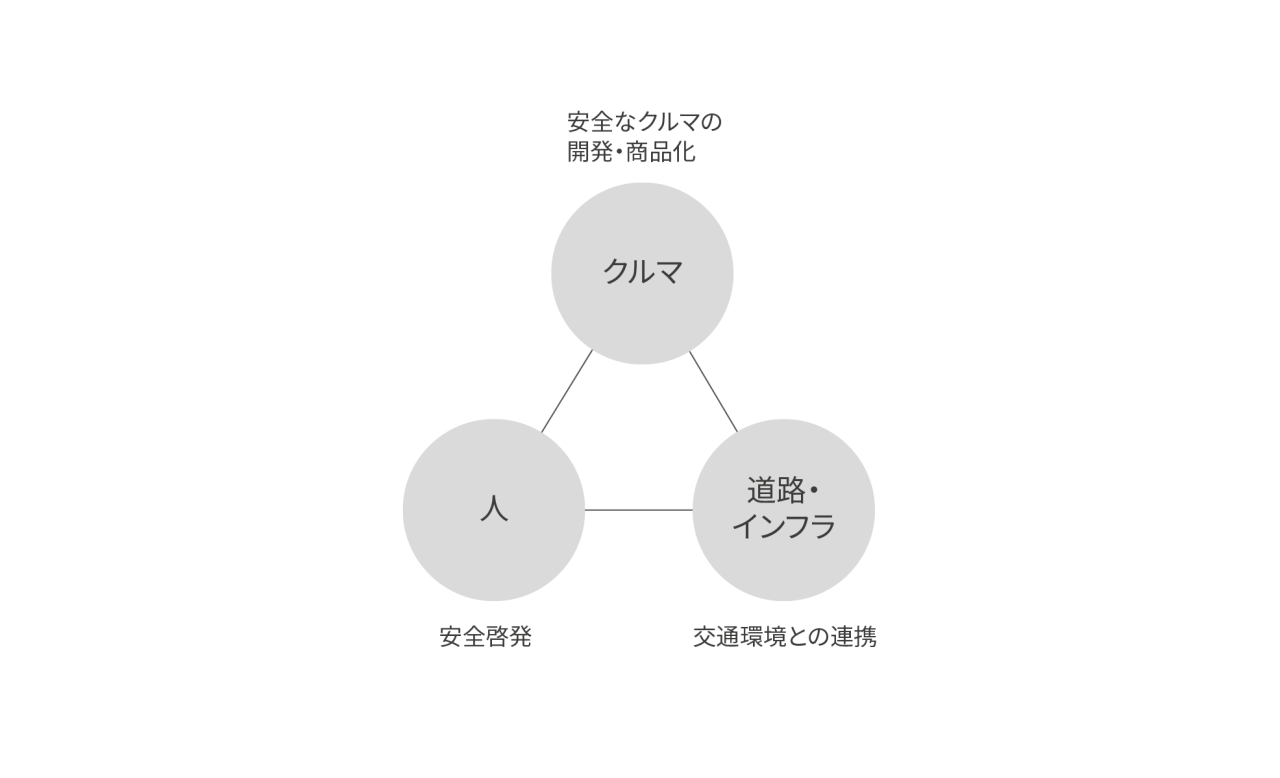

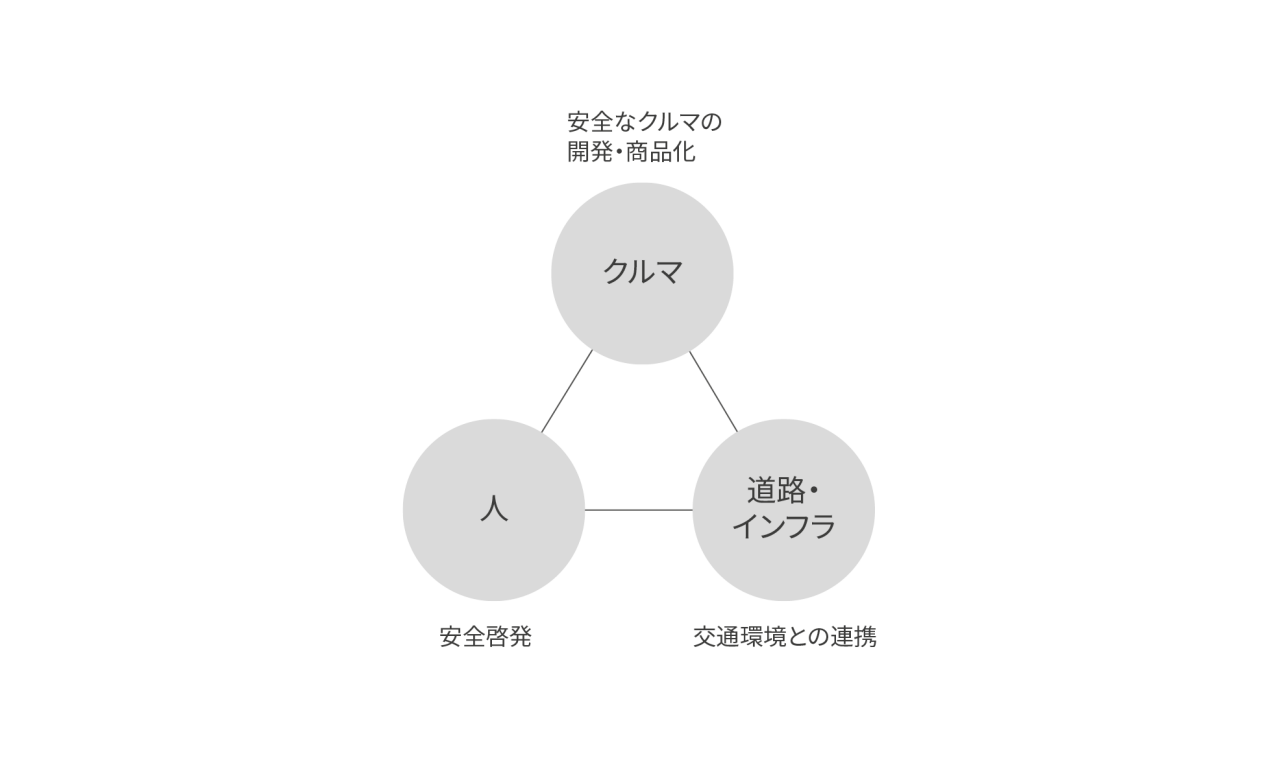

マツダは、「クルマ」「人」「道路・インフラ」の3つの視点で、全ての人が全ての地域で自由に移動し、心豊かに生活できる仕組みを創造していくことにより、安全・安心なクルマ社会の実現を目指します。

安全・安心なクルマ社会の実現

基本的な考え方

安全・安心への取り組み3つの視点

マツダが目指す安全性能の考え方

マツダ独自の安全思想「MAZDA PROACTIVE SAFETY(マツダ・プロアクティブ・セーフティ)」のもと、安全技術の研究・開発を行っています。さまざまな運転環境で安全に運転するには、事故のリスクを事前に察知し、適切な判断をもって操作することが求められます。しかし、人間がいくら注意をしていても、どうしても避けきれない事故はあります。そこで、マツダは長年の人間研究に基づき、危険な状況に陥ってから対処するのではなく、危険な状態に陥るリスクを軽減するためのさまざまな先進安全技術を開発し、これらの技術をMAZDA PROACTIVE SAFETY のもと、ドライバーに提供しています。

MAZDA PROACTIVE SAFETY:マツダが目指す安全性能の考え方

安全のビルディングブロック

安全技術に磨きをかけ続けるとともに、世の中に普及してこそ価値を発揮するという考えのもと、環境技術と同様に、安全技術に対してもビルディングブロック構想を採用し、技術開発を推進しています。

安全・安心なクルマ社会の実現に向けたビルディングブロック構想

目標

MAZDA PROACTIVE SAFETYのもと、IT技術を活用した高度運転支援技術の開発を継続し、運転者も同乗者も周囲の人も安全・安心なクルマづくりを進め、自動車技術で対策が可能なものについては、2040年を目処に自社の新車が原因となる死亡事故ゼロを目指します。

取り組み(安全なクルマの開発・商品化)

基本安全技術

基本安全技術は、日々の安全を支える重要な性能です。マツダは、「安全・安心なクルマ社会」を目指し、基本安全技術の継続的進化と全車標準化を進めています。

理想的なドライビングポジションへのサポート

理想的なドライビングポジションで運転していただくことにより、適切に運転操作ができるだけでなく、とっさの危険回避や、衝突時の乗員被害軽減の可能性が高まると考えています。

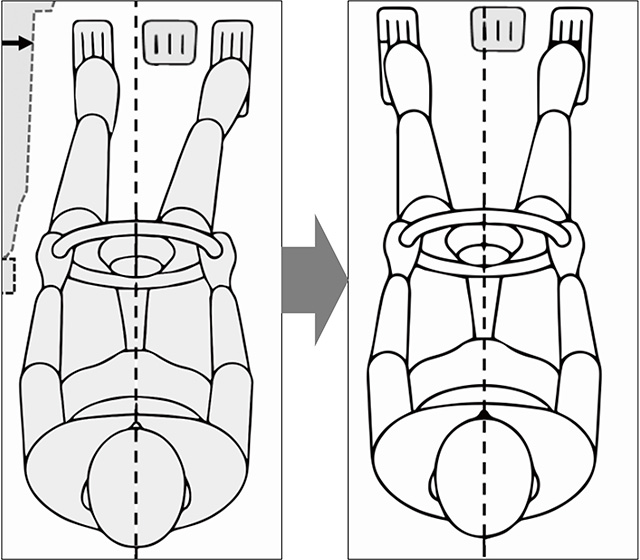

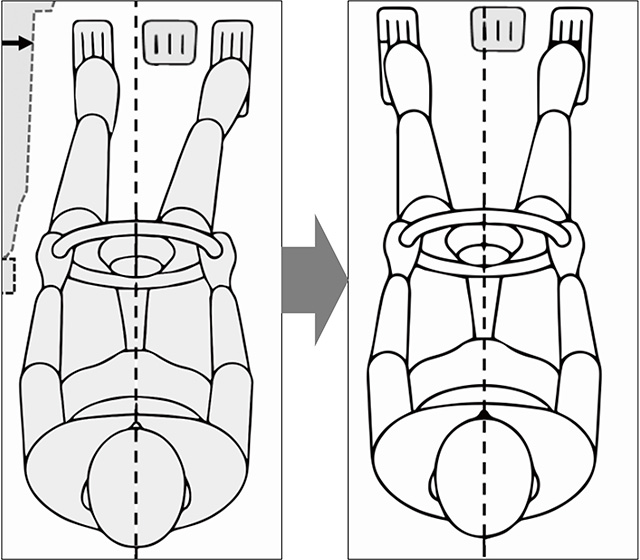

理想的なペダル配置

理想的なドライビングポジションで安全・快適に運転を楽しんでいただくために、ドライバーがシートに座って足を自然に前に出した位置にアクセルペダルを配置するとともに、アクセルペダルとブレーキペダルの間隔も最適化しています。自然な姿勢で運転できるため、ドライバーのとっさのペダルの踏み間違い低減や運転時の疲労軽減につながります。

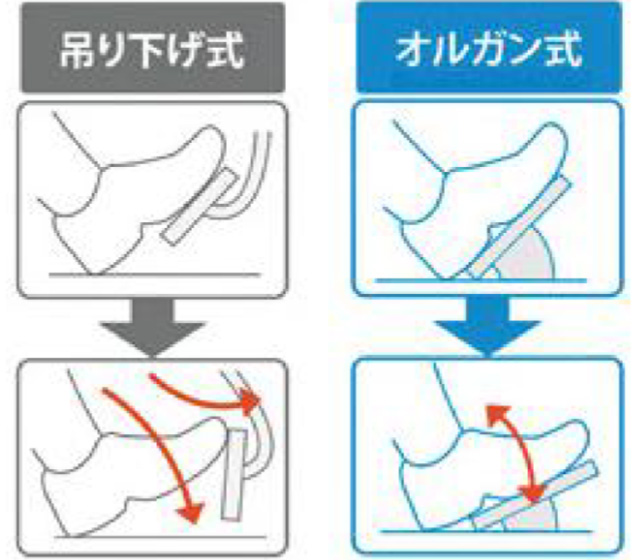

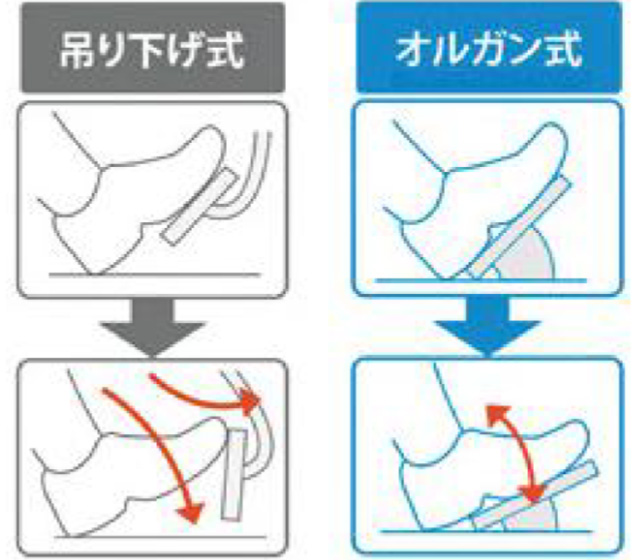

アクセルペダルについては、多くの車が「吊り下げ式」を採用する一方、マツダ車は足の動きとペダルの動きが連動する「オルガン式」を採用しています。かかとをフロアにつけてペダルを踏み込んだ場合に、踏み込む足とペダルが同じ軌跡を描くため、かかとがずれにくく、アクセルペダルをコントロールしやすくなり長距離走行時のドライバーの足の疲れを軽減します。

自然な姿勢で踏めるペダルレイアウト

オルガン式アクセルペダル

自動ドライビングポジションガイドによるサポート

2022年から順次導入しているラージ商品群(CX-60、CX-70、CX-80、CX-90)では、より多くの人が理想のドライビングポジションで運転できるよう、自動ドライビングポジションガイドを導入しました※。ドライバー・パーソナライゼーション・システムの1つであるこの機能は、ドライバーが入力した身長情報に加え、カメラで目の位置を測定することで、ドライバーの体格を推定。シートやステアリング、アクティブ・ドライビング・ディスプレイとアウターミラーの位置や角度を自動で調整します。より自分に合うよう、ご自身での微調整も可能です。

※一部グレードのみ

優れた視界視認性

ドライバーが周囲の状況(道路環境・周辺車両や障害物・子どもを含む歩行者など)を素早く認知して的確な対応ができるように、良好な視界の確保を重視しています。マツダでは、現在発売されている全ての乗用車において、ドアミラー越しの視界を広げるため、ドアミラーをドア外板に取り付けるとともにその位置を下げています。2019年に導入したMAZDA3から、Aピラー自体の細さと、従来よりも死角が少なくなる造形の工夫により、子どもが巻き込まれやすい左折時などの視認性を向上させています。

周囲の状況確認をサポートするシースルービューの導入

ラージ商品群(CX-60、CX-70、CX-80、CX-90)およびCX-50※1では、ドライバーが周囲の状況確認をする際、より安心していただけるよう、シースルービューを搭載しました※2。シースルービューは、「みつけられる」「なにかわかる」「ぶつかるかわかる」の3つの機能を有したカメラシステムにより、車室内から見えているような映像を映し出すことが可能な視界サポート技術です。この技術により、障害物や歩行者をより早く発見することを可能にするとともに、ドライバーの駐車時や出車時の不安解消もサポートすることができます。

- みつけられる:フロント(リア)映像とサイド映像の一部を統合することにより、見える範囲を拡大

- なにかわかる:対象物を大きく立体的に表現することにより、斜め(運転席)から見たような映像へ加工

- ぶつかるかわかる:クルマの最外側と予想進路線を表示する

※1 2024MYより搭載

※2 一部グレードのみ

不注意運転要因を最小化するHMIコンセプト

走行安全を最優先しながらも、さまざまな情報を扱いつつ、運転にも集中できる「ヘッズアップコクピット」という考え方で、運転中に発生するさまざまな情報をドライバーとクルマの間で適切にやりとりするための装置や仕組み「ヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)」の開発に取り組んでいます。

HMIは人間中心の設計を徹底しており、運転に集中できるコクピット設計により3つの「わき見」(意識のわき見、見るわき見、操作のわき見)※1を最小化しています。運転に必要な情報に優先順位を付け、情報レイアウトをすっきりと整理して運転に集中できるようにすることで、「意識のわき見」を低減しています。また、運転席周りの煩雑さを抑え、表示を見やすくして「見るわき見」を低減し、直感的操作ができるコマンダーなどで「操作のわき見」を低減しています。さらに、人間中心の考えを強化し、表示面の進化を反映したHMIをCX-60より搭載しました※2。

大きな進化の一つは、車両の情報やナビゲーション情報を表示する「アクティブ・ドライビング・ディスプレイ(ADD)」の高画角化です。CX-60以降のラージ商品群では、CX-60以前のモデルと比較し、ADDの表示面積を約3倍に拡大しました。それに伴い、認知性・瞬読性もより向上させるため、文字・グラフィックのサイズの拡大や、表示レイアウトの再構築をしました。

※1 意識のわき見」:スイッチの位置や操作方法を迷うなど運転操作以外に意識を取られる状態 「見るわき見」:情報確認などのために道路を見ていない状態 「操作のわき見」:操作のために体を大きく動かすことで不自然な姿勢になってしまう状態

※2 一部グレードのみ

運転に集中できるコクピット設計

① 車速などの「絶えず確認が必要なアクティブ情報」はアクティブ・ドライビング・ディスプレイに表示

② 燃料計などの「クルマの状態を確認するためのステータス情報」はメーターに表示

③ メディア情報などの「快適・利便性のための情報」はセンターディスプレイに表示

衝突安全技術

万一の衝突事故の際に、乗員や歩行者の傷害と相手車の被害を軽減するため、実際に起こるさまざまな事故・傷害形態の分析と人間研究に基づいた傷害発生メカニズムを軸に開発を進めています。

軽量・衝突安全ボディ

ピラーやフレームへの高強度材料の採用や骨格の結合部強化、断面形状の工夫により、強固で高いエネルギー吸収効率を備えた車両構造にしています。これにより、さまざまな方向からの衝撃を効率的に吸収、分散することで、車室部分の変形を軽減します。

乗員保護

体型が異なる乗員や高齢者などの人間特性に基づいて傷害を軽減させる技術を開発し、さまざまな事故・傷害形態に備えた乗員保護構造を採用しています。

歩行者保護

万一の衝突事故の際、乗員だけでなく歩行者の傷害も軽減させる技術として、さまざまな受傷部位に備えた保護構造を採用しています。

先進安全技術

i-ACTIVSENSE(アイ・アクティブセンス)※

運転初心者から高齢者、そしてさらに多くのお客さまへ、より安全・安心なクルマをお届けするため先進安全技術「i-ACTIVSENSE」の継続的進化に努めています。i-ACTIVSENSEはMAZDA PROACTIVE SAFETYに基づき開発した先進安全技術の総称です。i-ACTIVSENSEは、ドライバーの認知支援を行い安全運転をサポートする「アクティブセーフティ技術」に加え、事故を避けづらい状況での衝突回避支援、および避けられずに衝突した際の被害軽減を図る「プリクラッシュセーフティ技術」で構成されています。

※i-ACTIVSENSEは、ドライバーの安全運転を前提とした技術であり、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。したがって、各機能には限界がありますので過信せず、安全運転を心がけてください。

高度運転支援技術

MAZDA CO-PILOT CONCEPT(マツダ・コ・パイロット・コンセプト)

人を深く研究し、人体や脳のメカニズムを理解・モデル化することで、ドライバーの眠気や疾患などの状態リスク低減に寄与する高度運転支援技術のコンセプト「MAZDA CO-PILOT CONCEPT」を採用しています。人間が心と身体を活性化しながら、いきいきと運転している一方で、クルマは人間と車両の動きをしっかりと把握し、仮想運転をしています。そして、人が意識喪失などの不測の事態に陥った場合、クルマが運転操作をオーバーライドし、自動で外部に緊急連絡するとともに、他の人や周辺を危険な状態にさせない最適な場所に自動運転で移動。周辺の安全を確保し、事故の発生を未然に防止することを目指しています。自動運転技術を活用し、ドライバーがいつまでも安心して運転を楽しむことができるMAZDA CO-PILOT CONCEPT技術の開発推進および標準装備化を目指します。

ドライバー・モニタリング

2019年のMAZDA3より導入を開始したドライバー・モニタリングは、眠気検知による段階的な警報と、脇見時の前方衝突警報の早期化の機能を搭載しました。2022年以降のCX-60では、技術をさらに積み上げ、脇見時の警報追加に加え閉眼状態による居眠り検知、姿勢や頭部位置の変化による体調急変検知を可能にしました。居眠り・体調急変ともに、運転操作を含め総合的に判定することで、検出精度を向上しています。

ドライバー・モニタリングによるドライバー状態検知

ドライバー異常時対応システム(DEA)※

CX-60より、ドライバーの異常を検知し、事故の回避や被害軽減をサポートする先進安全技術「ドライバー異常時対応システム(Driver Emergency Assist)」を導入しました。DEAはドライバー・モニタリングと連動し、高速道路、自動車専用道路および一般道を問わず、運転者が急病などで運転の継続が困難になった場合に、車両を減速・停止させることで、事故の回避や被害の軽減に寄与するシステムです。2023年4月、同システムは第55回市村賞(主催:公益財団法人市村清新技術財団)において、「市村産業賞 功績賞」を受賞しました。

【関連記事(MAZDA MIRAI BASE)】

MAZDA CX-80に搭載の安全技術DEAに、開発主査が込めた想い。自家用車に「副操縦士」のような安心感を

※設定はグレードごとに異なります。DEAシステムには作動条件があり、作動条件を満たさない場合は作動しません。DEAは、万一の際に速やかに減速・停止を行うことで、事故の回避や被害の軽減を図るものであり、その機能には限界があり、その効果はさまざまな条件により変わります。システムが作動しても、衝突や路外逸脱を完全に防止できるものではありません。運転者には安全運転をする義務があり、DEA作動に伴う責任は運転者にあります。機能を過信せず安全運転を心掛けてください。詳しくは店頭または公式ウェブサイトをご確認ください。

第三者による安全性能評価

(2024年4月1日~2025年3月31日時点)

| 国・地域 | 第三者 評価 |

評価 | 車種 | 評価獲得 車種数/ 評価を受けた 車種数 |

|---|---|---|---|---|

| 日本 | J-NCAP※1 | 5★ (最高ランク) |

CX-80 | 1/1 |

| 米国 | US-NCAP※2 | 5★ (最高ランク) |

MAZDA3、CX-30、 CX-5、CX-50、CX-90 |

5/5 |

| IIHS※3 | TSP+ | MAZDA3、CX-30、 CX-50、CX-70、CX-90 |

5/5 | |

| 欧州 | Euro-NCAP※4 | 5★ (最高ランク) |

CX-80 | 1/1 |

| 豪州・ ニュージーランド |

A-NCAP※5 | 5★ (最高ランク) |

CX-80 | 1/1 |

各市場の過去および最新の評価は安全技術サイトをご覧ください。

※1 国土交通省と独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が、安全な自動車の普及を促進する目的で、1995年度より公表している自動車の安全性能評価。「予防安全性能」、「衝突安全性能」、「事故自動緊急通報装置」の項目で評価される。

※2 米国運輸省道路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration /NHTSA)が実施する安全性能総合評価。5★(ファイブスター)が最高評価

※3 米国道路安全保険協会 (Insurance Institute for Highway Safety /IIHS)が実施する安全性能総合評価。Top Safety Pick+(プラス)が最高評価

※4 欧州各国の交通関連当局などで構成された独立機関が実施する安全性能総合評価。5★(ファイブスター)が最高評価

※5 オーストラリア/NZ各州政府他が実施する安全性能総合評価。5★(ファイブスター)が最高評価

取り組み(安全啓発)

交通事故は直接的・間接的原因を含め人に起因するものが大半を占めると言われています。 マツダはさまざまなコミュニケーションを通じて、子どもから大人まであらゆる人の安全意識向上に取り組んでいます。

交通安全啓発活動

交通事故による死傷者の低減を目指し、地域の行政や団体と連携してさまざまな交通安全啓発活動を行っています。2017年からは、(一社)日本自動車連盟(JAF)広島支部と協力し、シートベルトコンビンサーを使用した時速5kmの衝突疑似体験や、子どもを対象とした安全啓発クイズ、ミニカーを用いた衝突模擬実験などを通して、全席シートベルト着用の重要性を伝えています。また、広島市と協力し、万が一の交通事故から妊婦と胎児を守ることを目的に、妊婦やその家族への正しい情報の提供にも取り組んでいます。その一環として、広島県内の自治体や産科医院と連携し、マツダオリジナルの啓発しおりの配布やポスター掲示、動画配信などを行っています。

【2024年度実績】

- ヌマジ交通ミュージアム(広島市交通科学館)と5-Daysこども文化科学館で開催された「交通安全チャレンジフェスタ」に参加。

- マツダミュージアム土曜日開館での交通安全啓発クイズ、ミニカーを用いた衝撃吸収実験などの安全啓発活動を実施。

シートベルト・チャイルドシート着用啓発活動の様子

安全運転実技

2014年度より国内で「MAZDA DRIVING ACADEMY」を実施しています。クルマを意のままに気持ちよく操り、安心・安全に走るための理論と運転技術を身に付けていただく運転教室です。

【2024年度実績】

- MAZDA DRIVING ACADEMY実施回数:9回

ドライビングポジション講習

急制動体験

高齢ドライバーの安全運転支援

「タテシナ会議」の「高齢者安全運転支援分科会」の活動として、広島県三次市と連携し、高齢ドライバーの安全運転継続を支援する仕組みづくりを目指す実証実験「三次いきいき安全ドライブ運動」を2024年9月より行っています。本取り組みでは、三次市内の高齢ドライバー約300名の自家用車に、車の挙動を測定する車載器である「ADテレマティクスタグ」を設置して走行データを収集。走行ごとの急ブレーキや速度超過の発生状況など、個人の運転改善に活用できる情報をスマートフォンアプリを通じて地域のドライバーに提供しました。2025年2月には、急ブレーキ多発地点などの地域の交通危険ポイントを示した「交通安全マップ」を作成し、三次市に贈呈しました。

【関連記事(ニュースリリース)】

「タテシナ会議」高齢者安全運転支援分科会、「交通安全マップ」を広島県三次市に贈呈

取り組み(交通環境との連携)

ITS※を活用した安全な社会への取り組み

多くの国・地域で社会問題になっている交通事故や渋滞の解決に向け、道路や自動車を高機能化しようという動きが世界各地で進んでいます。マツダは、政府や地方自治体、関連企業と連携して、社会全体で安全・安心なクルマ社会の実現を目指すため、官民主体のITSプロジェクトに自動車メーカーの視点で積極的に参加しています。

※ITS(高度道路交通システム)情報通信技術を用いて、クルマと人と交通環境を結び、国内における渋滞緩和や事故防止を図るシステム

見えていない危険をドライバーに知らせる技術

マツダの先進安全技術「i-ACTIVSENSE」で検知できないような距離が遠い対象や、見通しのきかない交差点などでの死角部分の危険を検知することを目指し、ITSの研究開発を進めています。

マツダが参加するITSプロジェクト

| プロジェクト | 概要 | 主体 |

|---|---|---|

| ASV(Advanced Safety Vehicle) プロジェクト |

通信利用型の安全運転支援システムなどの先進技術を利用して、ドライバーの安全運転を支援するシステムの研究開発を推進1991年より第1期プロジェクト開始。現在第7期実施中。 | 国土交通省自動車局 |

| 自動運転サービス支援道プロジェクト | 車両プローブや気象など複数の情報源を連携させた安全に資する情報配信システムの構築等、各省庁・民間の様々な取組を連携したデータの利活用を推進するプロジェクト。 | 経済産業省 |