自動車業界では、環境や安全に関わる規制強化や異業種参入、モビリティビジネスの多様化など、企業を取り巻く事業環境が厳しさを増しています。マツダは、企業として発展し続け企業理念を実現していくとともに、グループの成長と社会への貢献を目指していくため、企業・大学・官公庁との連携(オープンイノベーション)など、パートナーの皆さまとの協業を強化し、異業種を含む新しい仲間づくりを進めています。

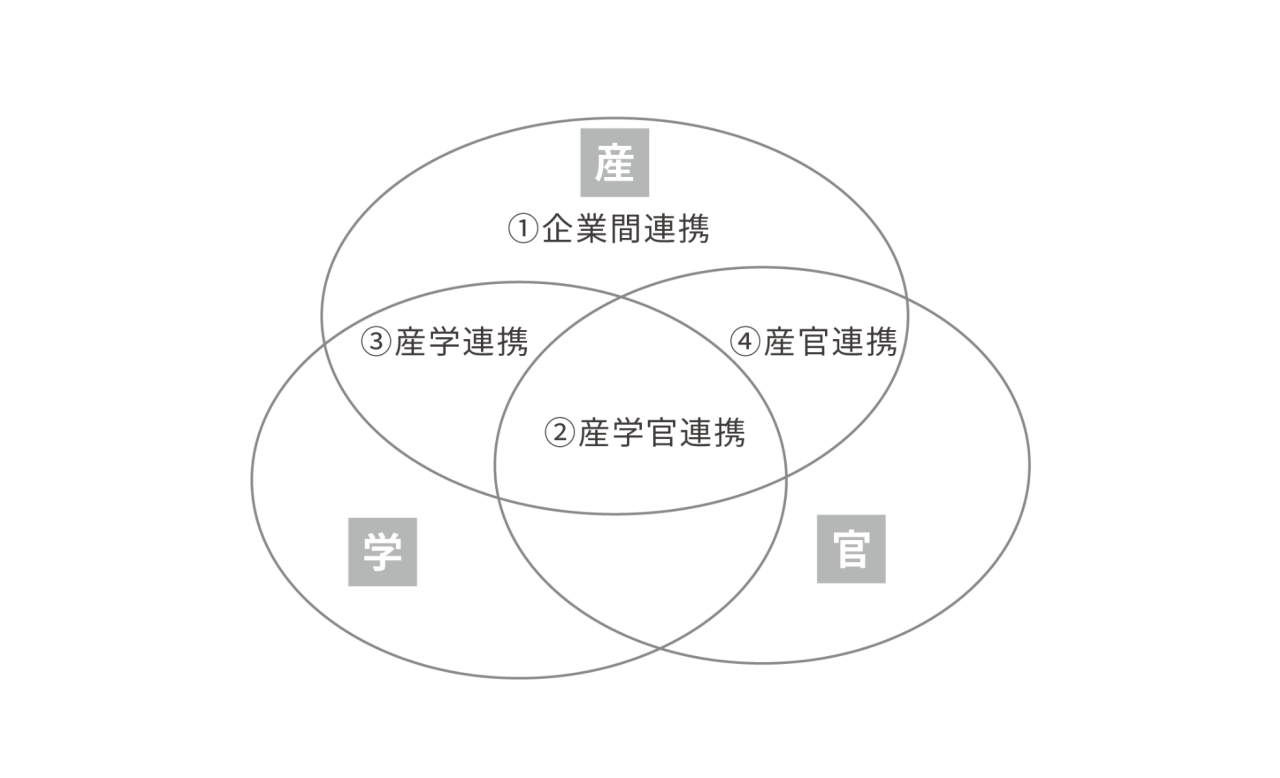

オープンイノベーション(「人と共に創る」仲間づくり)

基本的な考え方

オープンイノベーションが目指すもの

【マツダグループの成長】

- 技術力向上、ブランド価値向上、研究開発の効率化

【社会への貢献】

- サステナブルな社会の実現、ものづくりの高度化(技術・技能の共有)、地方創生

①企業間連携

自動車メーカーやお取引先さまなどとの連携

②産学官連携

地方行政・地域企業との連携(ひろしま自動車産学官連携推進会議※)

③産学連携

大学との共同研究官庁、研究機関との連携(国家プロジェクト参画)

④産官連携

官公庁主導の技術展示会への参画(ニーズ・シーズ発信)

※広島のものづくり産業発展への強い希望と情熱を出発点として、参加団体が自発的に集まり、あるべき姿を考え、産業発展につながるイノベーションのテコになることを目指す産学官連携推進団体

取り組み

価値創造拠点

カーボンニュートラルや電動化においては、ソフトウエア技術の開発やイノベーションが不可欠になっています。マツダは、産官学連携や人材活躍の拠点を設けることで、自動車の枠を超えた共創活動を推進していきます。

マツダイノベーションスペース東京

新たな価値創造に挑戦する仲間づくりの場として2024年2月に開設しました。従来の自動車ビジネスの枠組みを大きく超え、多種多様な人材や事業パートナーの方々と出会い、共創活動を加速するため、IT、MaaS領域といった専門人材の採用活動、電動化領域を含む新たなビジネスパートナーとの交流、新事業開拓、社内ワークショップなど、社内外との共創活動の拠点として活用しています。

【関連記事(ニュースリリース)】

マツダR&Dセンター東京(MRT)

首都圏機能強化の一環として、2025年7月に開設しました。MRTでは、知能化に機動的に対応するために、ソフトウエア領域の開発機能を強化します。ソフトウエア技術者が働きやすい環境を用意し、採用活動を強化するとともに、首都圏の大学や企業、研究機関との共創を促進します。

【関連記事(ニュースリリース)】

企業間連携

他の自動車メーカーやお取引先さまなどとの協業を通じて、ものづくり力や技術力を強化し、相互にシナジー効果を発揮できる企業間連携を進めています。

共に行動するパートナーとの連携

自動車業界を取り巻く社会課題の解決と、社会と企業の持続的な成長に向けて、社外の新たな知見を得ながら、パートナーの皆さまと共に夢の実現に挑戦することで、マツダとのつながりに誇りと愛着を感じていただける企業を目指します。その結果、「お客さまを含む仲間と最も強い絆で結ばれたブランド」になりたいと考えています。さまざまな企業の皆さまとの相互信頼を基礎に、共に行動するパートナーとなってくださる方々との積極的な連携を進めていきます。

【直近の事例】

| 2022年11月 | 電動駆動ユニットの開発・生産に向けた協業 |

| 2023年3月 | 太陽光発電によるオフサイトコーポレートPPAの契約締結 |

| 2023年3月 | 「次世代グリーンCO₂燃料技術研究組合」への参画 |

| 2023年9月 | 東広島市・マツダ株式会社・株式会社博報堂による生活価値創造に関する包括連携協定に基づく活動について |

| 2023年12月 | J-クレジットに関する売買契約を締結 |

| 2023年12月 | 自動車メーカーを中心に12社で「自動車用先端SoC技術研究組合」を設立 |

| 2024年3月 | パナソニック エナジーとマツダ、車載用円筒形リチウムイオン電池の供給に向けた合意書を締結 |

| 2024年5月 | SUBARU、トヨタ、マツダ、カーボンニュートラル実現に向け、電動化時代の新たなエンジン開発を「三社三様」で宣言 |

| 2024年9月 | パナソニック エナジーとマツダの車載用円筒形リチウムイオン電池の供給計画について |

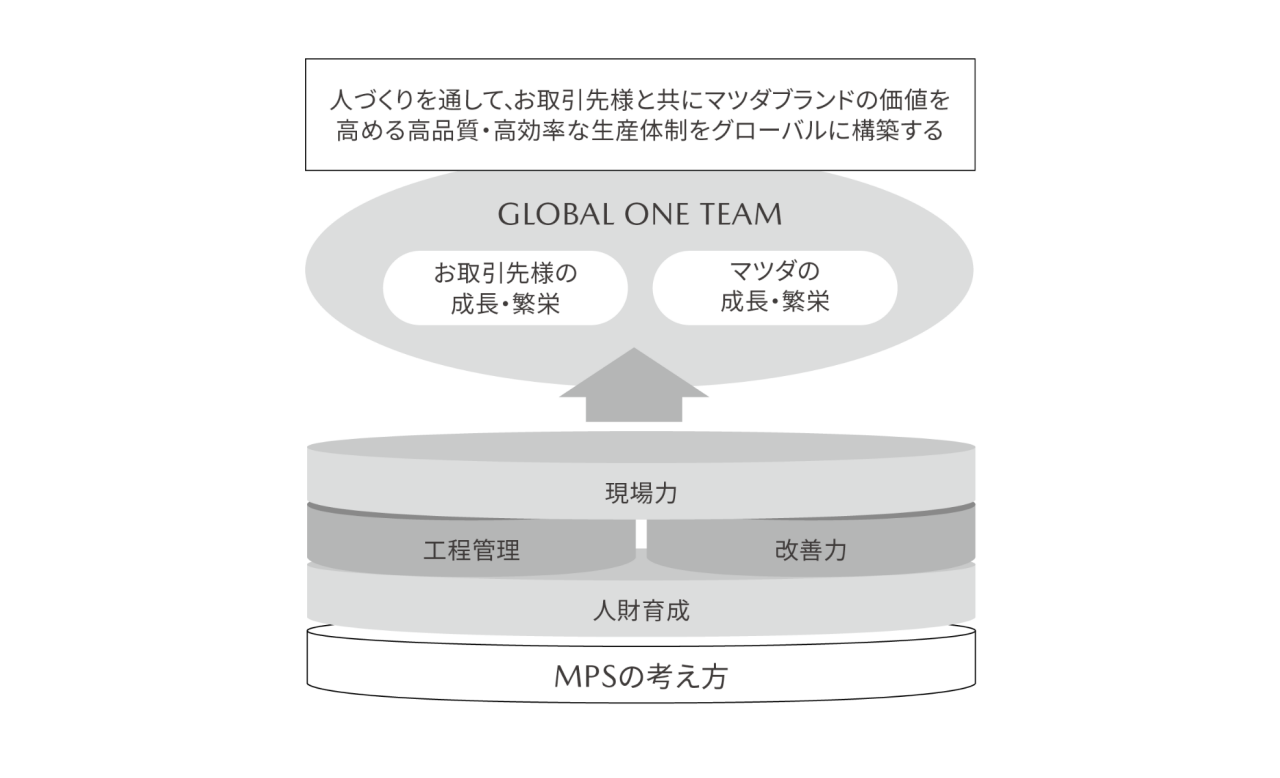

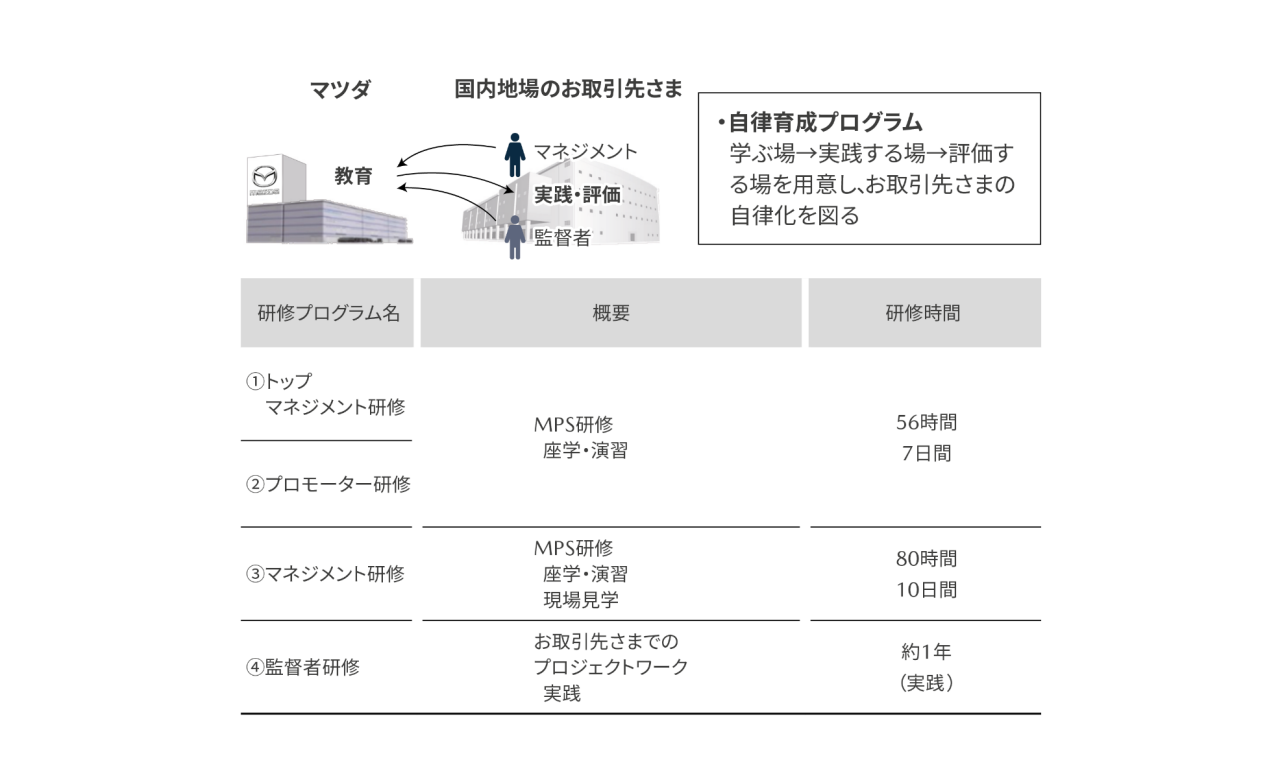

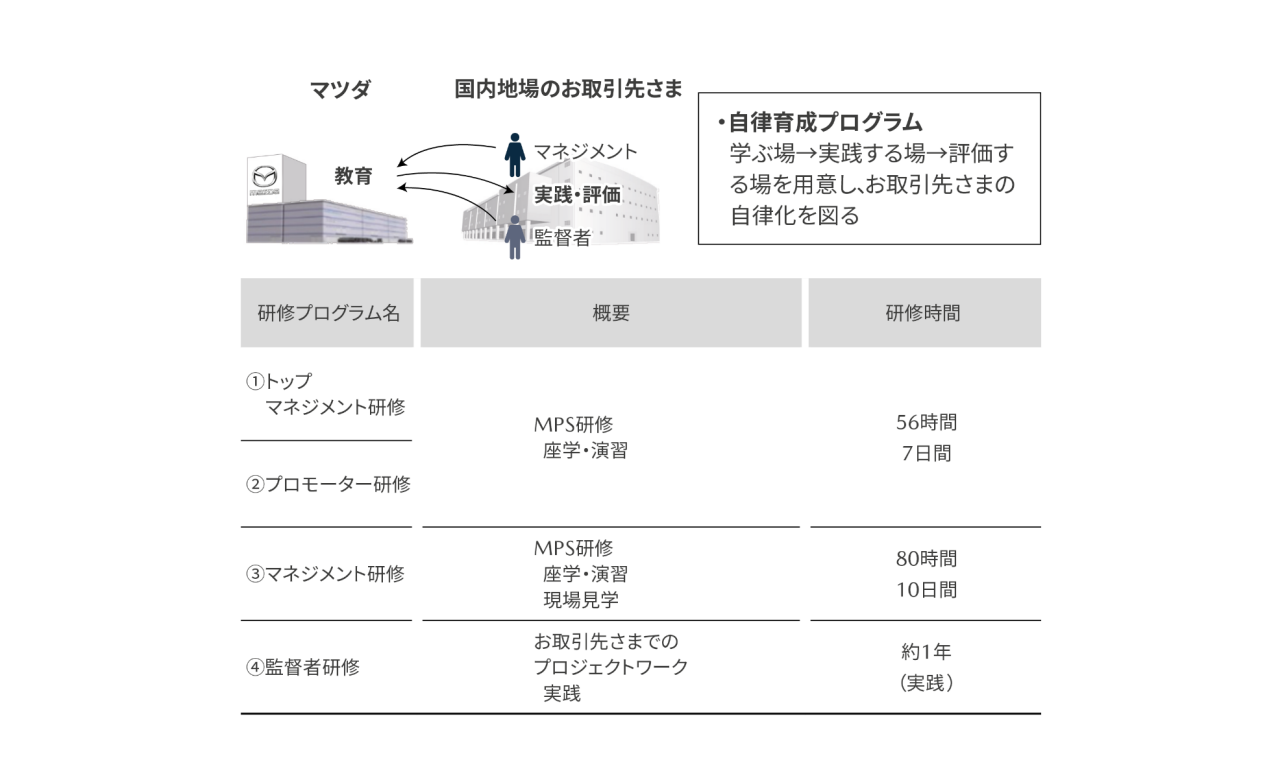

地場のお取引先さまの自律的成長のサポート

マツダでは、これまでJ-ABC活動※に共に取り組んできたお取引先さまを中心に、「自律育成プログラム」を展開しています。本プログラムは、MPS(Mazda Production System:マツダ生産方式)への理解を深めることで、お取引先さまにおける人材育成の仕組みづくりを支援することを目的としています。具体的には、お取引先さまに向けて「トップマネジメント研修」「プロモーター研修」「マネジメント研修」「監督者研修」の4種の階層別研修を提供し、生産現場におけるMPSの考え方や仕組みの浸透を図ります。特に、「監督者研修」を修了した方々には「マスタートレーナー」として、お取引先さまの社内で次世代の監督者を育成する役割を担っていただいています。また、2024年度からは従来の枠組みにとらわれず、各お取引先さまのニーズに応じた人材育成の支援や、若手人材にものづくりの楽しさを伝える新たな試みにも注力しています。これらの活動を通じ、お取引先さまで継続的かつ自律的な人材育成のサイクルを確立し、現場力の底上げや働きがいの向上につながる支援を進めています。今後も、お取引先さまと共に成長し、持続可能なものづくりを共に実現できる関係の構築を目指します。

※「J-ABC活動」(Jiba[地場]Achieve Best Cost):地場お取引先さまとの協働改善活動

【2024年度実績】

- MPS展開企業数(国内):計25社

- MPSマスタートレーナー任命数:12社28名

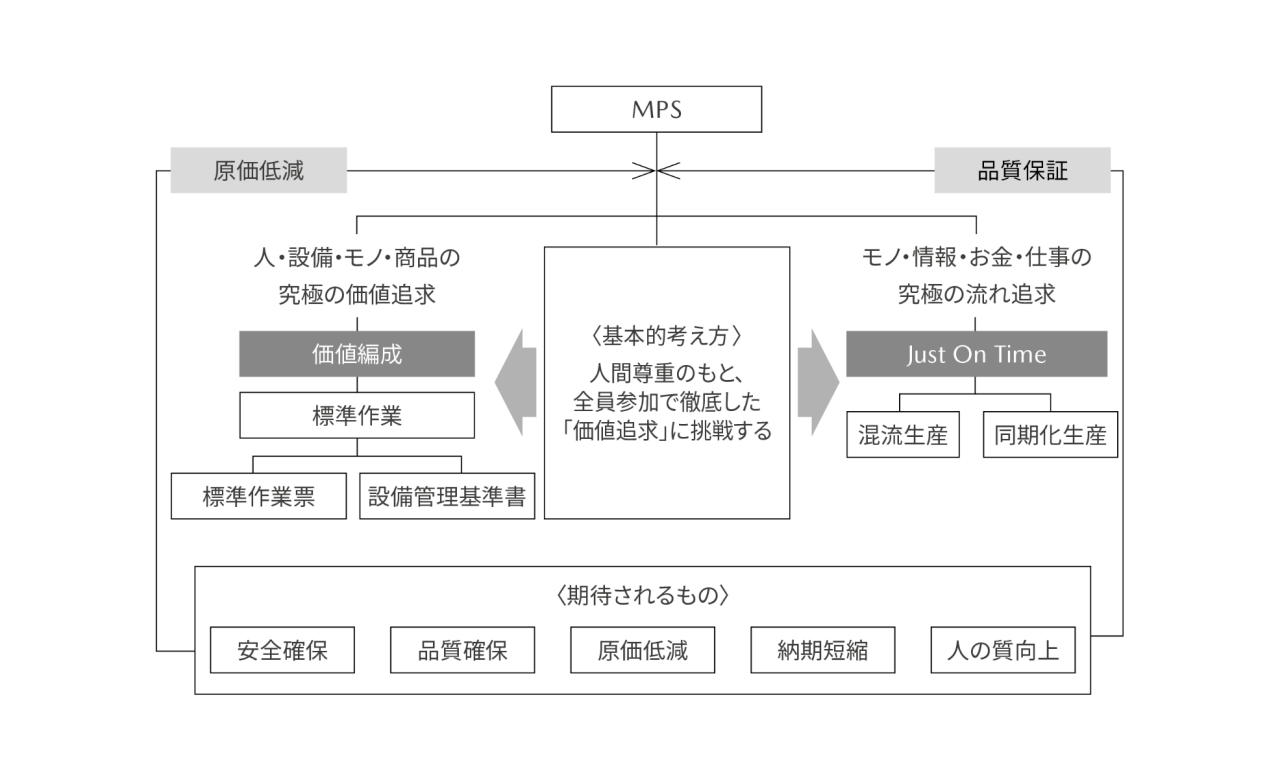

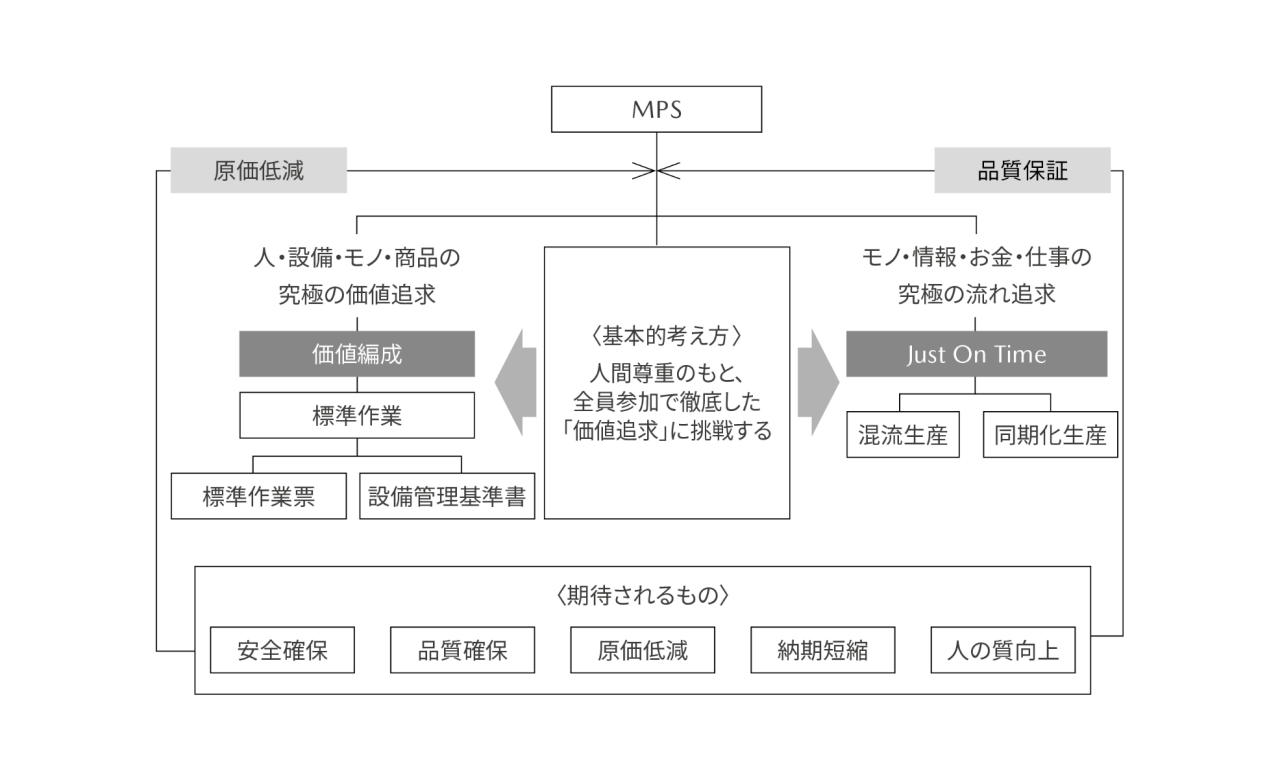

MPS推進のビジョン

MPS概念図

地場のお取引先さまへの展開プログラム

海外生産拠点・現地のお取引先さまへの「自律育成プログラム」の展開

日本国内が「自律育成プログラム」の展開へ移行する中、海外生産拠点においても現地のお取引先さまの自律的成長へ向けて「グローバルマニュファクチャリングネットワーク(GMN)」の展開を開始しています。オートアライアンス(タイランド)、マツダパワートレインマニュファクチャリングタイランド、長安マツダ汽車有限公司、長安マツダエンジン有限公司、マツダデメヒコビークルオペレーションの5社が推進しています。

【2024年度実績】

- GMN展開企業数(海外):計25社

- MPSマスタートレーナー任命数:25社34名

産学官連携

産学官連携事務局を組織化し、地域企業・大学・行政との連携を強化しています。産学官連携を通じた独創的新技術の開発や、イノベーションを生み出す人材育成などで地域に貢献しています。

ひろしま自動車産学官連携推進会議(ひろ自連)

広島県を中心に開発・生産拠点を持つマツダは、ひろ自連を通じて中国経済産業局・広島県・広島市などの官公庁、(公財)ひろしま産業振興機構および広島大学と連携し、次世代技術の研究開発や自動車関連の地場企業への貢献、地域活性化や地方創生活動に取り組んでいます。2015年に定めた「2030年産学官連携ビジョン」の実現に向け、地場企業支援の新しい枠組みの創出や、次世代の自動車社会の検討や社会への啓発活動などさまざまな活動を実施しています。2018年度の内閣府の「地方大学・地域産業創生事業」※の採択に続き、2023年度には上記事業の「展開枠」にも採択されました。広島大学に「デジタルものづくり教育研究センター」を設立し、革新的材料技術やデータ駆動型制御技術、スマート検査モニタリング、スマート蓄電池・空調システムに関わる研究開発を行っています。今後も開発技術の社会実装を通じて、地域の課題解決に向けた活動を加速していきます。

※広島県地方大学・地域産業創生事業推進特別委員会を設置。主宰者:広島県知事 湯﨑英彦、事業責任者:マツダ株式会社 代表取締役会長 菖蒲田 清孝

ひろ自連が掲げる2030年産学官連携ビジョン

- 広島を、自動車に関する独創的技術と文化を追い求める人々が集まり、世界を驚かせる技術と文化が持続的に生み出される聖地にする。

- 産業・行政・教育が一体になり、イノベーションを起こす人財をあらゆる世代で育成することにより、ものづくりを通じて地域が幸せになる。

- 広島ならではの産学官連携モデルが日本における「地方創生」のリードモデルとなり、世界のベンチマークとなる。

主な取り組み

| 取り組み | 内容 |

|---|---|

| 小学校向け プログラミング教育の支援 |

地域のイノベーション人材育成の一貫として、ひろ自連主導で開発した授業カリキュラムやビデオ教材、自動車型ロボットを用いて、広島県内の小学校を対象としたプログラミング授業を支援。 【2024年度実績】 ・実施校数:6校、児童数:約490名 |

| お取引先さまとの 共創・技術交流 |

|

| 次世代液体燃料の 普及・拡大 |

|

| 自動車パワーソースの モデルベース開発 (MBD)※ を支える基礎研究 |

|

| 感性領域の ものづくり手法の展開・ 開発人材の育成 |

|

| モデルベース開発 (MBD)領域の人材育成 |

|

※Model Based Development:シミュレーション技術を取り入れた開発プロセス

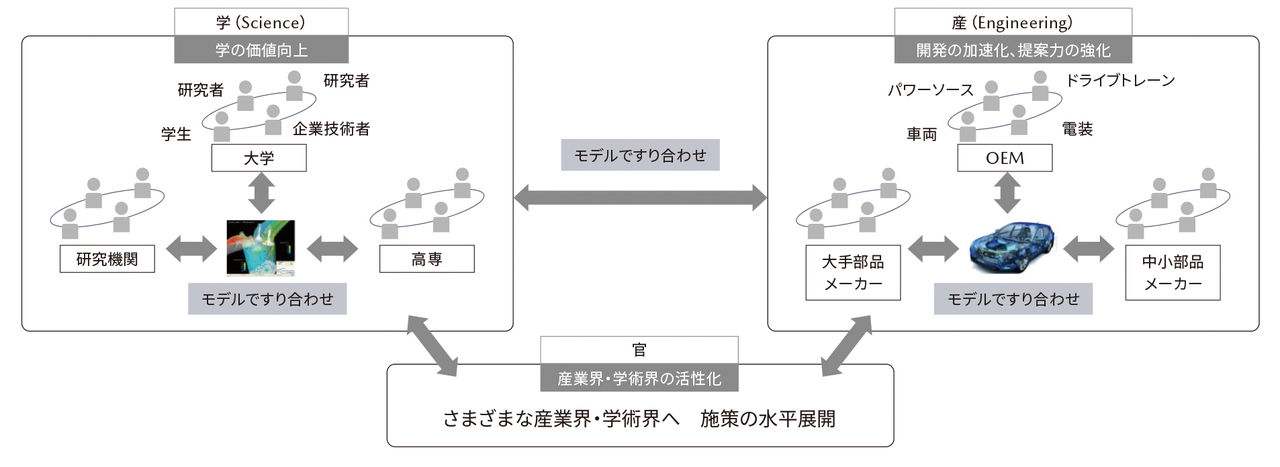

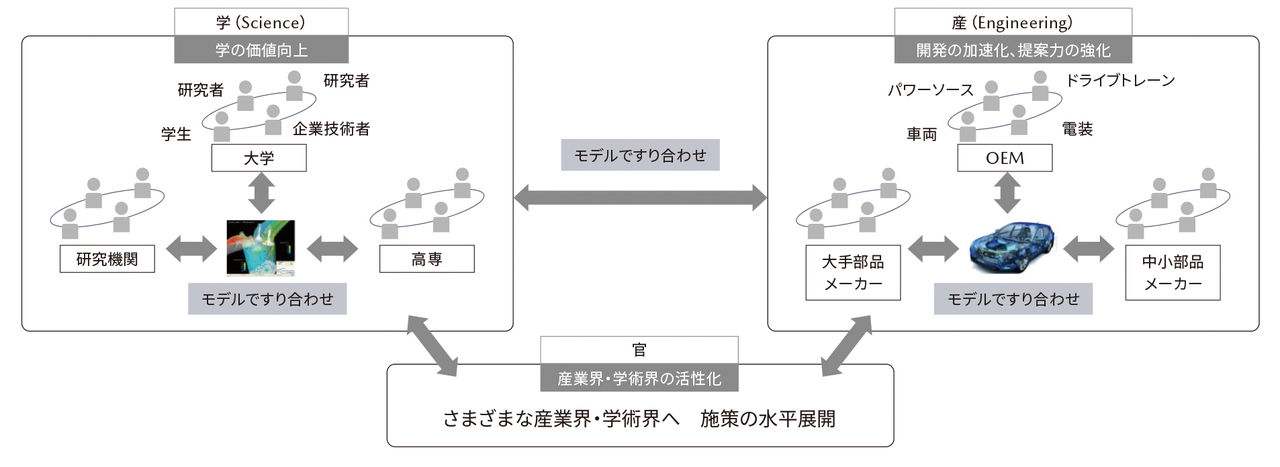

自動車産業におけるモデル流通の推進

経済産業省開催の「自動車産業におけるモデル利用のあり方に関する研究会」に、2015年11月の研究会発足当時から参画しています。「モデルベース開発(MBD)」の普及を目的として、他の自動車メーカー・部品メーカーと共に取り組みを進めてきました。

2018年4月には、産学官共同戦略的プロジェクトの方針「SURIAWASE2.0の深化」に合意し、MBDの深化・協調領域の拡大などを実現するための取り組みを継続することを発表し、本研究会活動を通して企業間のモデル流通を円滑に行うためのガイドラインを策定しました。2018年12月には、本研究会と国際標準化準備団体ProSTEP iViP※1とDX推進団体SystemX※2が共同でこのガイドラインを日本発の国際ルールとして世界に公表しました。

本研究会は2021年3月で活動を終了し、その成果を引き継ぐ形で、2021年9月にMBD技術を全国の自動車産業に広く普及するための組織である「MBD推進センター(JAMBE※3)」が、民間企業10社が運営会員となって設立され、その後2023年3月に一般社団法人化されました。マツダも運営会員の一員として参画しており、マツダデジタルイノベーション(MDI)を通して培ってきたバーチャル・シミュレーションや独自のMBDに関する知見を活かし日本の自動車産業全体の国際競争力を高めるための活動に貢献しています。

【2024年度実績】

- JAMBEへの参加企業数:187社/団体(2025年3月末時点)

※1 ドイツに本拠を置く、国際標準化団体。欧米日の自動車会社を中心に航空会社、ソフトウエア会社など185社が加盟しており、CADやMBDに関する国際ルールの整備と普及活動を行っている。

※2 フランスに本部を置くDX推進研究機関

※3 Japan Automotive Model-Based Engineering center

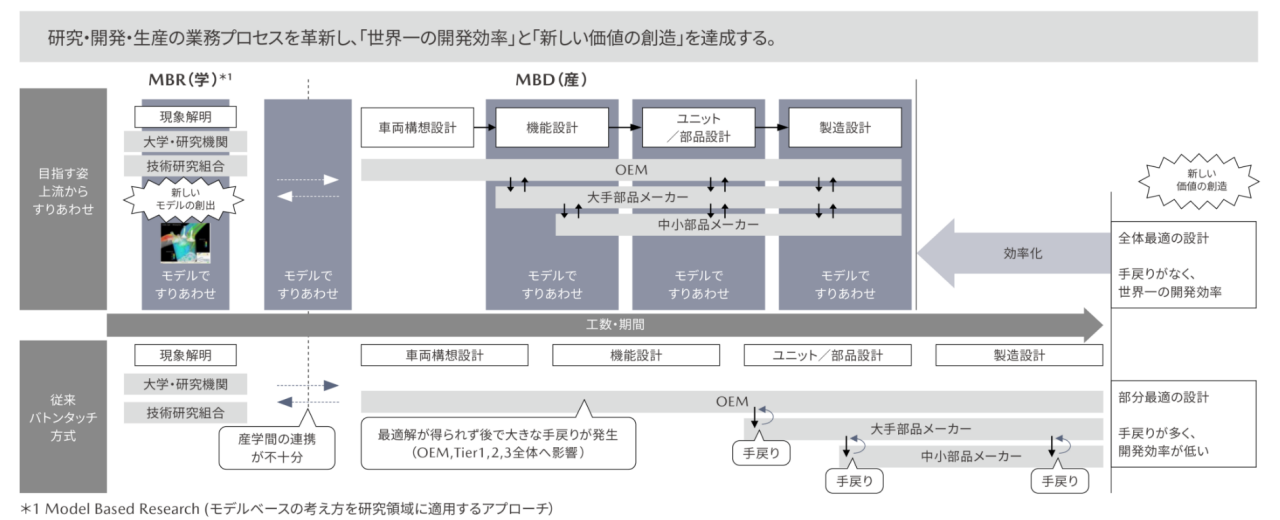

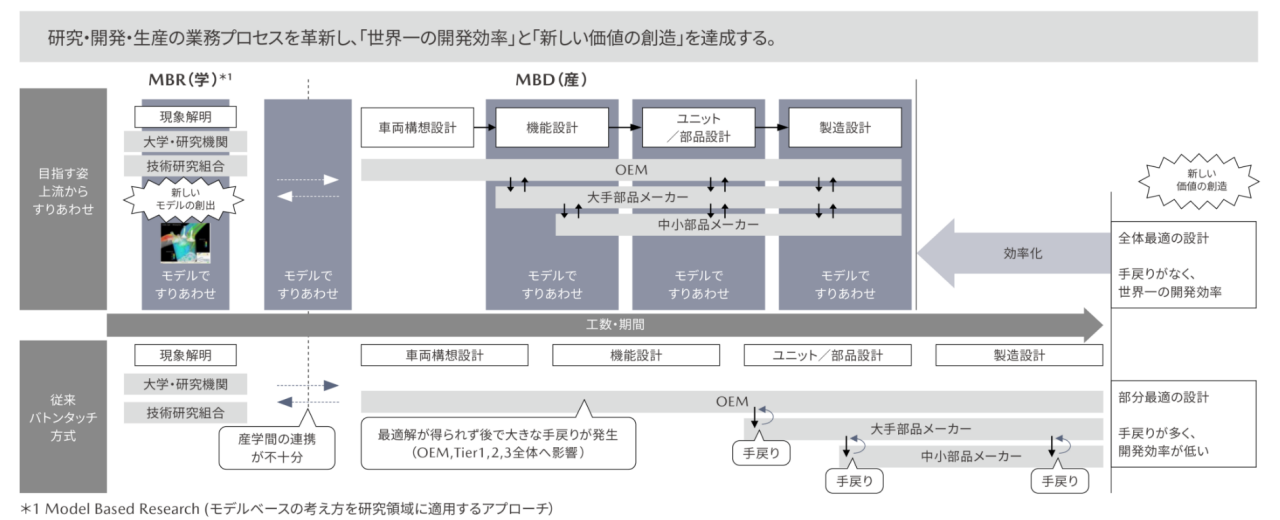

SURIAWASE2.0

「SURIAWASE2.0」は、経済産業省が自動車産業の国際競争力をより高めるため、2015年11月に設置した「自動車産業におけるモデル利用のあり方に関する研究会」で策定された構想です。日本のサプライチェーン全体で、企業間のすりあわせ開発を、実機を用いずバーチャル・シミュレーションで行う手法(MBD)により高度化を進めることを目指します。

目指す姿:SURIAWASE2.0が実現した状態

研究・開発・生産の業務プロセスを革新し、「世界一の開発効率」と「新しい価値の創造」を達成する。

「MBD推進センターのご紹介」2022年10月版参照

産学官連携による微細藻類の研究

マツダは、次世代バイオ燃料の大量生産を見据え、食用油の原料となる植物資源よりも油脂生産効率が高い微細藻類の大量培養に注目し、産学官連携による微細藻類の大量培養に関する研究を進めています。

- 2017年:広島大学大学院がマツダとの共同研究講座「次世代自動車技術共同研究講座 藻類エネルギー創成研究室」を開設。

- 2020年:一般社団法人日本微細藻類技術協会に入会

- 2021年~:国立研究開発法人科学技術振興機構が推進する「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)」の支援を得て、広島大学や東京工業大学と共に、ゲノム編集技術などを用いた藻類高性能化研究を継続

- 2022年:NEDOのグリーンイノベーション基金にも採択されたコンソーシアム「MATSURI」に入会

【関連情報(サステナビリティサイト)】

内燃機関の燃焼技術および排出ガス浄化技術の基礎・応用研究

日本の自動車業界における産学官連携を推進する共同研究組織「自動車用内燃機関技術研究組合(AICE※)」に参加しています。現在、2050年カーボンニュートラルを目指した研究シナリオを構築し、政府のグリーンイノベーション基金の助成も得ながら、研究事業を進めています。マツダはAICEへの参加を通じて、マルチソリューションの一環として、カーボンニュートラル燃料の使用を視野に入れた内燃機関搭載車両によるカーボンニュートラルとゼロエミッションの実現に向け、自動車メーカー各社および大学と有効に連携しながら、共通の技術課題の解決に取り組んでいます。

※The Research association of Automotive Internal Combustion Engines の略。AICEは、自動車メーカー各社で共通の課題について、自動車メーカーおよび大学・研究機関で基礎・応用研究を実施し、その成果を活用して各企業での開発を加速することを目的として2014年4月に経済産業省から認可された技術研究組合として設立

産学連携

大学などの教育機関・研究機関と連携し、最先端の研究・開発を効率的に進めることができる体制を整えています。

世界最先端の国家プロジェクトの受託や研究機関との共同研究

社外の世界最先端の国家プロジェクトの受託や研究機関との共同研究を行い、自動車業界が直面する社会課題の解決に取り組んでいます。

| 関係官庁・機関 | プロジェクト名 |

|---|---|

| 経済産業省/(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構/グリーンイノベーション基金事業統括室 | グリーンイノベーション基金/次世代蓄電池・次世代モーターの開発 (外部リンク) |

| 経済産業省/(国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構/省エネルギー部 | 脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進プログラム (外部リンク) |

| 内閣府/地方創成推進事務局 | 地方大学・地域産業創成交付金/ひろしまものづくりデジタルイノベーション創出プログラム (外部リンク) |

大学との連携

さまざまな分野で大学との連携を強化し、より高い視点・広い視野で課題を解決し、社会に貢献していくことを目指しています。

| 大学名 | 提携内容 |

|---|---|

| 広島大学 |

|

|

|

|

|

| 広島市立大学 |

|

| 九州大学 |

|

|

|

| 近畿大学 |

|

| 兵庫県立大学 |

|

| 東京工業大学 |

|

|

|

| 東京大学 |

|

| 弘前大学 |

|