マツダは、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードの趣旨を尊重し、株主をはじめお客さま、お取引先さま、地域社会、従業員などのステークホルダーと良好な関係を構築しつつ、 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行います。これにより、マツダの持続的成長および中長期的な企業価値の向上を目指し、コーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組んでいます。

コーポレートガバナンス

基本的な考え方

各詳細情報

有価証券報告書 第159期 コーポレート・ガバナンスの状況等(P40-68)

体制

コーポレートガバナンス体制

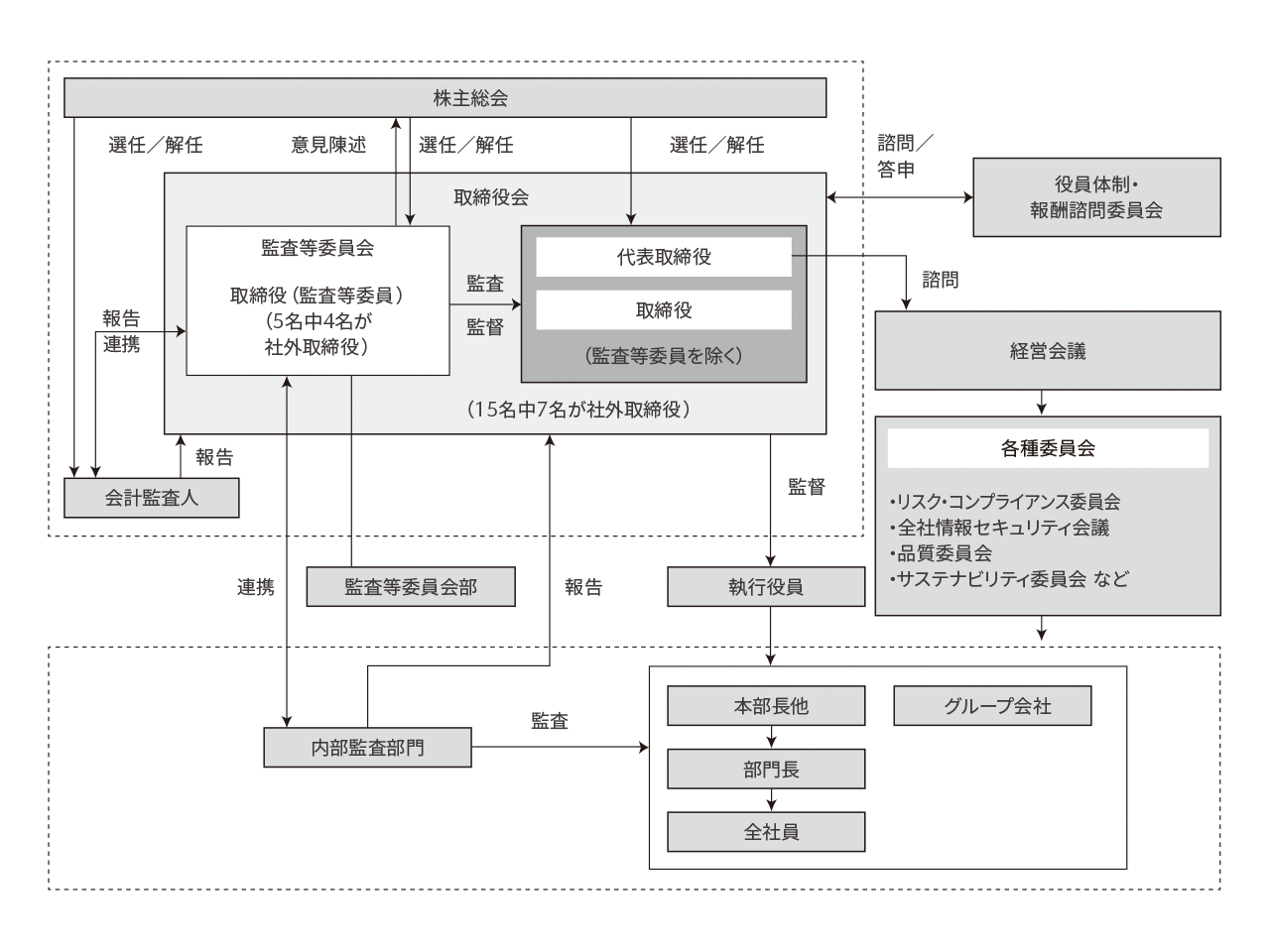

マツダを取り巻く事業環境が急速に変化する中、経営に関する意思決定のさらなる迅速化、取締役会における経営戦略などの議論の一層の充実と監督機能の強化を実現するため、監査等委員会設置会社を採用しています。また、株主総会、取締役会、監査等委員会等の法定の機関に加え、役員の指名・選任プロセスおよび報酬の決定プロセスの透明度を高めるため、取締役会の諮問機関として、「役員体制・報酬諮問委員会」を設置しています。

取締役会

取締役会は、経営の基本方針、戦略などの重要な業務執行を審議・決定するとともに、個々の取締役の職務執行の監督を行っています。なお、迅速・機動的な意思決定を可能とするため、定款において、重要な業務執行の決定の相当部分を経営陣に委任しており、これらの事項については、職務権限規程に基づいて権限が委任された社長以下の執行役員等が決定します。取締役会は15名で構成され、うち7名は独立性の高い社外取締役です。取締役会は原則1カ月に1回開催されています。

【2024年度における主な検討内容】

- 2030年に向けた電動化戦略と市場戦略

- 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の進捗

- サステナビリティを巡る課題への取り組み、人権デュー・ディリジェンス活動の進捗

- 内部統制やリスク管理体制の運用状況(型式指定申請における不正事案の再発防止、サイバーセキュリティリスクに対する対応等)

監査等委員会

監査等委員会は、取締役会における議決権の行使および株主総会における取締役(監査等委員である取締役を除く)の人事、報酬に関する意見陳述権の行使などを通じて、取締役会の意思決定過程および取締役の業務執行状況の監査・監督を行っています。監査等委員会は5名で構成され、うち4名は独立性の高い社外取締役です。また、監査等委員会による監査を円滑に行うため、常勤の監査等委員が1名います。

【2024年度における主な検討内容】

- 監査方針、重点施策、監査計画、業務分担、監査活動が有効に機能するための監査の方法

- 社外取締役への情報提供の機会と内容の充実に努め、多角的、外部視点に基づいた社外取締役の意見を監査へ反映する仕組み・手段の強化

- 取締役(監査等委員である取締役を除く)・執行役員・主要部門長・関係会社経営者などの職務執行状況(経営戦略事項の策定・進捗状況を含む)の確認方法と強化

- 組織監査としての内部監査部門・会計監査人との連携の在り方

- 会計監査人による四半期レビューや会計監査人報告を踏まえた会計監査人による監査の相当性評価、会計監査人の選解任および会計監査人の報酬の妥当性評価

会計監査人

会計監査は、有限責任あずさ監査法人が担当しています。会計監査業務を執行した公認会計士は、俵洋志、吉田幸司、金原和美であり、補助者は公認会計士16名、その他36名(うち公認会計士試験合格者4名を含む)です。

執行役員

執行役員制度を導入しており、執行と経営の分離により、 監督機関としての取締役会の実効性向上を図るとともに、取締役会の審議の充実と執行役員レベルへの権限委譲などによる意思決定の迅速化を図るなど、経営効率の一層の向上に努めています。

役員体制・報酬諮問委員会

役員体制・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、代表取締役3名および社外取締役7名で構成し、代表取締役会長が委員長を務めています。同委員会は、役員の構成、候補者の育成・選定の方針、マツダの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する報酬支給の方針および方針に基づく報酬体系、プロセスなどについて審議した上で、その結果を取締役会へ答申しています。

【2024年度における主な検討内容】

- 取締役および執行役員の構成についての妥当性(経営方針の達成に向けて必要な多様性やスキルを確保していることの確認等)(2025年4月1日付および同年6月25日付役員異動)

- 取締役および執行役員の報酬などについての妥当性(取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬水準が個人別の報酬等の内容についての決定方針に沿うことの確認、規模・業種がマツダに類似するベンチマーク企業群の報酬水準との比較など)

- 譲渡制限付株式報酬及び業績連動型譲渡制限付株式報酬の基準額、業績指標・目標値等の妥当性

各監査担当の連携状況など

監査等委員会は、会計監査人と定期的な会合をもち、会計監査人の監査計画、監査上の課題、監査結果などを聴取するとともに、監査等委員会からも監査計画、監査の状況・結果など必要な情報を提供し、双方向での情報交換を行うことで、緊密な連携の強化に努めています。また、実地棚卸の立会、有価証券の実査などの一部について、会計監査人と共同での監査も実施しています。さらに、監査等委員会、会計監査人および内部監査部門の三者間や、内部監査部門、内部統制および財務統制推進部門と定期的に会合を行っています。監査等委員会は、内部監査部門からマツダおよびグループ会社を対象とした内部監査の計画・結果について報告を受けています。これに加え、内部統制および財務統制推進部門からも、マツダやグループ会社を対象とした内部統制および財務統制強化のための推進活動に関する計画とその進捗状況について報告を受けています。また、監査活動の過程で入手した情報の提供、あるいは監査等委員会の視点からの要望を伝えるなど双方向の情報交換を行っています。

取締役会

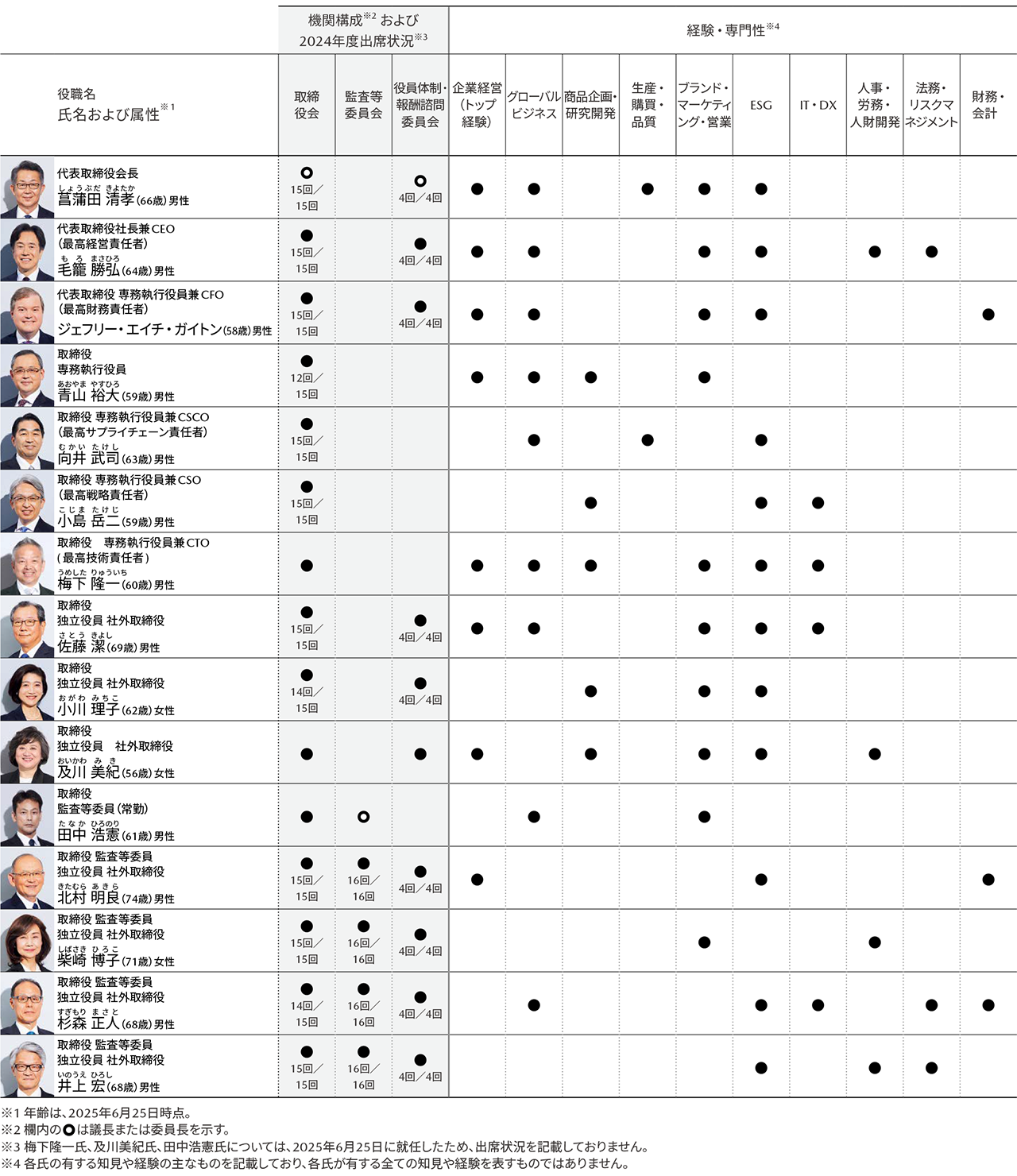

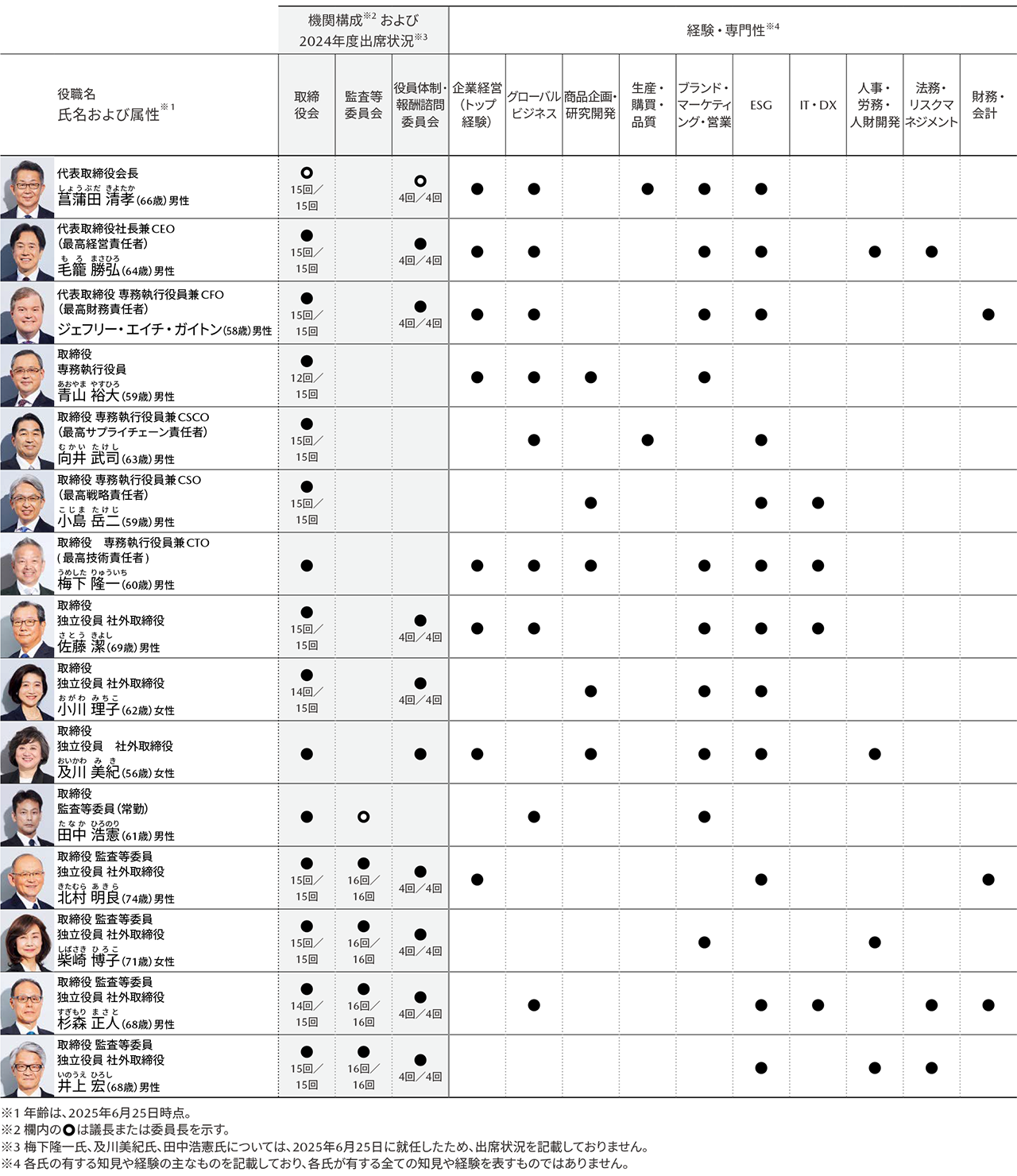

取締役会のスキル・マトリックス

事業環境が急速に変化する中、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて取締役会の役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力のバランスが取れ、かつ多様性のある取締役会の構成が必要と考えています。

各機関構成 (2025年6月26日時点)

| 取締役会(監査等役員を含む) | 人数 | 15名(社内8名、社外7名)うち、女性3名、外国籍1名 |

|---|---|---|

| 社外取締役比率 | 46.7% | |

| 女性取締役比率 | 20.0% | |

| 監査等委員会 | 人数 | 5名(社内1名、社外4名)うち、女性1名 |

| 役員体制・報酬 諮問委員会 | 人数 | 10名(社内3名、社外7名)うち、女性3名、外国籍1名 |

| 社外取締役比率 | 70.0% |

社外取締役

マツダでは、取締役会による監督機能の一層の強化および経営の透明性の更なる向上を図るため、独立した立場の社外取締役を選任しています。社外取締役が、「社外役員の独立性判断基準」を満たす場合に、マツダに対して独立性を有していると判断します。

社外取締役のサポート体制

社外取締役に取締役会において活発に意見を述べ、十分に意思決定に参画いただけるよう、必要に応じて、取締役会の前に上程案件について説明するとともに、執行役員へのヒアリングを設定、社内外の拠点の視察、社内外のイベントへの参加の機会を提供するなどしています。

また、取締役監査等委員(常勤)は、社内の重要会議への出席や日々の監査活動を通じて得た情報およびこれらに基づく所見などを社外取締役に提供するとともに、関連部門が一体となり、社外取締役の意見を踏まえた情報提供と支援を行っています。

取締役会の実効性の分析・評価

取締役会の実効性の現状を確認し、更なる実効性向上に向けた継続的な取り組みを進めるため、毎年、取締役会の実効性についての分析・評価を実施しております。

【2024年度の取締役会の実効性に係る評価の実施方法および結果の概要】

(1)実施方法

- 調査方法:アンケート形式の調査票による回答(4段階評価及び自由記述)

- 調査項目:取締役会の構成、審議項目・タイミング・時間、資料・説明、社外取締役への支援、審議の状況、モニタリング・内部統制、その他

評価プロセス

① 全取締役からアンケート回答(自己評価)

② アンケート結果の集計・取りまとめ

③ 調査結果に基づく課題抽出・実効的な改善策検討のためのディスカッション

④ 取締役会において改善策の審議・決定

(2)評価結果

総評

取締役会は、各取締役が経営に関わる重要事項の決定に適切に関与するとともに、社外取締役は、議案の事前説明、その他サポートにより、マツダの状況を把握したうえで、独立した立場から活発に意見を述べており、業務執行に対する監督機能が確保されていることを確認しました。

また、定款に基づき、取締役会の権限が適切な範囲で代表取締役に委任されたことにより意思決定の迅速化がなされるとともに、審議時間を確保することにより、議論の充実に繋がっていることを確認しました。

検討ポイント・施策

前回(2023年度の取締役会の実効性に係る評価)の検討ポイントに係る取り組み状況

前回の検討ポイント 取り組んだ施策の概要 中長期的な戦略に係る議論の更なる深化 - 電動化により各市場の事業環境が大きく変化する中、市場戦略について取締役会での報告及び議論を行った。

- オフサイトミーティングを開催し、経営課題に加え、戦略やその進捗について、社外取締役との認識合わせと意見交換を行った。

強化すべき重点テーマについての継続的な議論 - 議論を強化すべき重点テーマ(販売戦略、サステナビリティ、サイバーセキュリティ等)について取締役間で認識合わせを行い、これらの重点テーマについて取締役会での報告と議論を行った。

更なる議論の質向上のための取り組み - 議論のポイントが明確で簡潔にまとまった資料の作成等について取締役間で認識合わせを実施。

- 社外取締役に対する議案の事前説明、その他情報共有等を継続的に実施。

今回(2024年度の取締役会の実効性に係る評価)の検討ポイントと今後の施策

評価の結果、2024年度の施策による改善を確認したものの、以下の施策による更なる強化が必要であることを確認しました。

今回の検討ポイント 今後の施策の概要 中長期的な戦略に係る議論の更なる深化 - 市場戦略・商品戦略の取締役会への上程・定期報告に加え、オフサイトミーティングなどを活用し、経営課題と戦略やその進捗について、より計画的かつ丁寧に、社外取締役との意見交換を行う。

強化すべき重点テーマについての継続的な議論 - 2024年度の報告内容を踏まえ、重点テーマについての報告の在り方などについて、取締役間で認識合わせを行い、年間の上程計画に織り込む。

更なる議論の質向上のための取り組み - 議論のポイントが明確で簡潔にまとまった資料を使用し、要点を押さえた説明を徹底する。

- 職務執行状況の報告の在り方などについて、取締役間で認識合わせを実施。

- 社外取締役に対する議案の事前説明、その他情報共有等を継続的に実施。

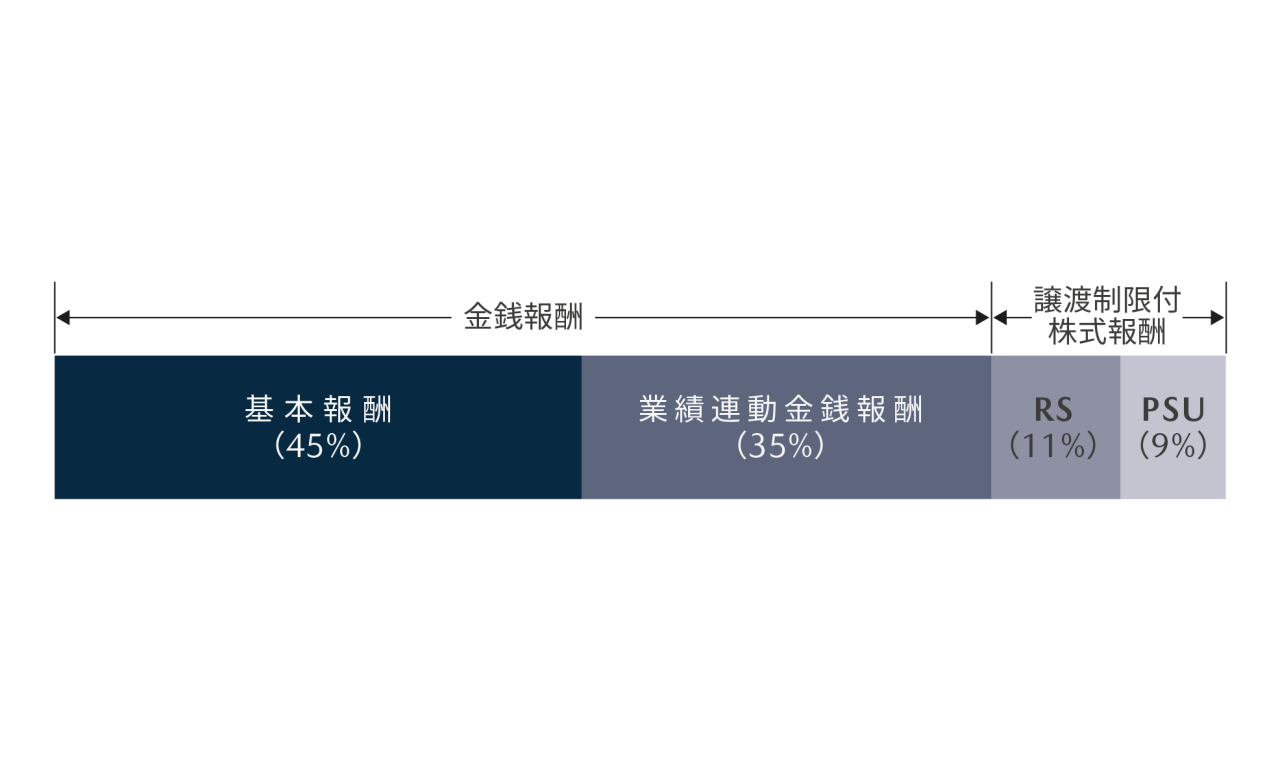

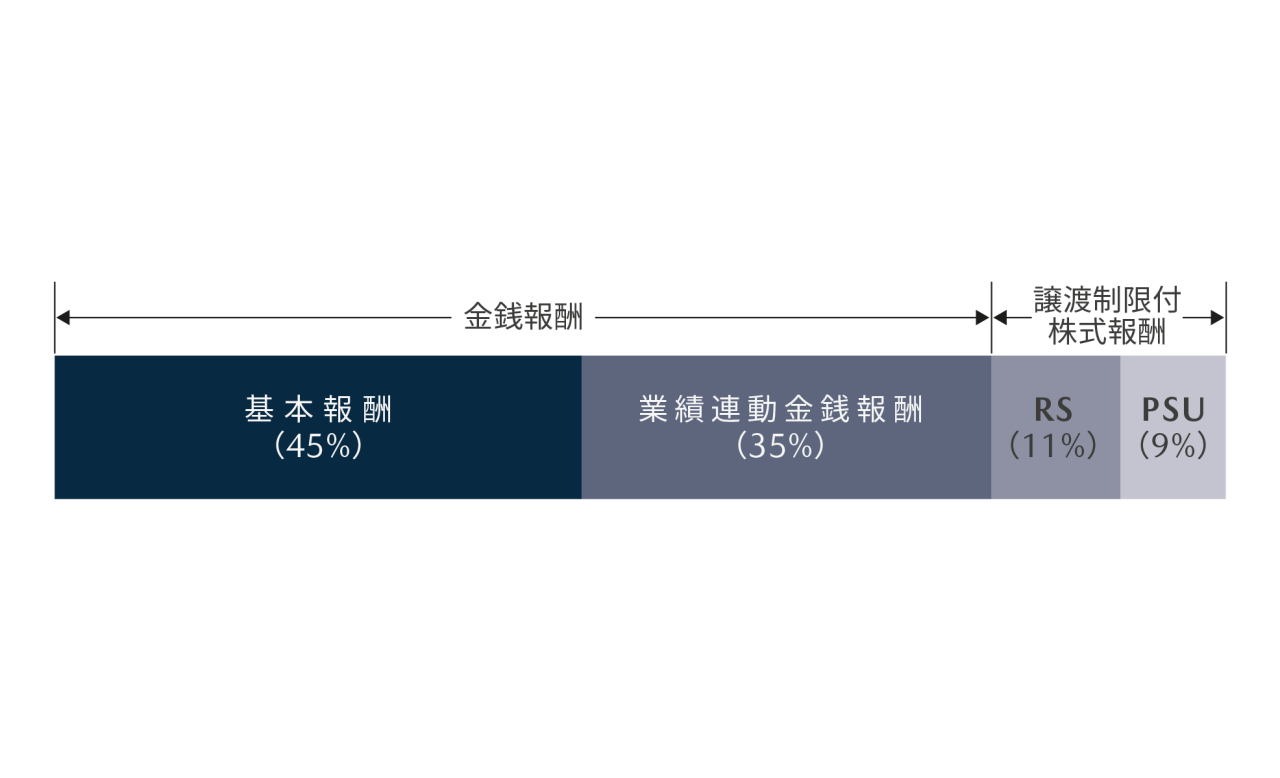

役員の報酬

マツダの取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)、執行役員およびフェローを対象に、より一層、株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、中長期的な企業価値向上に対する貢献意欲を高めることを目的として、2024年6月に役員報酬制度を見直しました。報酬については、基本報酬、業績連動金銭報酬、譲渡制限付株式報酬※で構成しており、これらの報酬の割合は、中期経営計画を達成し、かつPSUの業績指標をすべて達成した場合に、おおむね以下のとおりとなるよう設定しています。

監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることを考慮し、固定額の基本報酬のみとしています。

※ 業績に連動しない譲渡制限付株式(RS:Restricted Stock)と業績に連動する業績連動型譲渡制限付株式(PSU:Performance Share Unit)から成る

役員の報酬割合のイメージ

| 報酬の種類 | 説明 | 業績指標 |

|---|---|---|

| 基本報酬 | 取締役の役位、職責に応じた固定額を支給。 | ― |

| 業績連動金銭報酬 | 業績指標についての期初の業績見通しにおける公表値と、その達成度に応じた報酬額(役位、職位に応じて設定)を支給。また、個人毎に期初に設定した目標の達成状況が反映される個人成績給を支給。 | ■連結売上高 ■親会社株主に帰属する当期純利益 |

| 譲渡制限付株式報(RS) | 役位、職責に応じた基準額を設定し、当該基準額に相当する数の株式を交付。 | ― |

| 業績連動型譲渡制限付株式報酬(PSU) | 役位、職責に応じた基準額に相当する数のユニット(1ユニット=1株換算)を付与し、業績評価期間(1事業年度)後、業績指標毎の目標達成の成否に基づき、ユニット数に応じて算定した数の株式を交付。 | ■自己資本利益率(ROE) ■従業員エンゲージメント※ ■顧客志向※ ■温室効果ガス排出量削減 |

※ 従業員意識調査のうち、従業員エンゲージメント、顧客志向に係る設問の肯定回答率

2024年度の役員報酬額

有価証券報告書 第159期(P64)

政策保有株式

(1) 政策保有に関する方針

政策保有については、事業戦略、取引の維持・強化等の事業活動における必要性および保有に伴う便益やリスクと資本コストの比較などを総合的に勘案し、中長期的な企業価値向上につながると認められる場合に、株式を保有し、保有意義が希薄と判断した株式は、当該企業の状況を勘案した上で売却を進めるなど縮減を図ることとしています。

(2) 取締役会での検証の内容

毎年、取締役会において、政策保有株式について個別に上記方針に沿って保有の適否を検証することとしています。2024年度の検証の結果、保有の合理性を確認しました。

(3) 議決権行使に関する基本方針

政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、マツダおよび政策保有先の中長期的な企業価値向上に資するものかどうか等を総合的に評価し、議案への賛否を判断します。

グループガバナンス

マツダグループ全体の事業発展と継続的・安定的な成長、および適切なガバナンスを実現するため、「関係会社管理規程」を制定し、グループ各社へ展開しています。各グループ会社は、各国・地域の法制度を遵守するとともに、この規程に基づいて、コーポレートガバナンス体制の整備や、マツダとの連携強化を図っています。

国内グループ会社

国内グループ会社では、監査役を設置し、経営に関する職務執行を監査しています。さらに、マツダの取締役監査等委員や日本の会社法で定義されている大会社の常勤監査役をメンバーとする「グループ監査役連絡会」を開催しています。また、マツダの内部監査部門などがグループ会社の監査役を兼務することにより、各社のガバナンス体制の強化とマツダとの連携強化を図っています。

海外グループ会社

海外グループ会社の多くは、現地各社およびマツダの役員や内部監査部門、関係部門などが参加する監査委員会を開催しています。監査委員会は、内部統制に関して情報収集・意見交換を行う目的で独自に設置・運営しており、グループ会社の内部統制の強化を図っています。また、監査委員会を開催していないその他の海外グループ会社に対しても、必要に応じて指導・支援を実施し、内部統制に関する取り組みの充実を図っています。

内部監査

内部監査の実施

経営の健全化・効率化を目的とし、グループ会社の内部監査部門と連携して内部監査を行っています。内部監査においては、「マツダグループ内部監査基本規程」を制定し、内部監査の役割や使命、組織的な位置づけ、活動範囲などの共通の基本事項を規定しています。この規定に基づき、マツダの内部監査部門が主導し、国内外のグループ会社の内部監査部門との定例会議や教育を実施しています。さらに、グループ会社の内部監査計画の承認や監査報告の受領、改善状況のフォローアップなどを通じて、監査方針の策定や監査情報の集約を行っています。また、グループ会社の内部監査部門を強化するため、マツダの内部監査部門がグループ会社の内部監査部門の機能評価や活動支援も行っています。マツダの内部監査部門には公認内部監査人(CIA)や公認情報システム監査人(CISA)などの有資格者が在籍しており、今後も監査スキルの向上のため、資格取得の奨励、社外研修への参加、勉強会の開催などに取り組んでいきます。

グループ会社の内部監査体制

グループ会社で内部監査部門を有する会社は、各社の内部監査部門が独自、またはマツダの内部監査部門と共同で監査を実施しています。一方、グループ会社で内部監査部門を持たない会社には、マツダの内部監査部門が監査を実施しています。また、マツダの内部監査部門がグループ会社に対して、年次監査計画や監査結果への助言、監査に関する情報提供などの支援を行い、グループ会社の内部監査部門が実施する監査の品質確保を図っています。

システム監査の実施

マツダでは、マツダの内部監査部門および海外グループ会社の内部監査部門が、財務報告に係るIT全般統制の評価、および個別の業務やシステムにおけるITセキュリティなどに関わる監査を行い、ITリスクの軽減に努めています。

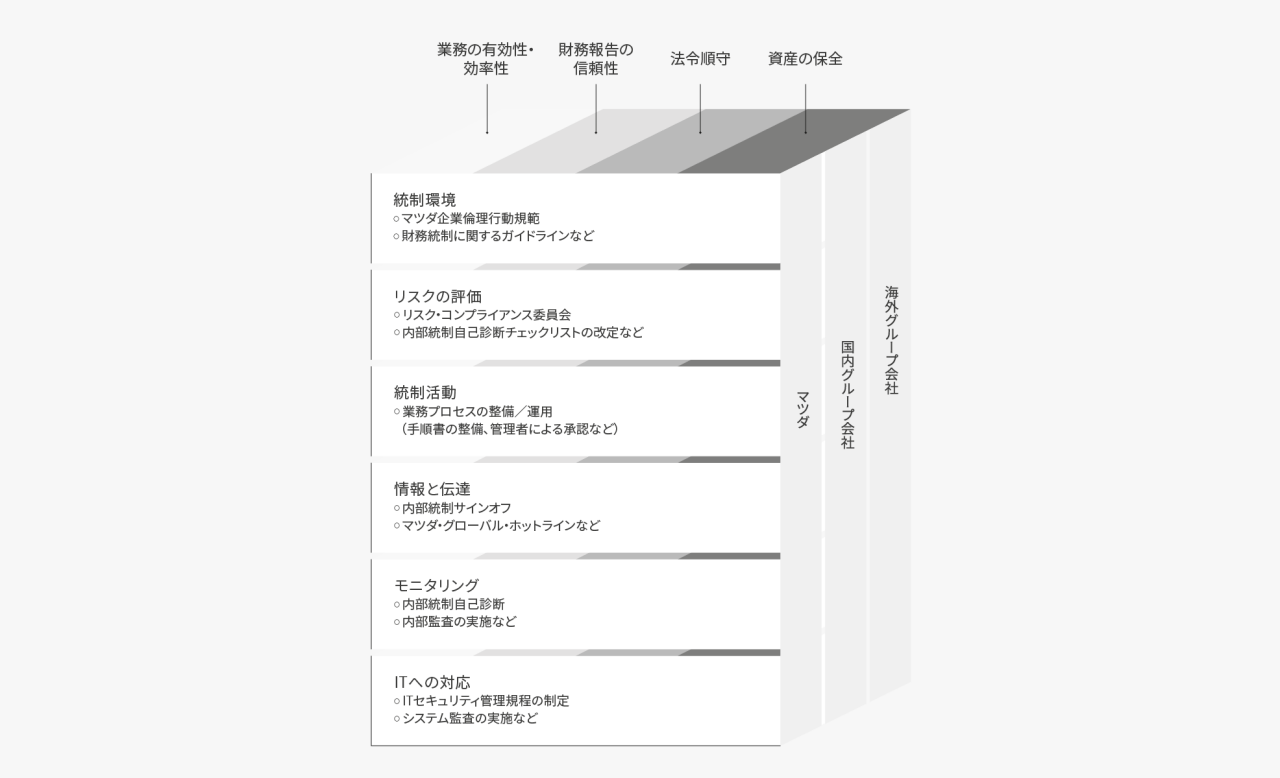

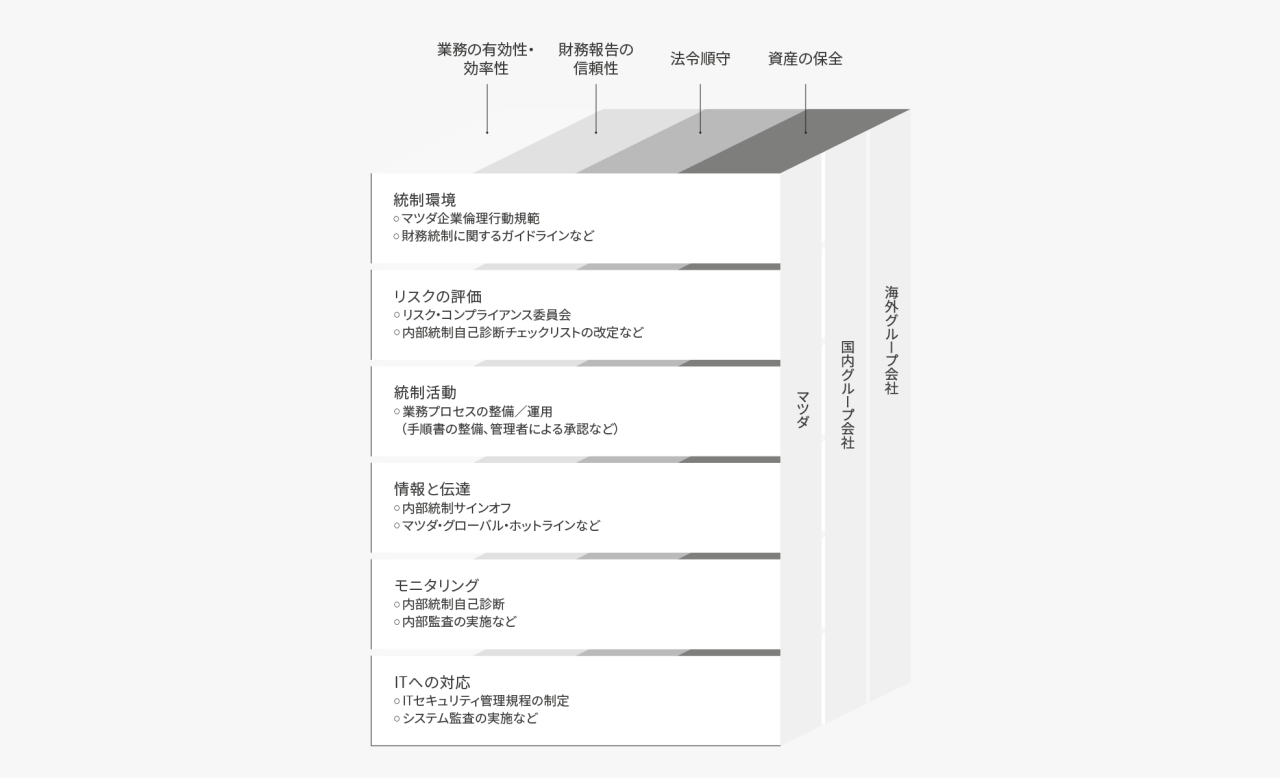

内部統制

マツダにおいては、従業員の行動指針を示す「マツダ企業倫理行動規範」や財務統制に関するガイドラインなどを定めています。また、内部統制システムの整備・運用については、監査等委員会が監査を行っています。これを踏まえ、各部門は、規程・要領・手順書などを整備し、内部統制の構築を推進しています。マツダグループでは、関係会社管理規程に基づいて、マツダの関係部門が教育や体制整備のためのサポートを行い、グループ全体の内部統制の構築を連携して推進しています。

マツダの内部統制

内部統制自己診断

内部統制に関する意識の浸透を目的として、1998年から内部統制自己診断を開始しました。現在ではマツダおよび国内外のほぼ全てのグループ会社でこの活動を実施しています。この診断は、内部監査部門や監査法人などの第三者ではなく、プロセス・仕組みを実際に整備・運用している各業務の管理者や担当者がチェックリストを用いて自ら評価を行う方式です。この活動を通じて、各部門・グループ会社が主体的に統制上の不備の把握や是正活動を行っています。なお、チェックリストはマツダの関係部門が確認し、必要な改定を行うとともに、新たに確認したリスクをチェックリストに反映させることで、診断の有効性と適切性を維持しています。

内部統制サインオフの実施

各部門・グループ会社のトップマネジメントが監査や自己診断を通じて、自組織の内部統制の状況と課題を確認していることを表明するサインオフの仕組みを2006年度より導入しています。また、2009年度からは、不備項目の早期把握を目的とし、四半期ごとにマツダの内部監査部門へ報告する「四半期報告制度」を取り入れています。報告された不備に対しては、改善期限と責任者を設定し、迅速な是正措置を行っています。