サステナビリティ基本方針のもと、日々の事業活動を通じてサステナビリティ取り組みを推進します。

サステナビリティの考え方・体制

サステナビリティ基本方針

企業理念に基づき、私たちマツダグループは、すべてのステークホルダーの要望や期待に誠実に応えるよう努力しながら、グローバルな事業活動を通じて企業としての持続的な成長を目指すとともに、自社の強みを生かしてさまざまな社会課題の解決に向け取り組むことにより社会の持続可能な発展に貢献していきます。

地球

環境保全の取り組みにより、地球温暖化防止・循環型社会の実現を目指し、豊かで美しい地球と永続的に共存できる未来を築いていきます。

人

多様な才能や価値観を尊重し合い、 共に働く一人ひとりが自分らしくいきいきと活躍し、存分に持てる力を発揮することにより、「走る歓び」を感じる商品・サービスなどのイノベーションを生み出し、人々に心の充足を提供し、心を健康にします。

社会

すべての人がそれぞれの地域で安全・安心・自由に移動できるクルマと社会を実現し、心豊かな生活の創造と地域社会の持続的発展に貢献します。

マネジメント

すべてのステークホルダーと良好な関係を構築しつつ、コンプライアンスの確保に努め、公正・透明かつ迅速・果断な意思決定を行うことにより、コーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組みます。

(2021年12月制定)

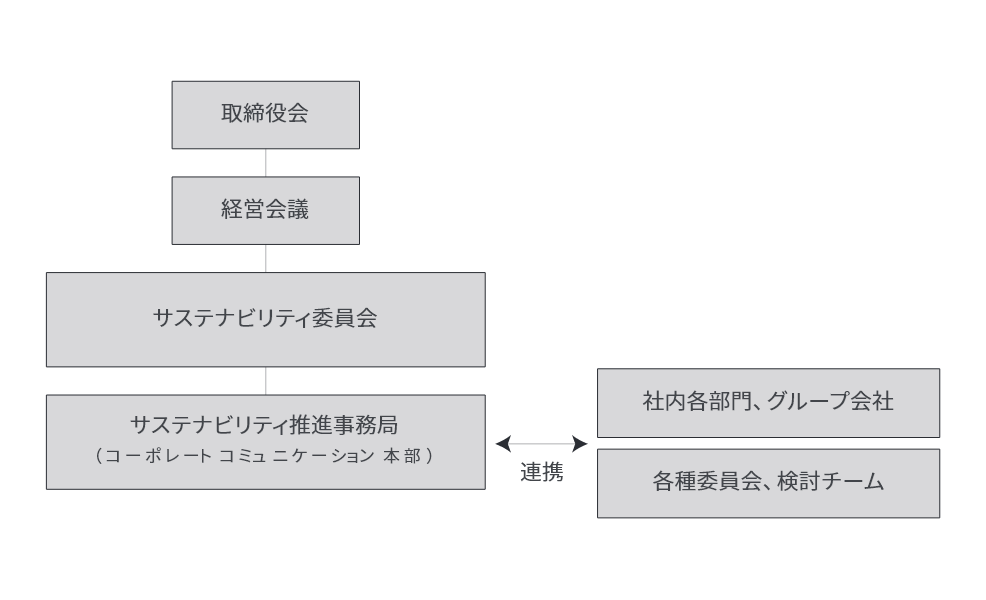

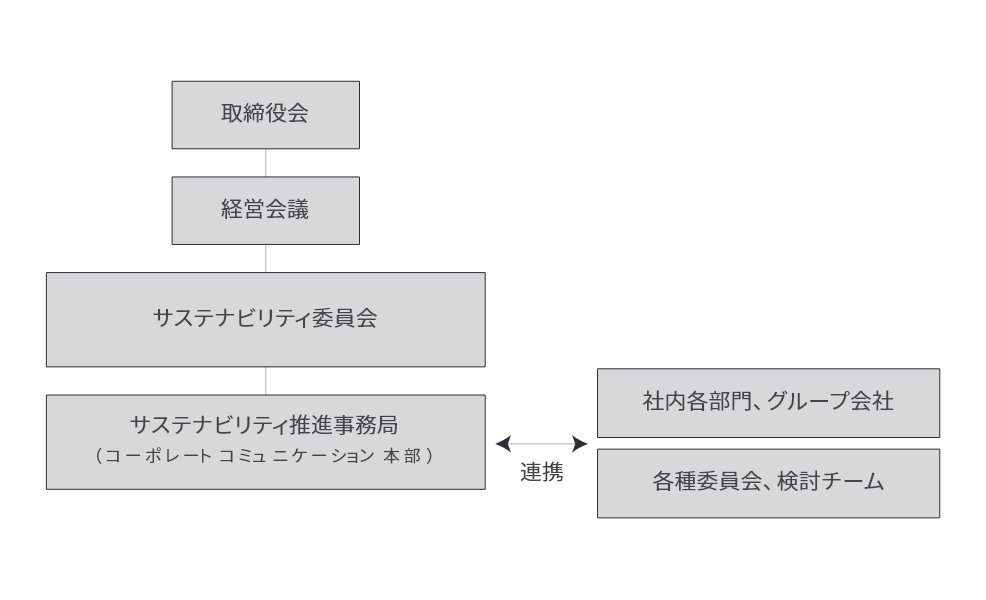

サステナビリティ推進体制

マツダでは2015年度から取締役会でサステナビリティに関する課題の討議を行ってきましたが、昨今のESGに対する関心の高まりを受け、より実効性のある推進体制の構築が必要と考え、2024年度に全社推進体制の見直しを実施しました。この見直しに伴い、「CSR経営戦略委員会」を「サステナビリティ委員会」に改称・再編し、同委員会の下に、将来の課題について討議する「未来部会」と喫緊の課題について対応する「課題対応部会」を設置しました。この体制のもと、短期および中長期の課題に適切に対応するとともに、課題解決に向け、より実効性のあるプロセスの構築と体制の整備を行っています。また、サステナビリティ委員会で策定された取り組み方針やガイドラインを踏まえ、グループ会社・社内各部門・各種委員会が連携しながら業務を推進しています。

サステナビリティ委員会

グローバルでの社会環境の変化を踏まえ、マツダの短期および中長期の視点から、サステナビリティ取り組みの方向性について討議しています。

- 委員長:サステナビリティ担当役員

- 開催:定期的

- メンバー:経営会議メンバー

※開催頻度・招集メンバーは、討議する議題により異なる

討議内容に応じて、以下2つの部会を設置しています。

- 未来部会:マツダが持続可能な企業であり続けるために、中長期の視点で会社に起こりうるリスクや機会を考察し、マツダグループ全体のサステナビリティ取り組みの方向性を討議

- 課題対応部会:社会からの要請や国際的なサステナビリティ関連法規制を踏まえ、喫緊のサステナビリティ課題へのマツダの対応方針を討議

「未来部会」での討議

2025年2月より社内のさまざまな領域の若手幹部社員を中心とした15名が参加し、多様な視点から討議を行っています。2040年の社会を見据え、将来起こりうるシナリオとマツダグループにとってのリスクと機会を想定した上で、目指すべきサステナビリティ取り組みの方向性を描いています。これらの討議結果は、提言として経営層へ報告されます。

毛籠CEOと未来部会の参加メンバー

サステナビリティ推進体制図

サステナビリティ推進体制の遷移と主な取り組み

| 2004年度 |

|

|---|---|

| 2007年度 |

|

| 2008年度 |

|

| 2009年度 |

|

| 2012年度 |

|

| 2013年度 |

|

| 2014~2015年度 |

|

| 2016年度 |

|

| 2017~2020年度 |

|

| 2021年度 |

|

| 2022年度 |

|

| 2023年度 |

|

| 2024年度 |

|

バリューチェーン全体でのサステナビリティ推進

マツダは、お取引先さまや販売会社などと連携し、バリューチェーン全体を通じてサステナビリティ取り組み推進体制を構築しています。国際ルールや各国・各地域の法令順守のみならず、現地の歴史、文化、慣習などを併せて尊重した取り組みができるよう、関係するステークホルダーとの対話を重視しています。