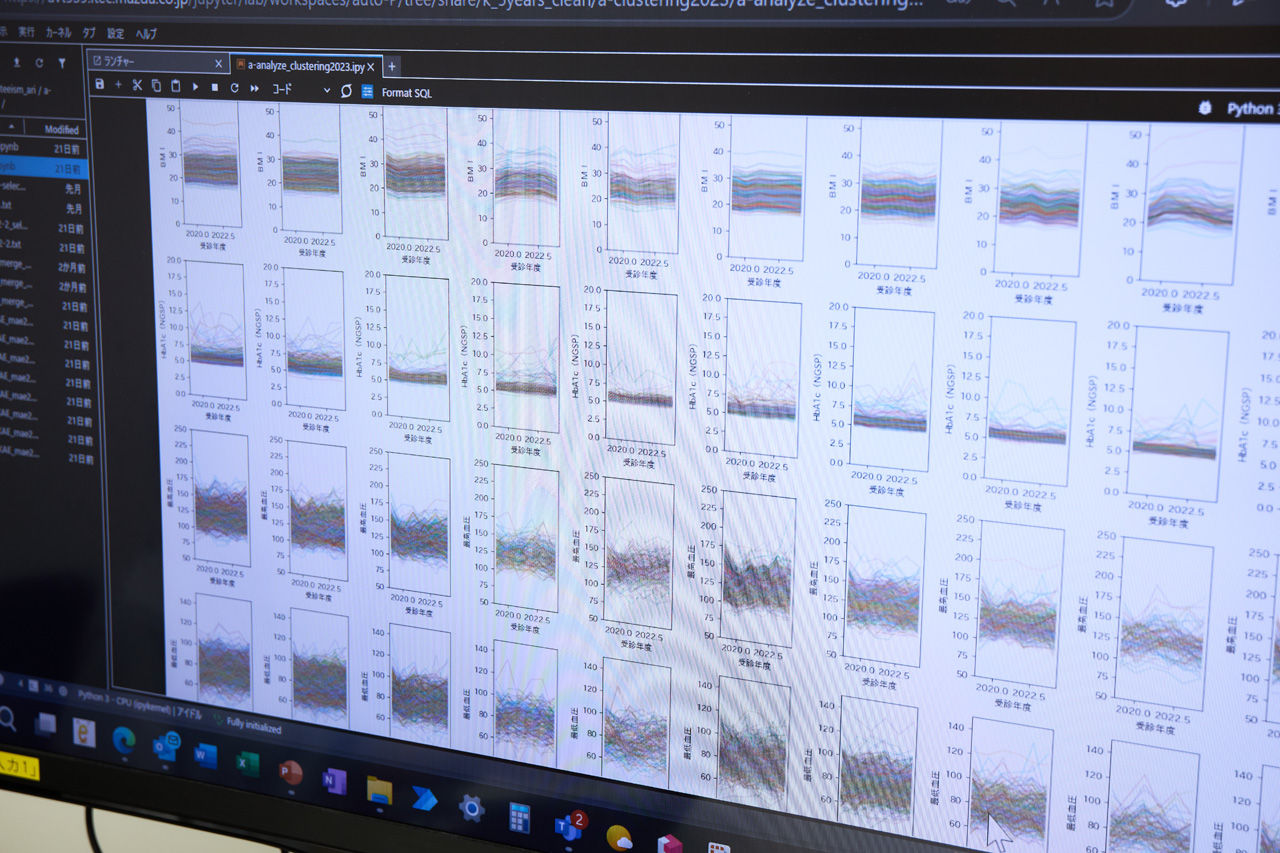

会社の健康推進部門ということで、私たちの手元には社員24,000人の健診データや問診、ストレスチェックの結果があります。中には、年に2回健診を受ける方もいらっしゃいますので、データ数としては単年で3万件を超えるんです。十分なデータが蓄積されてはいるものの、分析手段がエクセルしかなかったので「ここ数年、肥満気味の人が増えている」というような大きな傾向を知ることはできてもそれ以上の分析まで至らず、「課題は本当にこれで合っている?」「正しい施策だろうか?」と、常に自問自答をしていました。

そんなとき、全社DXの統括者からお声掛けいただいたんです。「健康推進センターには、データがたくさんあるでしょう?それらを分析して社員の健康・ウェルビーイングへ繋げるために、AIを活用してみない?」って。驚きました。え、なんで私たちの悩みを知っているんですか?と。

それから、AIを活用すればこんな風に健康リスクが予測できると聞いて「ぜひ、お願いします!」とお返事しました。てっきり、IT本部の方がやってくれるものだと思っていましたから、これはラッキー!って乗っかったんです。でも、ふたを開けてみたら「それは自分たちでやるんだよ」と言われまして。「あ、自分たちでやるんだ」と思いましたね。怒涛の日々のはじまりです。

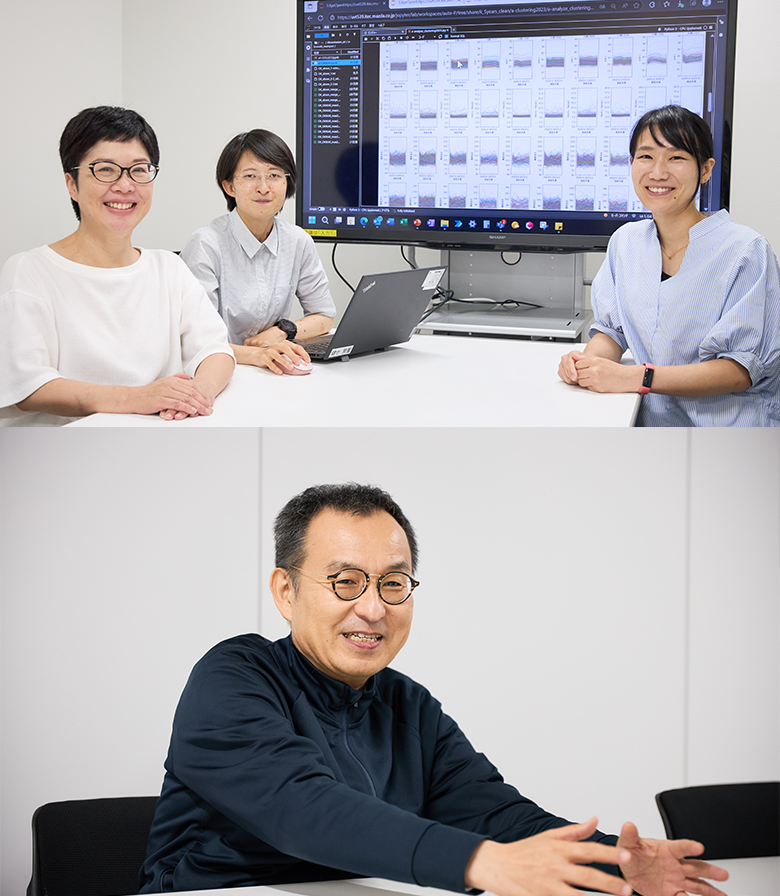

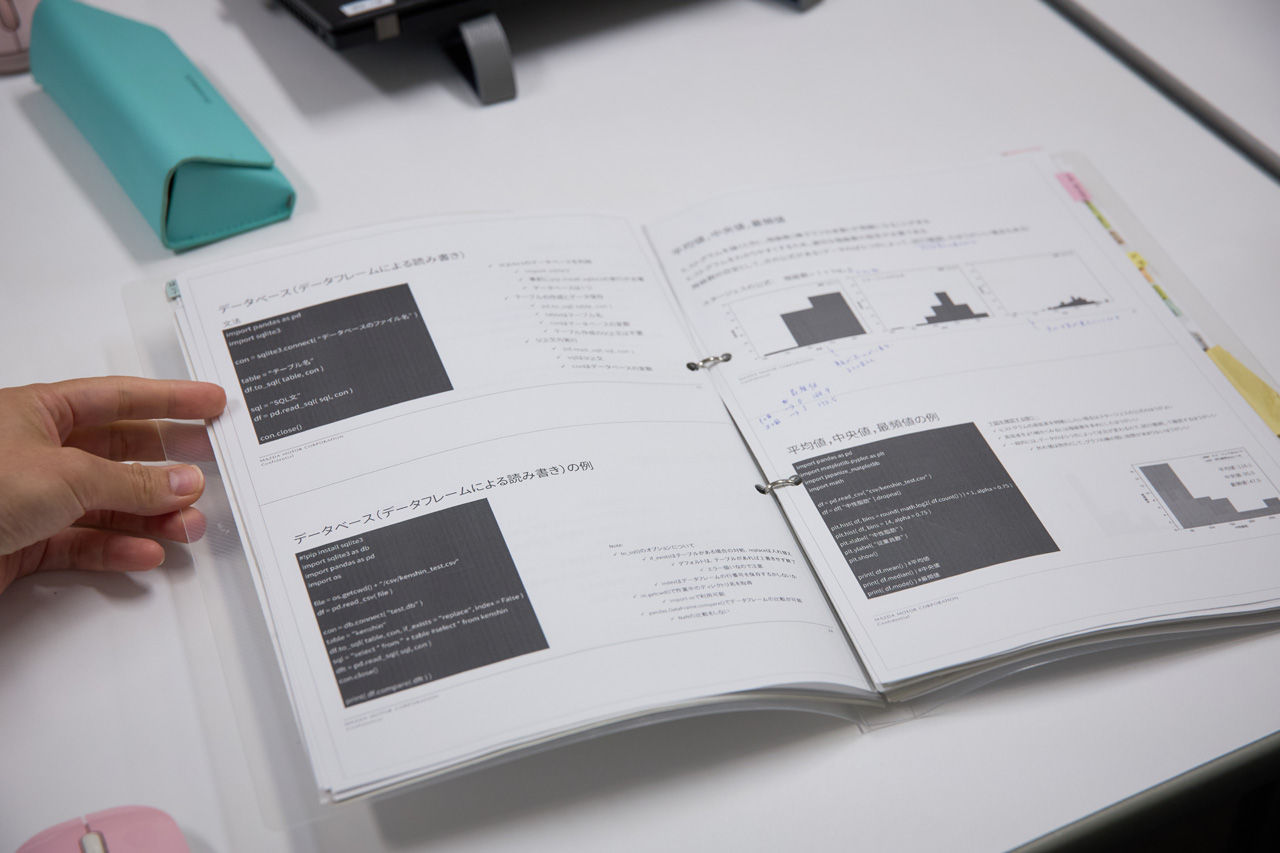

私たちが「AI道場」に入門したのは、2024年の6月です。「AI道場」とは、マツダ社内の独自制度で、IT本部所属の社員がプログラミングのエキスパートとして師範となり、毎週2時間、勉強会と実際のデータ分析の困りごと相談を行います。まずはPythonが実行できるように作業環境を整えることからはじまり、コードの書き方/データベースの作り方/分散・正規分布など統計学の演習について、師範から説明を受けました。でも、聞いてもキョトンとする内容ばかりで。