「広島のことをまだ全然知らないよそ者なんかが被爆の歴史を語ってもいいのかなって。でも、あの状況下から生きた人々の日々の営みを知るにつれ、被爆からの“復興”こそ伝えていくべきだなって思えたとき、今、自分の中にある“伝えたい”気持ちを大事にしたいと思ったんです」

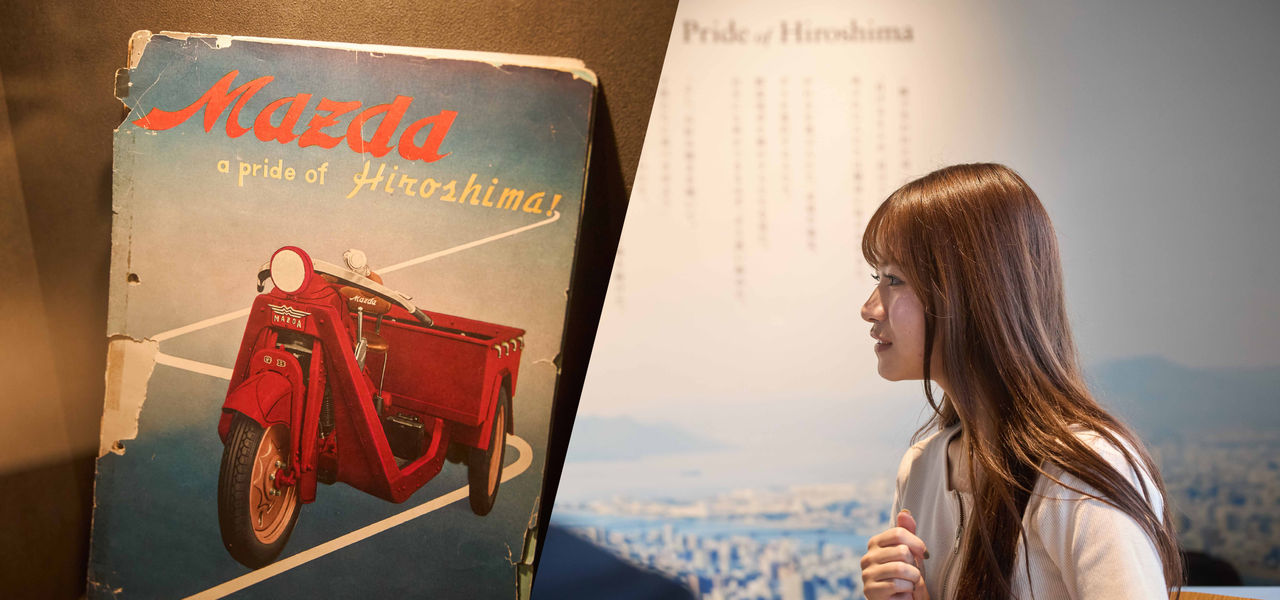

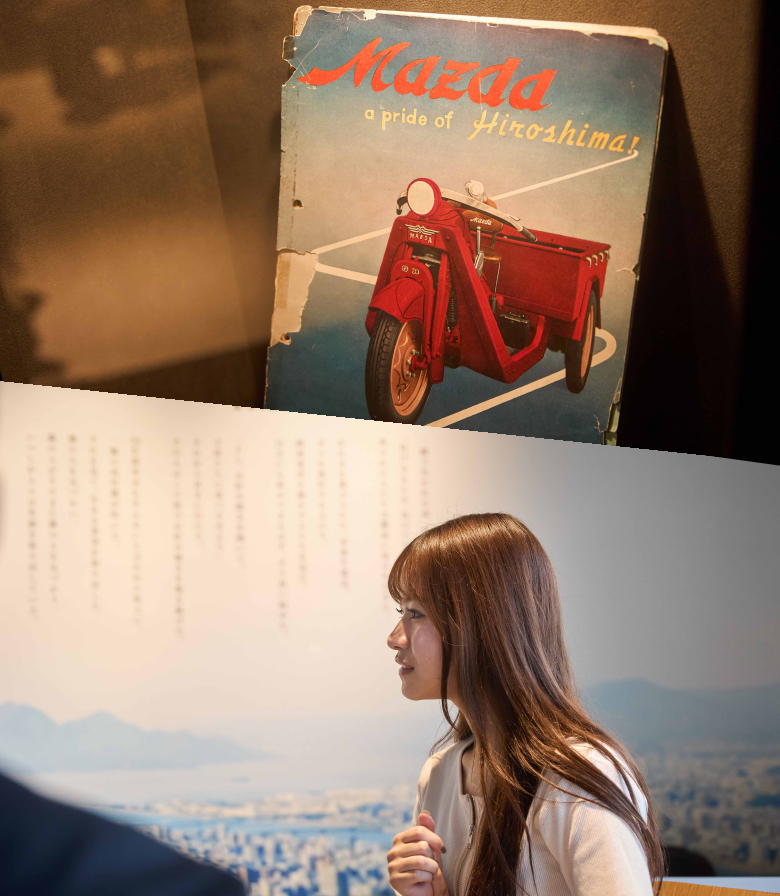

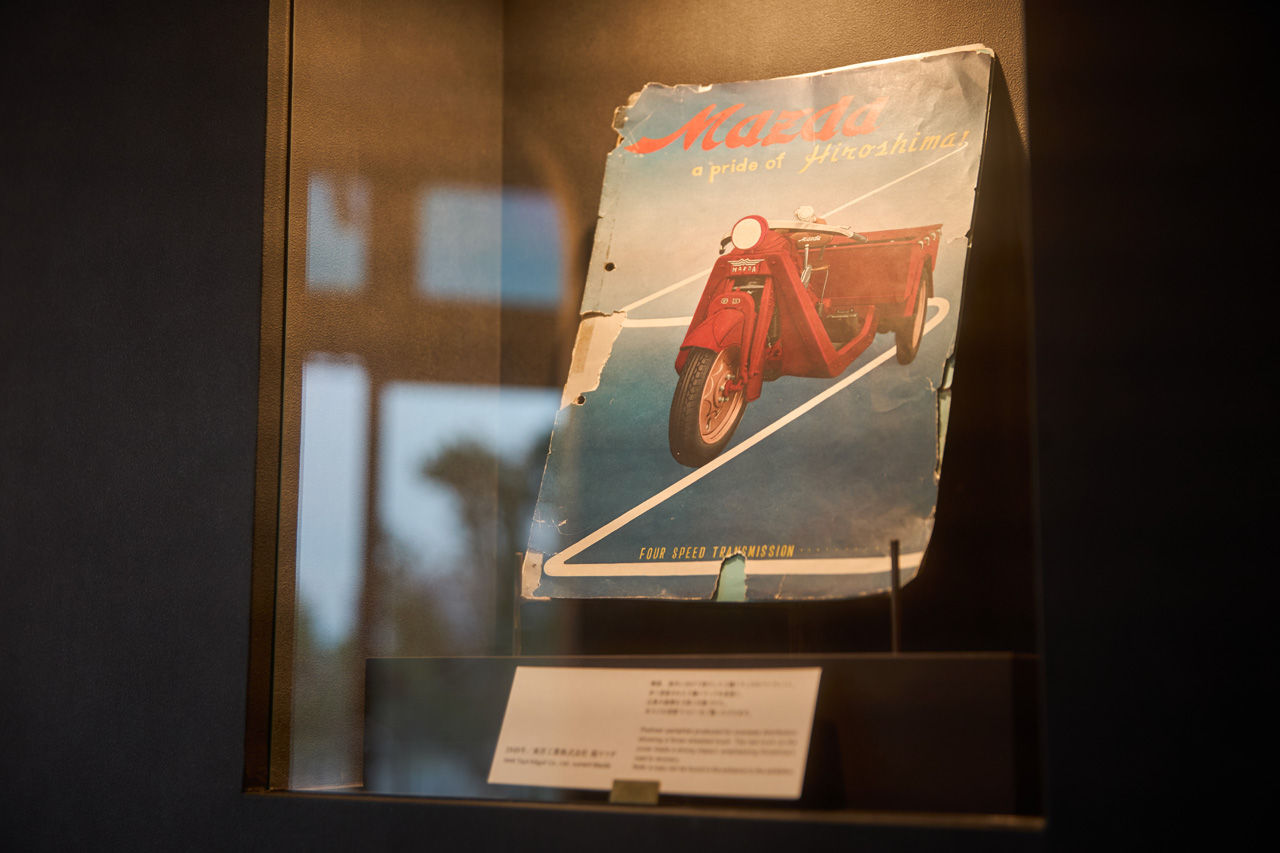

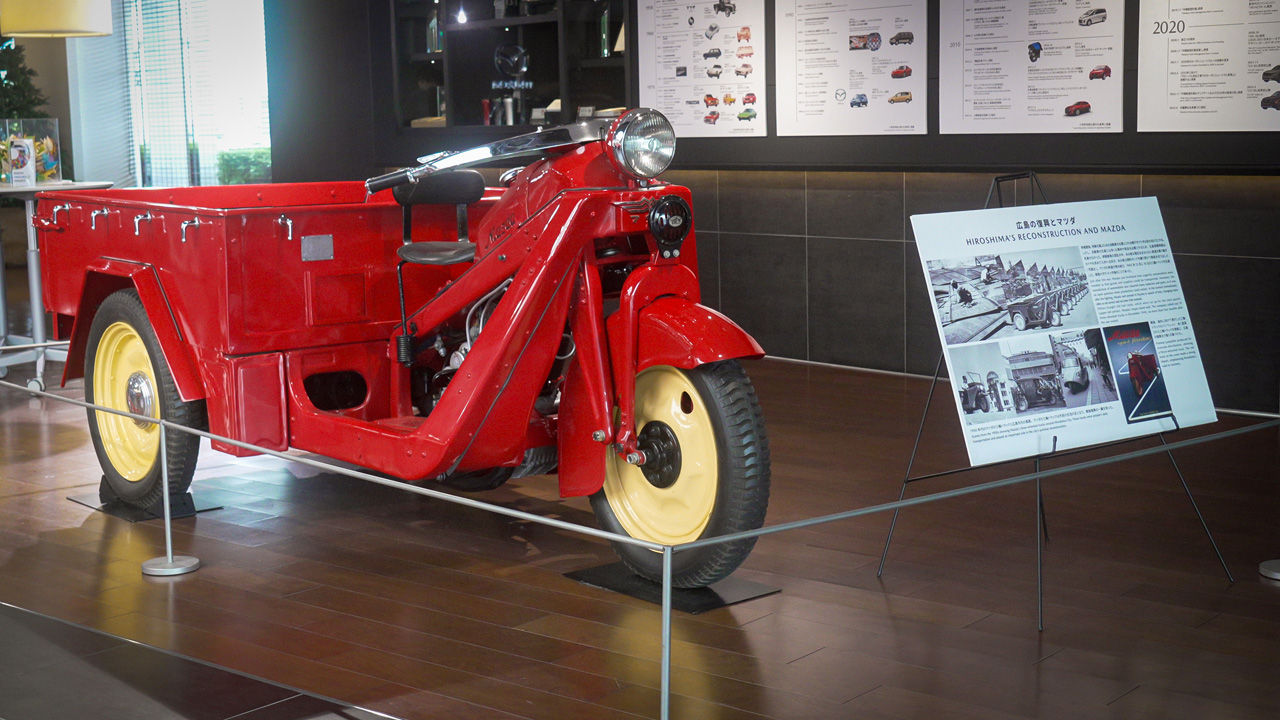

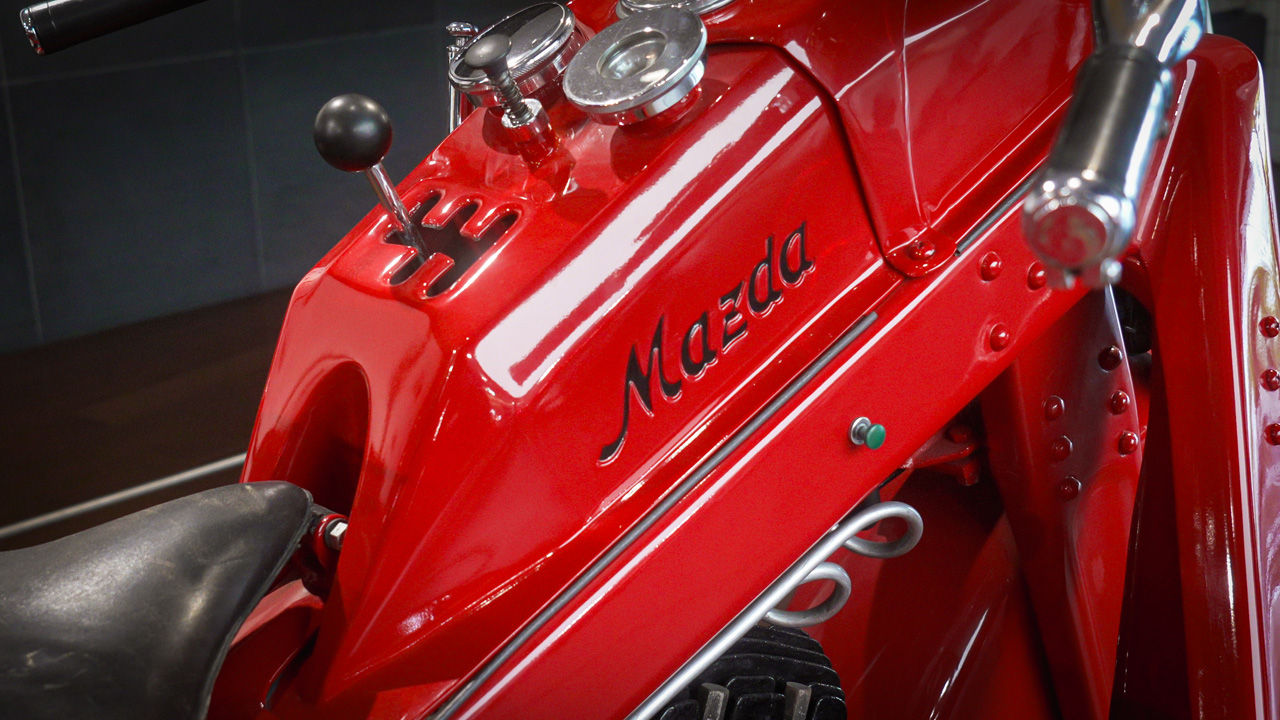

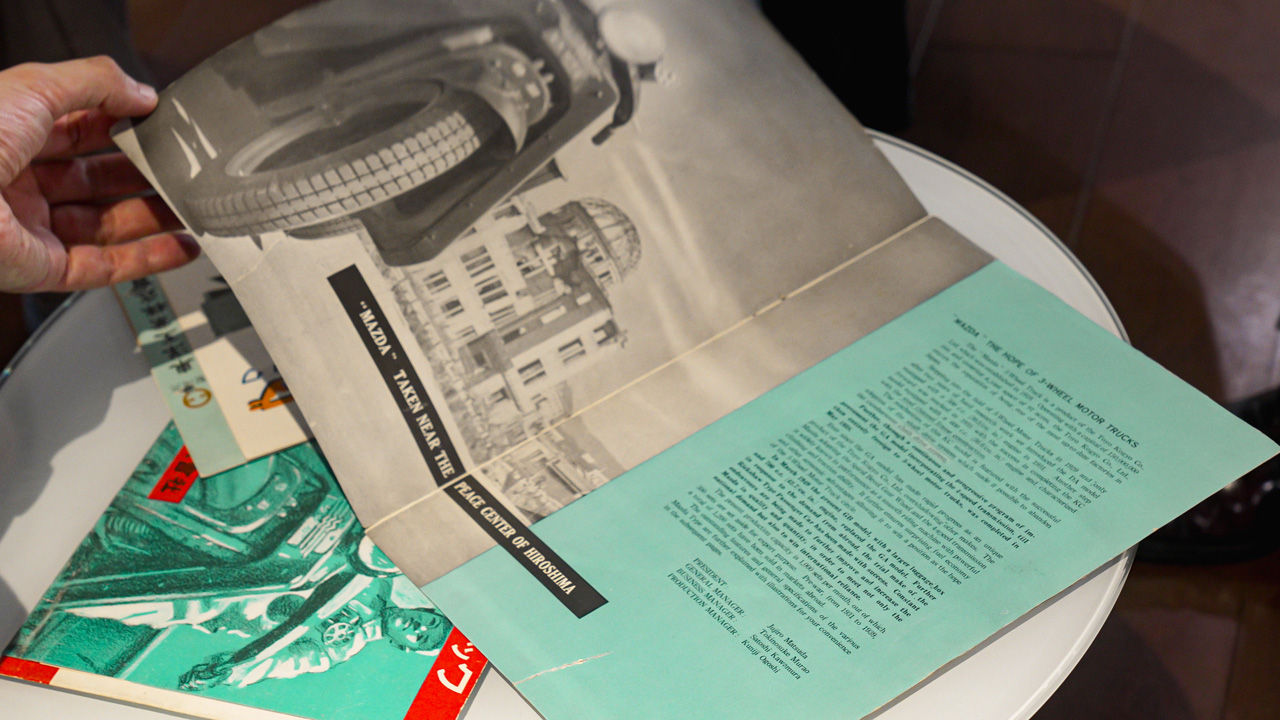

仙台から広島へやってきた一人の大学生。彼女の心を揺さぶったのは一冊のパンフレットでした。三輪トラックの色鮮やかな“赤”、“pride”の文字、ここにはどんな想いがあったんだろう。その問いが彼女を突き動かしました。マツダのルーツ、そして戦後復興の力強さに触れながらこれからの平和と真剣に向き合う姿を編集部が追いました。