2025.05.15

再エネを通じて、地域のエコシステムを構築。マツダが仕掛けるオフサイトコーポレートPPAとは -CNへの挑戦 Vol.4-

「再生可能エネルギーの地産地消で、地域経済を活性化する」。そんなポテンシャルを秘めた仕組みとして、いま、注目を集めるのが「オフサイトコーポレートPPA」です。

「2050年カーボンニュートラル」に向けたエネルギー改革を進めるマツダは、2023年から中国地方のパートナー企業と連携したオフサイトコーポレートPPAを始動。数年をかけて少しずつ仲間を増やし、取り組みの意義やビジョンを伝え続けることで、ようやく実現したといいます。

そもそも「オフサイトコーポレートPPA」とはどのような仕組みなのか? また、なぜマツダはこれを推進しようとしているのか? プロジェクトを主導するCN・資源循環戦略部の丸井伸一(まるい・しんいち)に、入社5年目の青柳実可子が直撃。再エネ普及のみならず、地方創生の可能性も秘めるチャレンジの現在地と、展望を探っていきます。

インタビュアーは第2回目、第3回目に続き、コミュニケーション統括部 コミュニケーション統括グループの青柳実可子が担当。コロナ禍の2020年入社。大学時代の友人がSNSに気候変動問題を投稿していたことなどをきっかけに、環境問題に関心を抱くようになったそう。

これまで、LCA(※)や、マツダの工場内で稼働する太陽光発電について担当者に話を聞き、マツダの取り組みに対する学びと思いを深めてきた青柳。今回はマツダがパートナーと取り組む「オフサイトコーポレートPPA」の可能性について、プロジェクトを推進する丸井に聞きました。

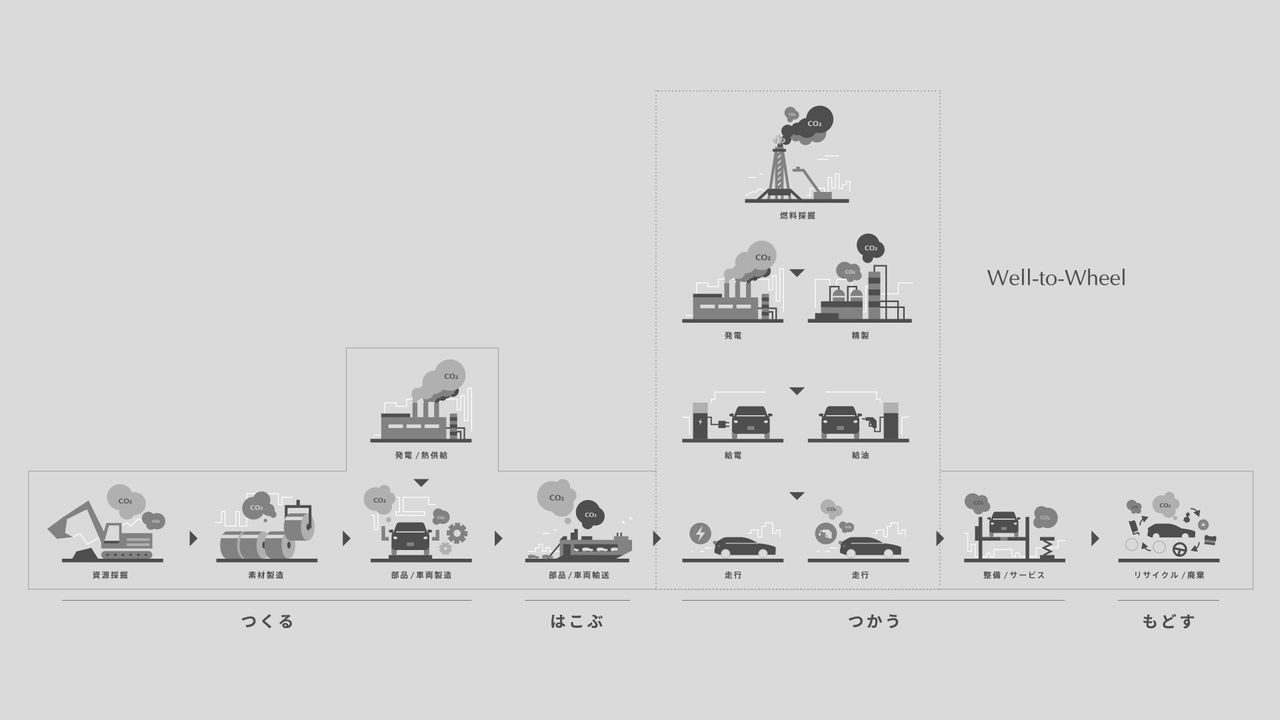

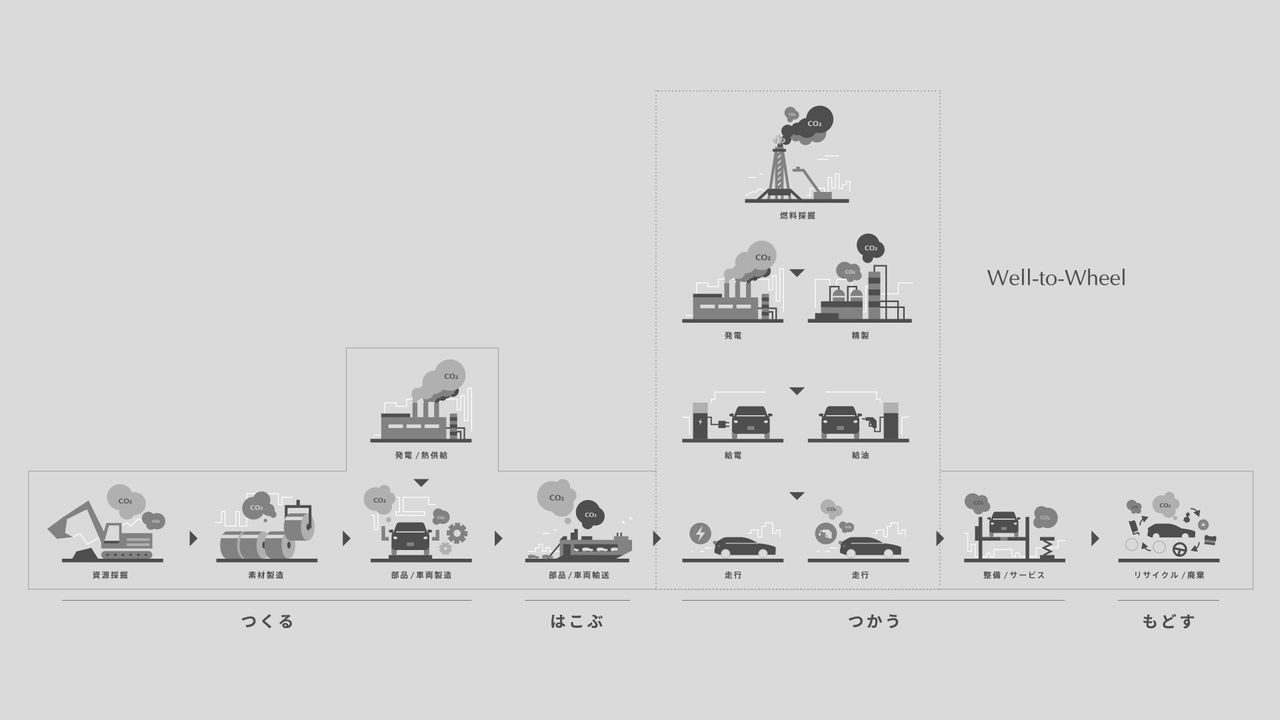

※商品のライフサイクル(つくる・はこぶ・つかう・もどす)を通じてCO₂排出量など環境への影響を評価する手法

青柳実可子。マツダ入社後、コンパクトSUV 「MX-30」の広報業務を担当。その後、サステナビリティ領域により深く関わりたいという想いから、コミュニケーション統括グループへ。入社5年目となる現在は、マツダの環境、社会、ガバナンス(ESG)の取り組みをまとめたサステナビリティサイトの制作に携わっている。サステナビリティ|MAZDA 企業サイト

4社連携の「オフサイトコーポレートPPA」で、年間2,610トンのCO₂を削減

青柳:

マツダは自社工場内に発電所を持っています。多くは石炭火力発電所ですが、2021年には新たに太陽光発電設備も導入しましたよね。ただ、現状ではそれだけで自動車製造などに必要な全電力を賄うことは難しいとうかがいました。

丸井:

おっしゃるとおり、マツダでは自社工場内にある石炭火力発電施設を再生可能エネルギー由来の電力に置き換えるため、太陽光発電設備の新設などを進めています。しかし、マツダで使う電気を賄うにはまだまだ不十分であり、なおかつマツダの工場敷地内に設置できる太陽光パネルの数にも限りがある。そこで、不足分のクリーンな電力をPPA(電力購入契約)によって調達する必要があるんです。

CN・資源循環戦略部 丸井伸一

青柳:

なるほど。2023年に、マツダ、東洋シートさん、長州産業さん、中国電力との4社共同で「オフサイトコーポーレートPPA」を締結しました。このオフサイトコーポーレートPPAとは、どういった仕組みですか?

丸井:

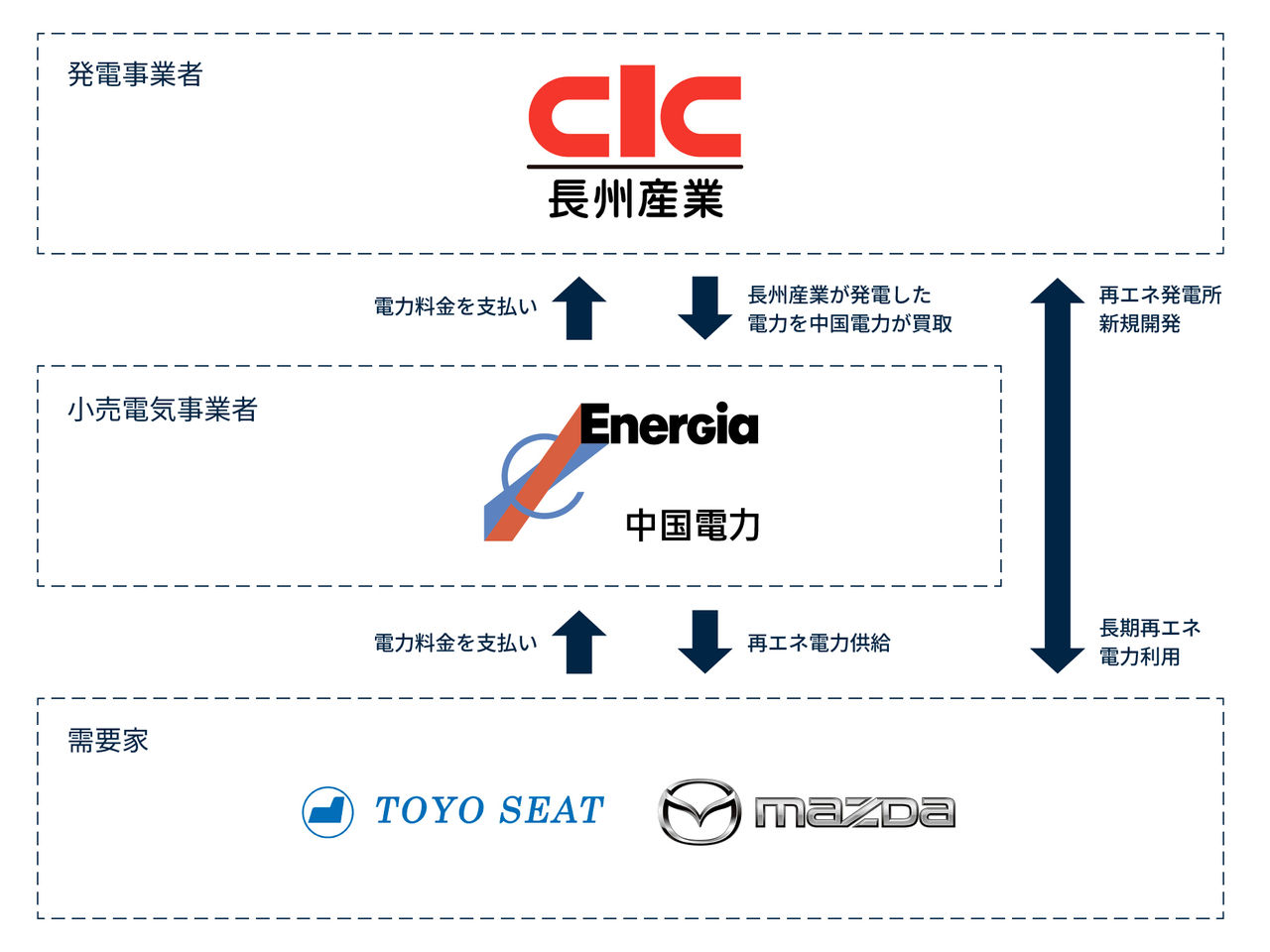

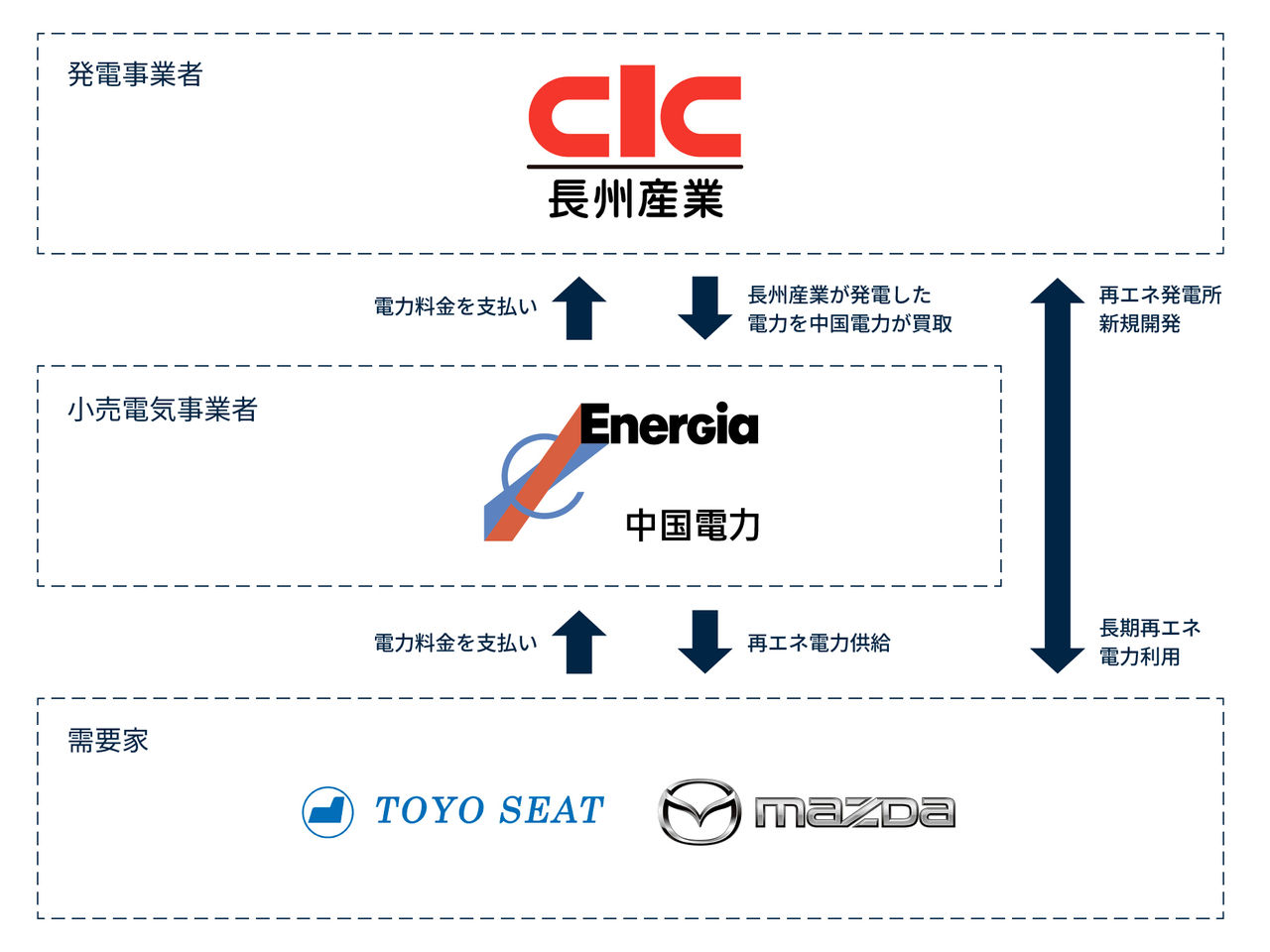

まず、「コーポーレートPPA」とは、マツダのような企業が発電事業者から、20〜25年程の長期にわたって再生可能エネルギーの電力を購入する契約のことです。また、「オフサイトコーポレートPPA」は、需要家の敷地外(遠隔地)に発電事業者が太陽光発電設備を設置し、小売電気事業者を介して、発電した電力を需要家へ送電する仕組みを指します。

2023年に契約したオフサイトコーポーレートPPAでいうと、長州産業さんが発電事業者となり、同社やマツダが中国地方に所有している未活用地に太陽光発電設備を設置します。そこで発電した電力は、いったん小売電気事業者である中国電力へ売電され、需要家であるマツダと東洋シートが使用する分の再エネ電力をそれぞれに供給してもらうという仕組みですね。

ちなみに、2024年の2月には予定していたすべての発電設備の開発が完了し、年間2,610トンのCO₂削減に相当する再エネの調達が可能になりました。これは、18万5,000本以上のスギの木が1年間に吸収できるCO₂の量に相当します。

オフサイトコーポレートPPAの仕組み

地域全体で再エネ化に取り組める環境をつくりたい

青柳:

基本的な仕組みについては理解できましたが、そもそもなぜ今回のようなやり方に至ったのでしょうか? 再エネ電力調達の選択肢は、ほかにもあるように思ったのですが。

丸井:

まず、大元の考え方からお話しますが、LCAの観点でクルマの環境負荷を見ていくと、マツダの工場から出ているCO₂はマツダ車のライフサイクル全体のわずか数%に過ぎません。本当に環境のことを考えれば、マツダだけでなくサプライチェーン全体で取り組んでいくことが大事です。さらに言うと、自動車以外の業界も含めた地域全体に再エネが普及しなければ、サプライチェーン全体のカーボンニュートラルも実現しないだろうと考えています。

マツダのLCAの考え方

青柳:

そうした課題感が、今回の「オフサイトコーポーレートPPA」の動きにつながっていると。

丸井:

はい。つまり、まずは地域全体で、発電事業者が再エネ化に向けてアクセルを踏み出せるような環境をつくっていく必要があるということです。再エネ電力をつくったはいいけど、価格が高いから誰も使わない、あるいはまだ供給量が安定せず不安だから使わないという状況下では、再生エネルギーの発電所を増やすための投資の動きも広がっていきませんよね。

そこで、まずはマツダのような需要家がオフサイトコーポレートPPAの契約を結び、長期的に安定して再エネ電力の買い取りを約束する。そうすれば、発電事業者も安心して投資ができます。結果、地域全体として再エネ電力の供給力が増え、価格も安定し、みんなが当たり前にそれを使うような世界がつくれるのではないでしょうか。

それに、再エネ発電所の設置やメンテナンスを地元の企業が請け負うことで新たな雇用が生まれたり、再エネを求めて地域へ産業が集まったりすることで、地域経済の成長にもつながっていくと思います。再エネを通じて、地域のエコシステムを構築することも大きな目的の一つです。

青柳:

長州産業さん、東洋シートさん、中国電力との取り組みは、壮大な道のりに向けた第一歩ということですね……! 今後はさらに仲間を増やし、オフサイトコーポレートPPAを拡大していくのでしょうか。

丸井:

そのとおりです。特に地域内のサプライヤーさまや事業所をお持ちの企業には、この枠組みのなかでともにカーボンニュートラルを実現する仲間になっていただきたいと思っています。

じつはアプローチ自体は数年前から始めていて、2021年にはマツダが事務局を務める「カーボンニュートラル電力推進部会」が発足しました。当初は8団体からのスタートでしたが、現在は84団体にまで増加しています。

部会では産官学金のさまざまな団体が集まって知恵を出し合い、中国地方の再エネ需給拡大に向けた課題解決の議論を行ってきました。昨期はロードマップを策定し、今期からは課題解決に向けた実行フェーズの検討に入っています。当然、オフサイトコーポーレートPPAの拡大も、計画の大きな柱の一つです。

青柳:

さらにオフサイトコーポレートPPAを拡大していくにあたって、どんな課題が考えられますか?

丸井:

一つは「敷地」の問題があります。参加企業が少ないうちは太陽光パネルを設置するための土地も限られますし、当該エリアの送電線に余裕がなければ発電した電気を送ることができません。今回のオフサイトコーポレートPPAでも、適切な土地を探すのにかなり苦労しました。今後、さらに拡大していくには地域全体で協力し合い、活用できる土地を見つけていく必要があると考えています。

地域連携で広がるカーボンニュートラル活動の輪

青柳:

今後さらにコーポレートPPAの拡大をはかるにあたって、また、ともにカーボンニュートラルを目指す仲間を増やすにあたって、丸井さんの今後の思いを教えてください。

丸井:

繰り返しになりますが、カーボンニュートラルの実現はマツダだけではなく、地域やそこで事業を行うすべての企業との共通課題です。課題を解決するために必要な技術の開発、サプライチェーンの構築、その実行には技術を持った企業の方との協業が欠かせません。さらには政策支援なども必要で、マツダだけで解決できることではないと考えています。

また、マツダが100年にわたって事業を継続していくなかでは、サプライヤーさまを含む多くの関連企業の方々の支えがありました。次の100年も一緒に歩んでいきたいという思いがあるなかで、カーボンニュートラルへの取り組みは避けて通れません。もちろん企業ごとに事情があり、取り組みを進めるスピード感などは異なってくるでしょう。そこはマツダとしてもサポートをしながら、最終的には同じ目標を持って協業体制をつくっていきたいという強い思いがあります。

青柳:

マツダのためだけではなく、地域のため、さらには将来を担う子どもたちのために、ともに取り組んでいくという姿勢が必要ですよね。

山川:

そのとおりです。近年は地球温暖化に伴う自然災害が頻発し、夏は外で長時間の運動ができないほどの猛暑日が続きます。目に見えないところで、何かすごく大きな異変が起きているのではないかと、環境課題を身近に感じておられる人も多いのではないでしょうか。

2015年のパリ協定では気温上昇幅を産業革命前と比べて1.5度にとどめる目標を掲げましたが、2024年には単年で初めて1.6度を超えたという報道もありました。このままでは悲惨な未来が待っているという認識で、取り組みを推進していく必要があります。

一方で、今の子どもたちは小学校の頃から環境課題について学んでいます。そうした世代が社会に出て、この先10年、20年と環境課題にしっかり取り組んでいけるように、まずは道筋を立てることが私たち世代の責任です。マツダが旗を振りながら、地域一丸で脱炭素社会を実現していく状態を一刻も早くつくっていきたいと考えています。

編集後記

インタビューを通じて強く感じたのは、地域に対するマツダの思いと責任感です。広島や中国地方が、次の世代も笑顔で暮らせる持続可能な街であり続けられるよう、今なすべきことを考え、実行している。それも自社だけではなく、サプライチェーンや地域の企業・団体にまで取り組みの輪を広げていく。そこには創業から100年にわたり、地域とともに成長してきたマツダらしい姿勢が感じられます。

もちろん、まだまだ多くの課題はありますが、マツダがこれからも地域のカーボンニュートラルに向けた取り組みを続けることで、中国地方から始まり全国へ、ひいては地球の未来が明るくなる。そんな期待を抱かせてくれるお話でした。