マルチソリューション説明会 2025

マツダは「2030経営方針」のもと、2030年までを「電動化の黎明期」と捉え、多様化するお客さまのニーズ、ウオンツ、ライフスタイルに応える電動化の「マルチソリューション」の具現化を通じた、実効的なカーボンニュートラルとビジネス成長の両立を目指しています。

ライトアセット戦略

その具現化に向け、多様な商品や電動化技術をタイムリーに市場導入する際に、既存資産の活用度を高めることによって、スモールプレーヤーとしての企業価値を向上させる実行戦略が「ライトアセット戦略」です。

2022年11月に公表した2030年までの電動化投資1.5兆円は、インフレの影響で2兆円規模となる見込みを電池投資などの最適化により、総額1.5兆円程度に抑制できる見通しです。また、電池投資は、全ての電池を自前調達する想定にインフレ影響を加味した7,500億円から、協業を活用することにより、半減できる見通しです。

また、2022年に公表した、地元広島に電動化ユニットの生産ハブを育成する協業に加え、電動化技術のさらなる発展を目指し、協業・パートナーシップを活用した技術開発に取り組んでいます。

トヨタ自動車さま、DENSOさま、ブルーイーネクサスさまなどと、電気電子アーキテクチャー、先進運転支援システム、電動パワートレインなどの分野で連携し、効率的に開発を進めています。

マツダ ものづくり革新2.0

ものづくり領域では、独自の開発・生産プロセス革新である「マツダ ものづくり革新2.0」を展開しています。開発領域においては、ものづくり革新1.0の3倍以上に相当する資産を1.0と同じリソースと期間で獲得しています。つまり、開発生産性を3倍まで高めています。

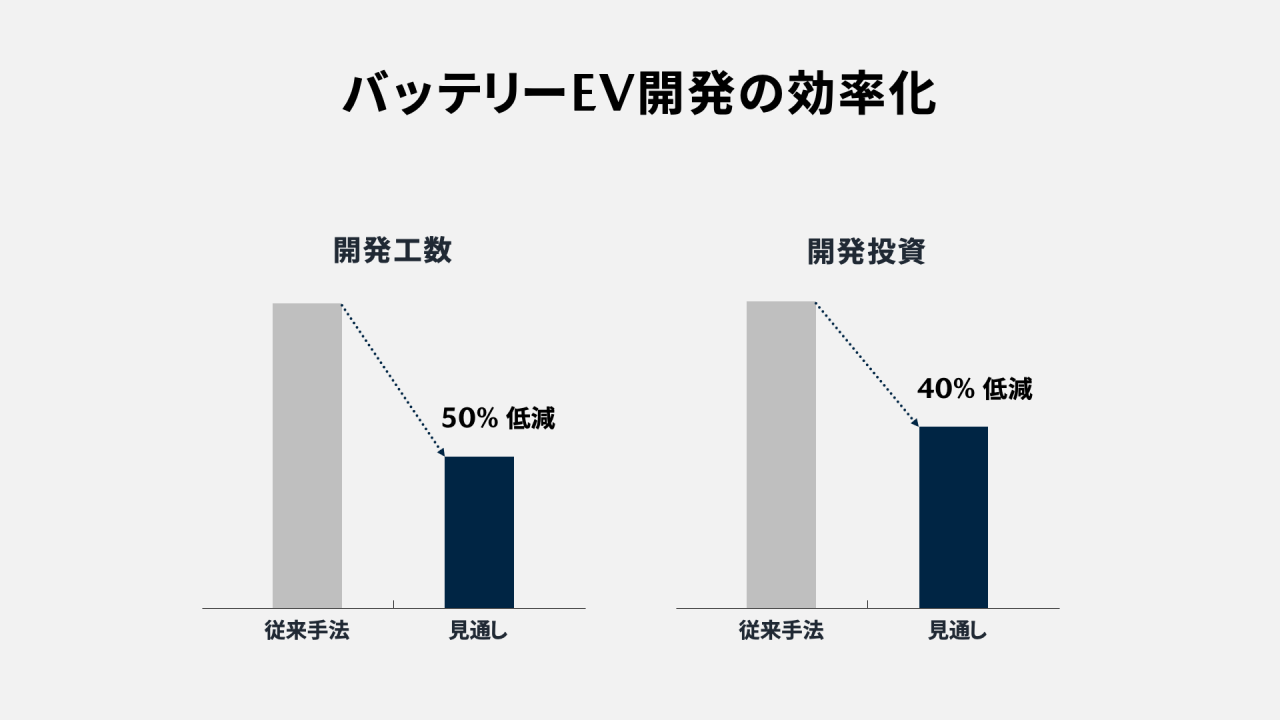

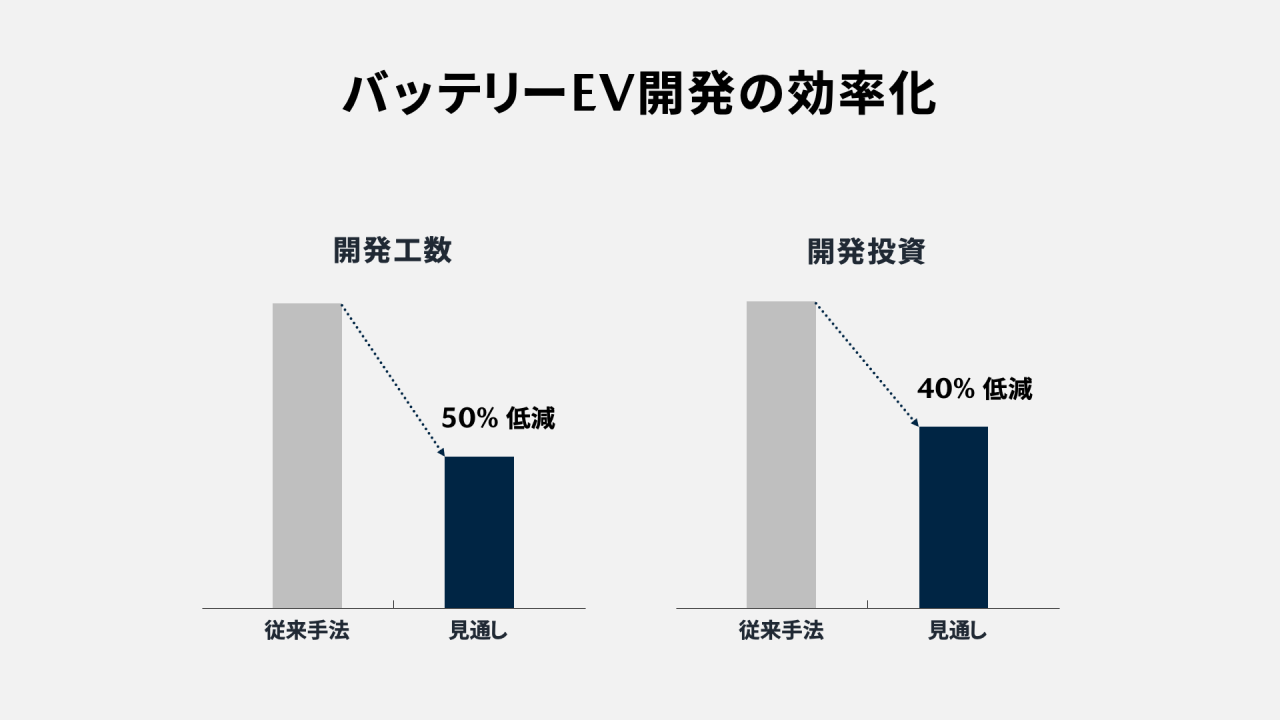

2027年に導入予定の自社開発のバッテリーEVについては、モデルベース開発の進化(後述)やパートナーとの商品開発により、従来の開発と比較し開発投資を40%、開発工数を50%低減する見通しです。

また、生産においては、既存資産を活用してバッテリーEVとエンジン車を混流生産することにより、バッテリーEVの専用工場を不要としています。バッテリーEV専用工場新設と比較し、初期設備投資を85%低減、量産準備期間を80%低減できる見込みです。

低投資で高い資産効率を確保の上、競争力ある技術・商品を提供し、資本コストを上回るリターンを創出することで、持続的な成長を実現します。

マツダものづくり革新1.0(2006年〜)

ものづくり革新1.0は、マツダの企業規模でお客さまの多様なニーズや需要変動に対応する柔軟性と、スケールメリットによる効率性を両立する、マツダ独自の開発・生産プロセス革新です。

マツダは、1960年に日本で初めてコンピューターを生産領域に導入するなど、いち早くデジタル化に取り組んできました。1996年からは、マツダデジタルイノベーション活動として、部門ごとに別々に存在するデータを3次元のデジタルマスターデータに一元化することで、デザイン決定から量産開始までの期間を、2006年までに約半分に短縮しています。

これらを基盤に、ものづくり革新1.0では、5~10年先に必要となる商品・技術をまとめて企画(一括企画)し、開発部門と生産部門が一体となり、車種間で共通化する固定要素と、各車種の個性となる変動要素を明確にした上で、将来の多様な商品に対応できる標準構造(コモンアーキテクチャー)と標準工程を設計しています。

開発領域ではハードウエアではなく、特性を共通化します。例えば、エンジンでは燃焼特性、つまり燃焼のさせ方についてのモデルを共通化させた結果、制御用ソフトウエアがひとつになり、開発で最も時間のかかる排気量や市場の違いへの適合のための開発期間を半減できました。

生産領域では、事前に一括企画を行っているため、多様な製品に対して高効率かつ柔軟に混流生産(フレキシブル生産)することが可能です。その際、車種によって作業手順や工程数が異なる部分は、サブラインという複数の部品をひとかたまりにするラインでモジュール化し、メインラインで搭載する仕組みとしました。さらに、サブラインで生産量の変動にも対応できるようにしたため、メインラインは非常にシンプル、かつ短くなっています。これらによって生産ラインの柔軟性が圧倒的に高くなり、高い稼働率を維持できるようになっています。

マツダ ものづくり革新2.0(2015年〜)

電動化および知能化の時代になり、ものづくりの複雑性が大幅に増加しました。ものづくり革新2.0では、スモールプレーヤーとして開発・生産の柔軟性と効率性をさらに高め、バッテリーEVからエンジン車までの開発・生産を一括企画します。

開発では、モデルベース開発(MBD)を進化させました。モデルベース開発とは、実際の部品などではなく、コンピュータ上で再現したさまざまな特性、つまりモデルを活用することで、より効率的に開発する方法です。ものづくり革新1.0のモデルは、燃焼、衝突などのユニット単位でのモデル化でしたが、ものづくり革新2.0では、「クルマ1台モデル」、つまりクルマ全体をモデルでつなぎ、目指す機能・性能から、クルマ全体でどのようにモデルを構成し、それをどう制御すればよいか明らかにできるところまで進歩させました。

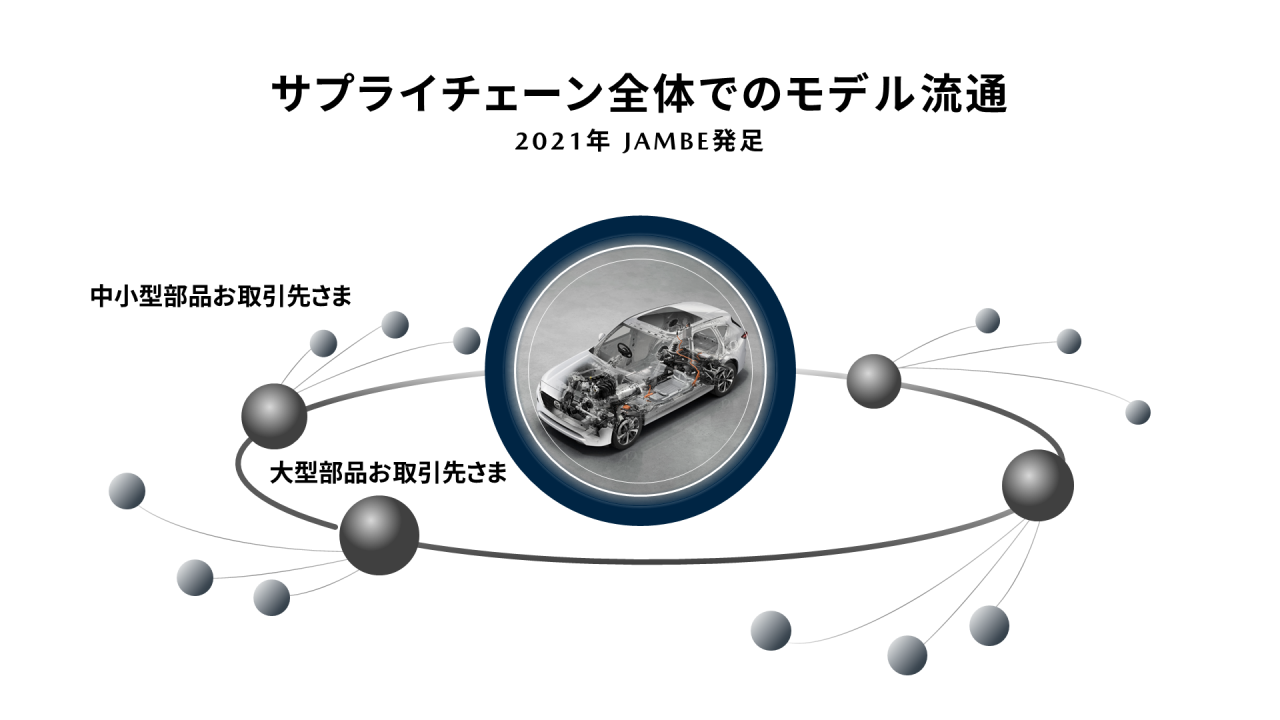

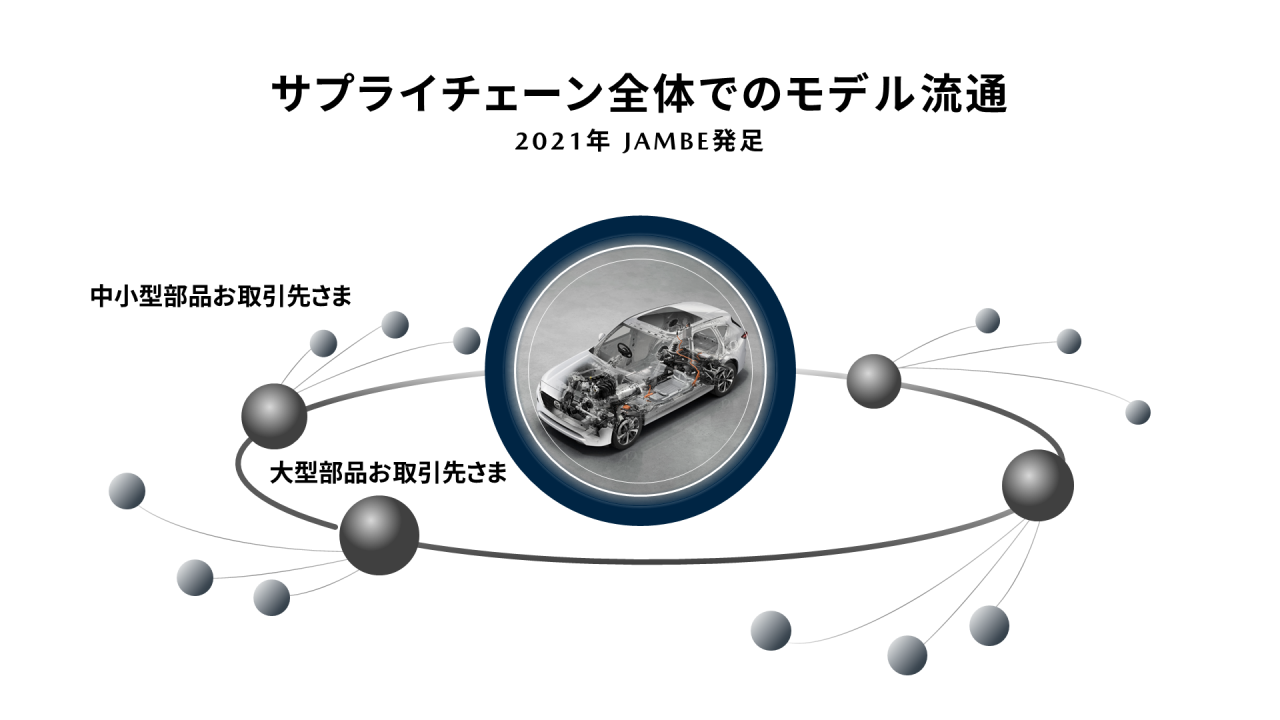

さらに、MBD推進センター(JAMBE)などとの共創により、モデルベース開発をサプライチェーン全体まで拡張し、より高効率な開発を実現させています。

生産領域では、長年培ったマツダの強みである混流ラインに、無人搬送車(AGV: Automatic Guided Vehicle)を採用した「根の生えない生産設備」などを導入し、バッテリーEVとエンジン車を混流生産。需要変動に対する柔軟性を確保し、資産効率を向上しています。

また、お取引先さまとの共創により、部品の種類数を最適化し、種類を生む場所を近場に寄せるサプライチェーンの構造変革を推進しています。電動化の進展で種類の増加が見込まれる、車両制御デバイスとそのソフトウェアを例にとると、ハードウエアの種類は一つにして、車種共通のソフトウエアだけをお取引先さまで書き込んで調達します。車種ごとに種類が異なるソフトウエアは、社内工場で「Factory OTA」という無線通信での書き込みを実用化して対応しています。これにより、お客さまの需要変動に柔軟に対応できるようになり、またサプライチェーン内の在庫も4分の1に削減できるようになります。

SKYACTIV-Z

マツダは電動化時代においても、内燃機関のフロントランナーであり続けたいと考えています。開発中の2.5L直列4気筒ガソリンエンジンのSKYACTIV-Zは、電動化技術と組み合わせ、より高い環境性能と走行性能を両立させる、電動化時代のエンジンラインアップの基軸になります。欧州ユーロ7、米国LEV4、Tier4などの厳しいエミッション規制のクリアと、実走行で実感できる優れた走行性能を高次元で両立します。

SKYACTIV-Zは、SKYACTIV-G以後、理想の内燃機関に向けて進めてきたロードマップの最終ステップです。2019年に商品化したSKYACTIV-Xでは、燃焼モデルにAIを活用することで適合開発を大幅に高速化。世界初のSPCCI(火花点火制御圧縮着火)燃焼の実用化につなげました。SKYACTIV-ZではSPCCI燃焼の領域をさらに拡大し、究極の燃焼に近づく燃焼技術で、高い燃費性能と走行性能を両立します。

SKYACTIV-Zは、マツダ独自のハイブリッドシステムと組み合わせて、2027年中に次期「MAZDA CX-5」から導入予定です。

SKYACTIV-Zまでの過程で培った燃焼改善技術は、ラージ商品の直列6気筒エンジンに展開し、ロータリーエンジンのエミッション開発にも活用されます。これらを踏まえ、今後、SKYACTIV-Zを含むエンジンユニット数は半数以下、制御ソフトウエアは3分の2に集約する計画です。

バッテリーEV

バッテリーEVにおいても、ライトアセット戦略とものづくり革新2.0をフル活用し、マツダならではのデザイン、人馬一体の走行性能、クラフツマンシップなどのマツダらしさと、開発効率化を高い次元で両立しています。

自社開発のEV専用プラットフォームは、進化し続ける電池技術の動向を踏まえ、さまざまなタイプの電池を搭載可能で、車型の派生も生み出せる高い柔軟性を確保しています。

マツダはバッテリーEVでも、走らせて楽しい、人馬一体の走りを実現すべく開発中です。ものづくり革新2.0への進化で得られた車両全体の統合制御技術を用いて、安定した、そして意のままのドライビングを実現します。

※次世代バッテリーEV技術搭載の試作車(外観は既存車を活用)

電動化トランジションのロードマップ

今後、電動化時代の基軸エンジンなるSKYACTIV-Zは、次期CX-5から2027年中にマツダ独自のハイブリッドシステムと組み合わせて搭載する予定です。SKYACTIV-Zの燃焼改善技術はラージ商品群の直列6気筒エンジンに展開する他、ロータリーエンジンのエミッション開発のロードマップにも活用します。また、ハイブリッドシステムの要素技術は、ラージ商品群への展開も検討していきます。

マツダ初のEV専用プラットフォームを採用するバッテリーEVについては、2027年に導入予定です。EV専用プラットフォームを活用し、高い共通構造、低い投資で、マツダらしい人馬一体の走りを実現。プラグインハイブリッド商品への派生の検討も行います。協業によるバッテリーEVとして、合弁会社「長安マツダ」で製造するMAZDA EZ-6に続き、第2弾となるクロスオーバーSUVの開発も順調に進捗しており、第3弾、第4段も検討していきます。