マツダには2万人を超える従業員がいます。マツダグループの一員であるとともに、地域の一員でもある私たち一人ひとりが心を合わせ、みんなで一歩を踏み出せば、明日はもっと豊かになると信じています。そこで、マツダでは地域とのつながりを大切にし、誰もが気軽に“ちょっと”だけでも参加できる活動「ちょい活」を推進しています。

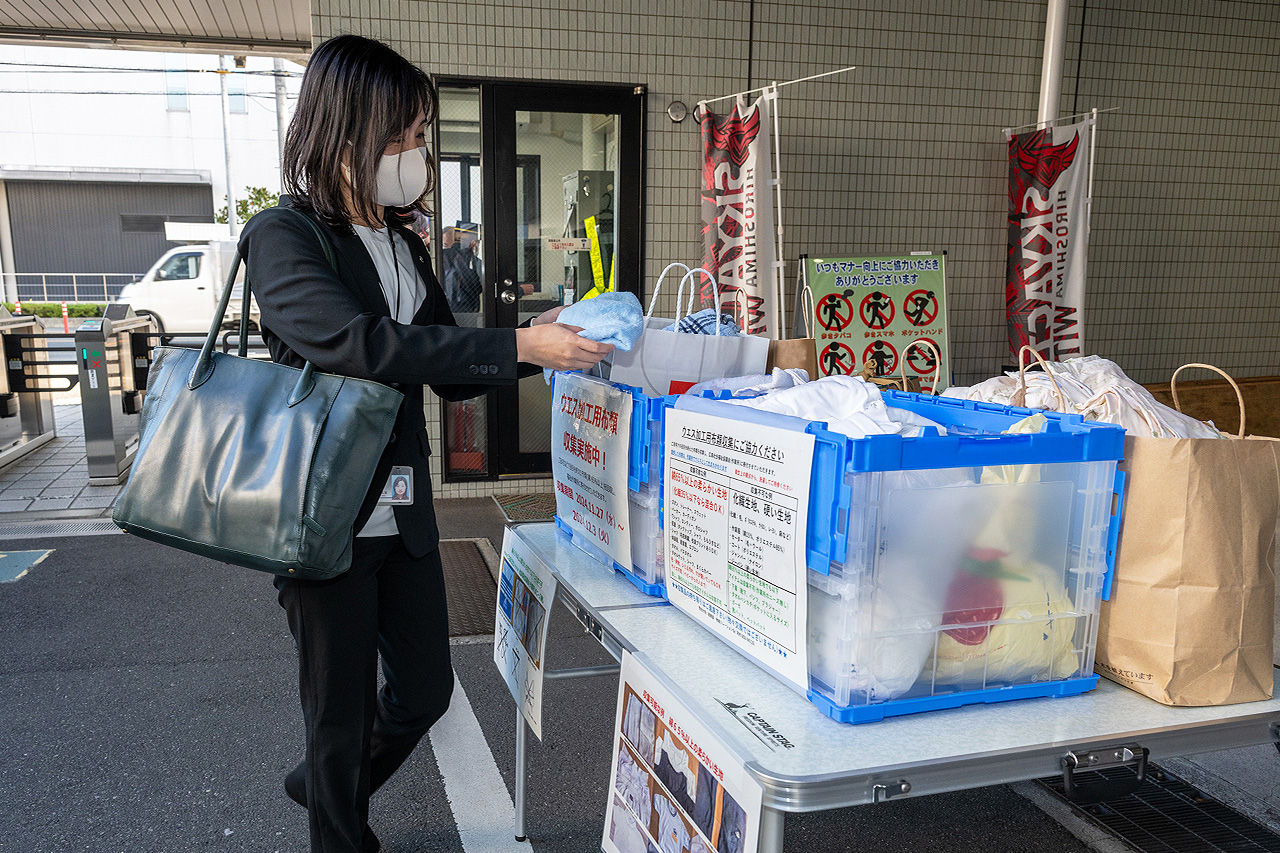

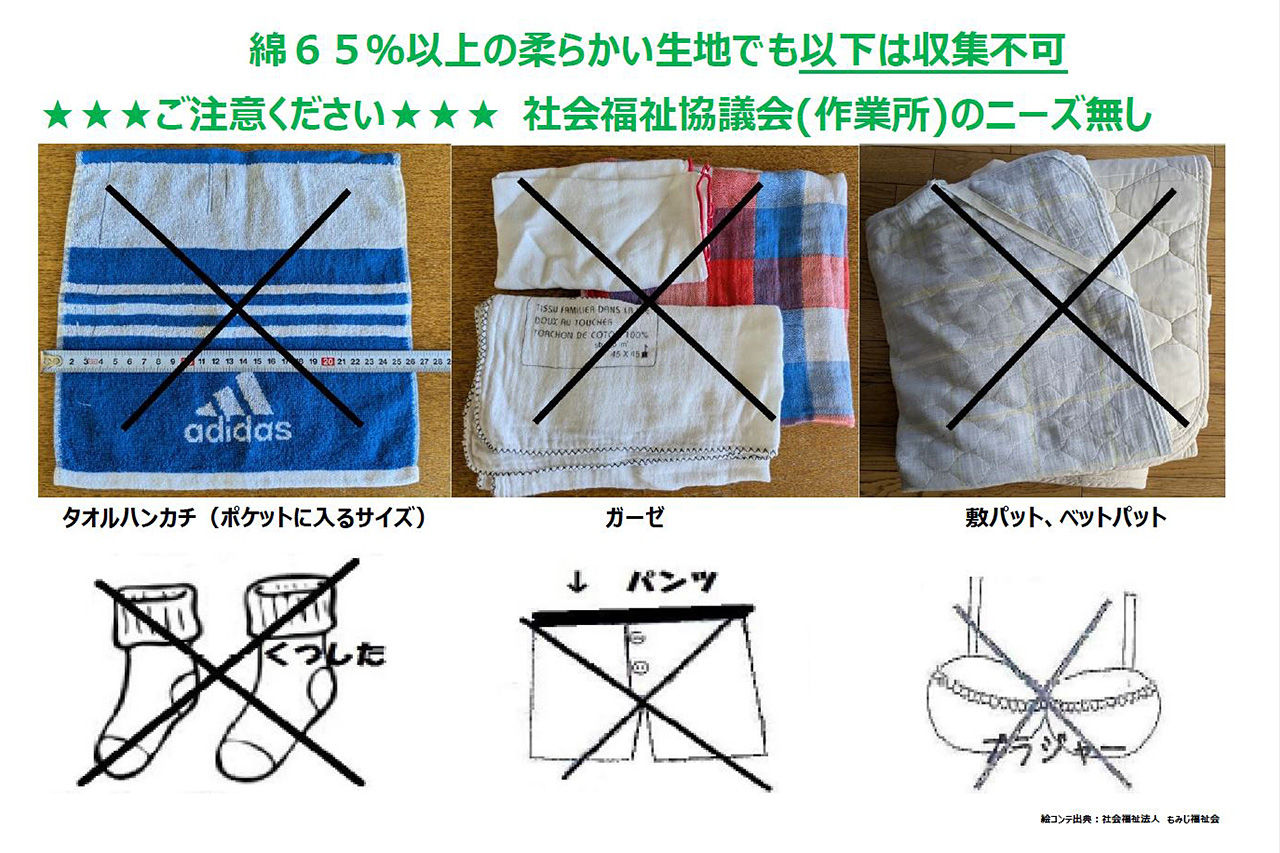

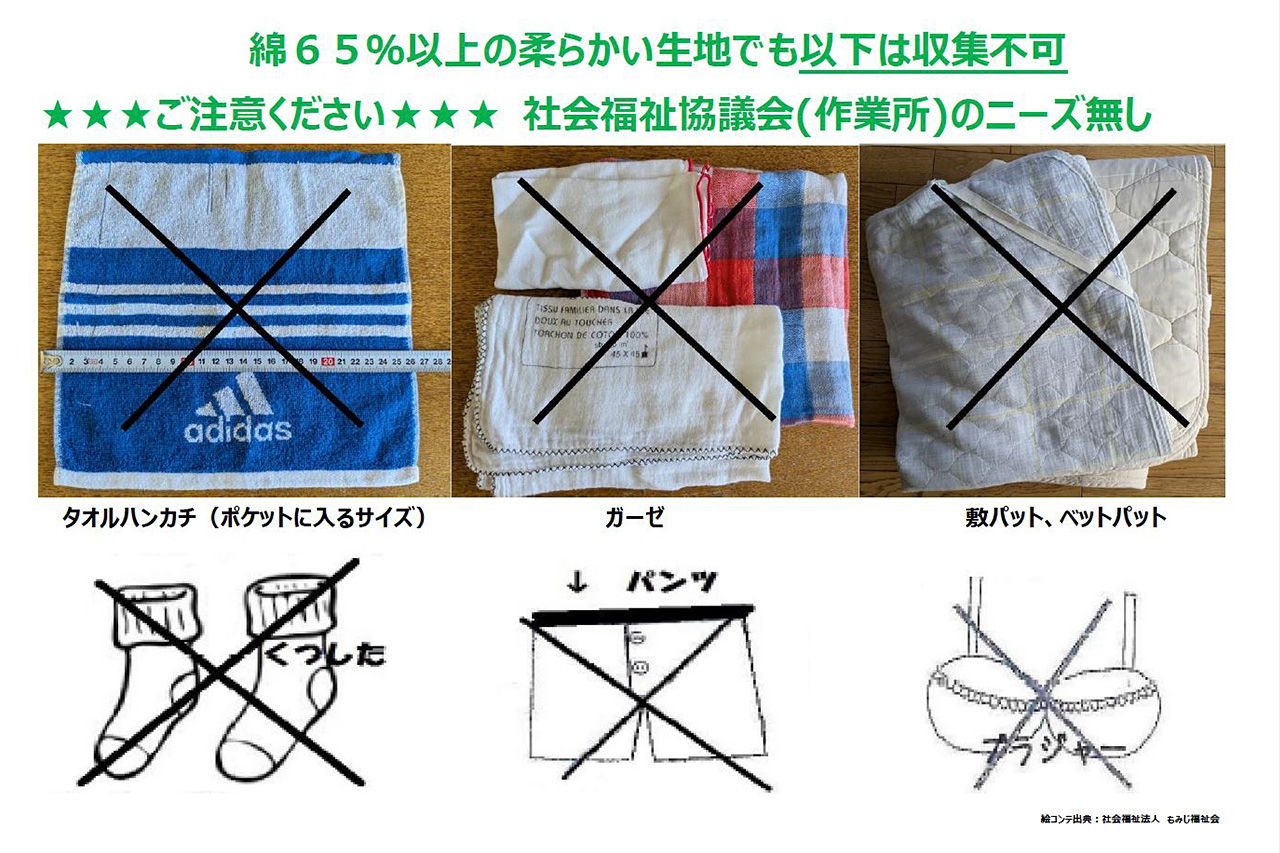

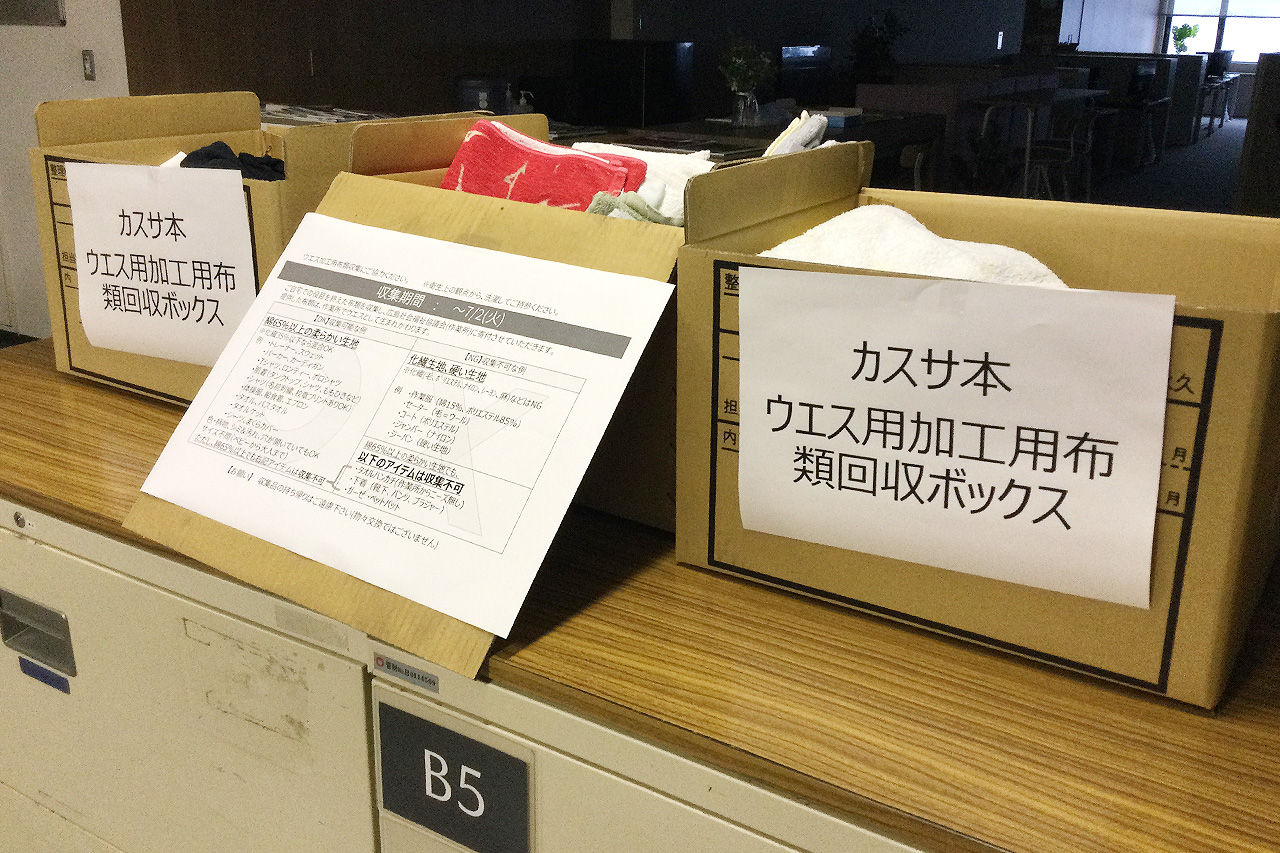

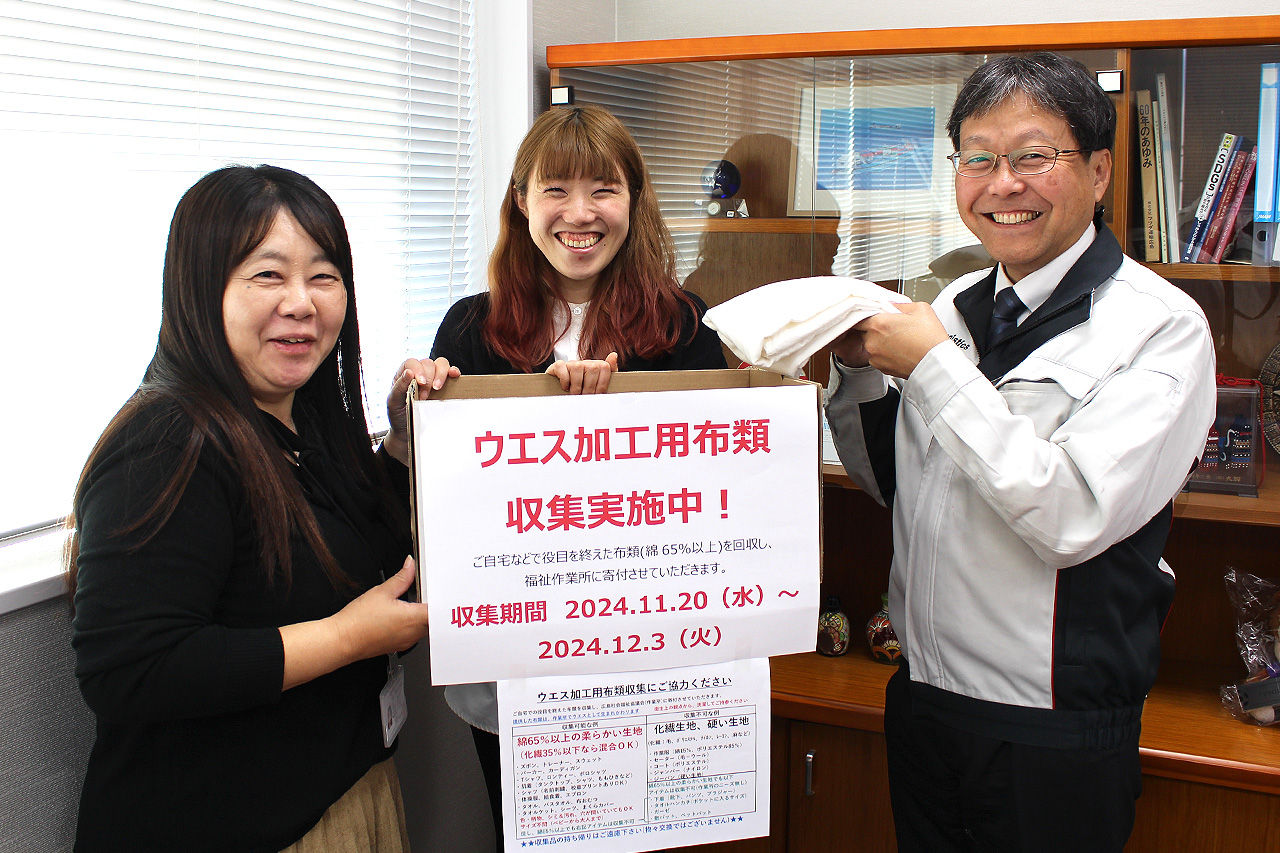

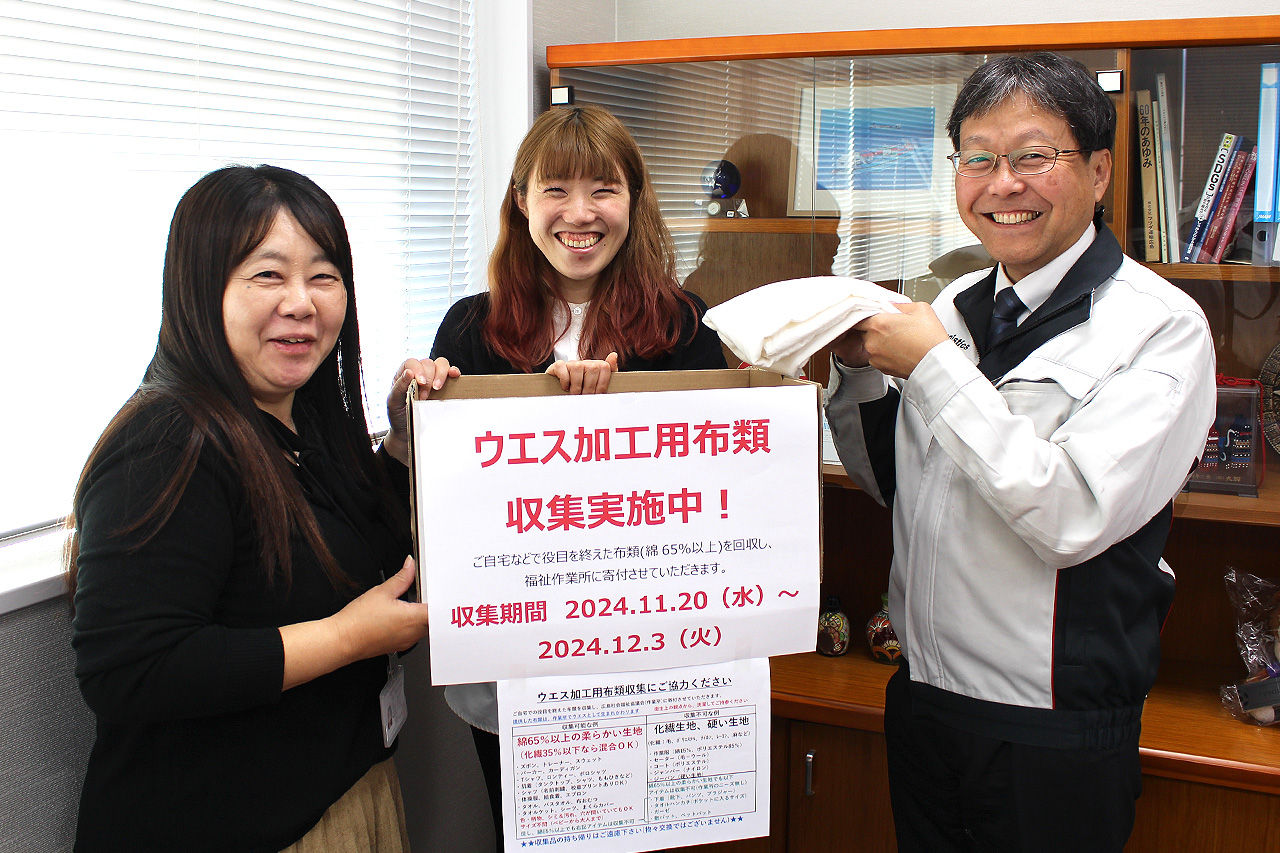

今回は「ちょい活」として、「ウエス加工用布類の回収」と「フードドライブ」の活動をご紹介します。この取り組みは、布類や食品といった従業員の各家庭で眠っている資源を、必要としている地域の方へお届けし、地域社会全体で循環させることで、持続可能な社会の実現に貢献するものです。