マツダは、リスクマネジメント基本ポリシー、リスクマネジメント規程およびその他関係する社内規程に従って社内外のさまざまなリスクの把握と低減活動を継続し、事業の継続と安定的な発展の確保に努めています。また、事業の中断が社会に甚大な影響を及ぼすことのないよう、事業継続計画(BCP)の拡充にも取り組んでいます。

リスクマネジメント

基本的な考え方

リスクマネジメント基本ポリシー

リスクマネジメントの理念

企業活動を取り巻く環境は、IT化・グローバル化の進展、地球環境問題や法令遵守への意識高揚など、急速に変化しており、今後もさらに多様に変化していくものと予想されます。これらの環境変化にも的確に対応することはもちろん、企業活動の継続的・安定的な推進を阻害する潜在的なリスクを最小化していくとともに、異常事態や緊急事態の発生に対しても迅速な復旧を可能とする体制を確立し、お客さまや株主、そして社会からの強い信頼を得ていく必要があります。マツダは、グループを挙げて「リスクマネジメント」に取り組み、真に信頼される企業をめざします。

リスクマネジメントの目的

以下を通じて『企業価値の増大と社会との調和』を図ります。

- マツダグループを構成する人々および地域住民の安全と健康の確保を図ります。

- 社会からの信頼の維持・拡大を図ります。

- マツダグループの有形・無形の企業財産の利活用を図ります。

- 利害関係者(ステークホルダー)の利益を図り、信頼と期待に応えます。

- 異常時、緊急時の組織機能の維持と業務の迅速な復旧を図ります。

行動指針

全役員・全社員は、自らが、リスクマネジメントを行う「主体」であり、企業活動のあらゆる場面にリスクは存在するとの認識に立ち、その業務遂行のあらゆる段階でそれぞれの立場でリスクマネジメントに取り組むものとします。

取組方法

以下の2つの活動区分において、それぞれに必要な体制・ルールを整備します。

- 日々の職務に潜在するリスクについて継続的に予防・軽減を図り、その利活用を推進する活動(リスク管理)

- 発生した危機による被害の最小化および迅速な復旧のための活動(危機管理)

適用範囲

- すべてのビジネスリスクを管理の対象とします。

- 子会社・関係会社を含むマツダグループ全体を、適用範囲とします。

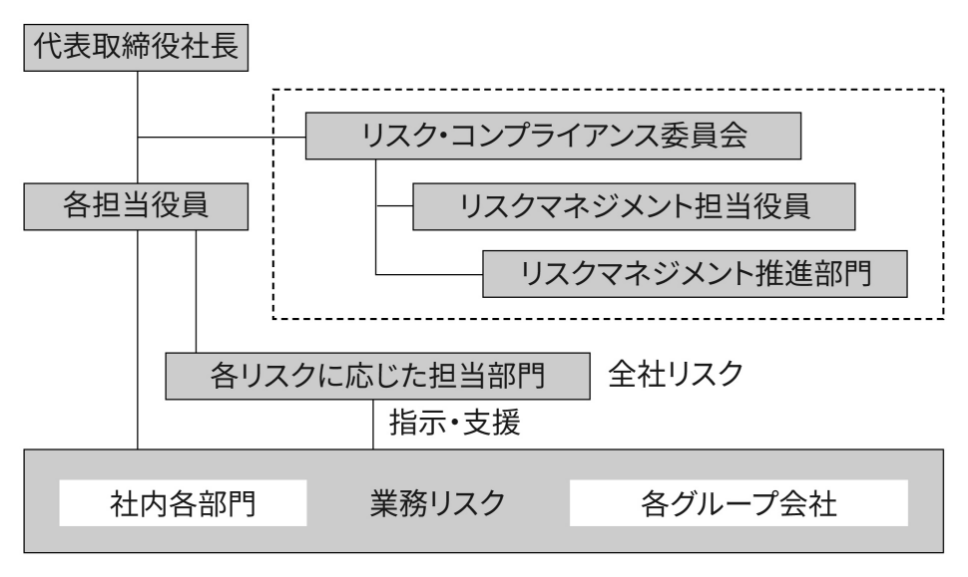

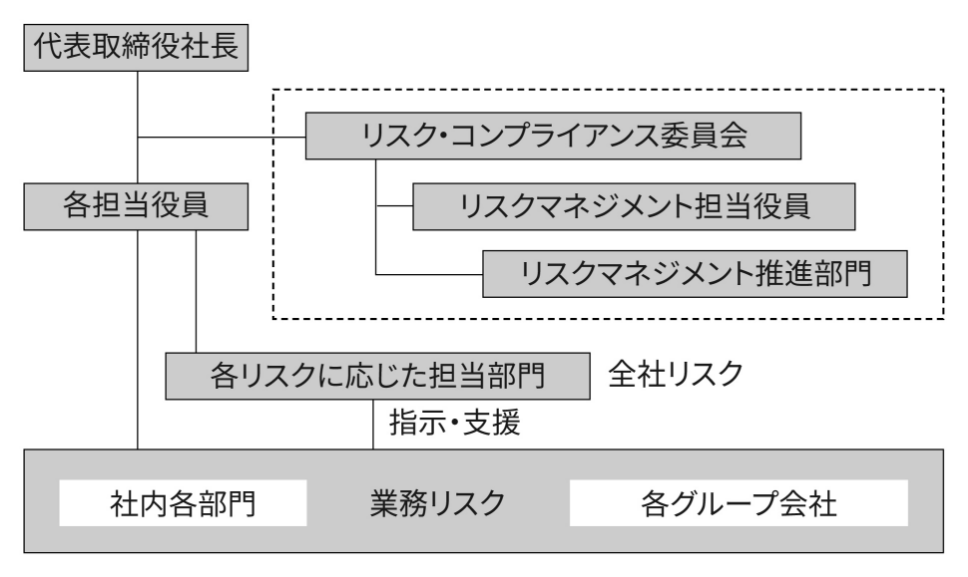

体制

把握したリスクは、その重要度を踏まえて、PDCAサイクルを活用し適切に管理されています。個別のビジネスリスクは該当部門が対応し、全社レベルのリスクは全社横断的な業務を担う部門が対応します。経営に重大な影響を与える事態や災害などの緊急事態が発生した場合は、社内規程に従い、必要に応じて緊急対策本部を設置して事態に対処するなど、適切な措置を講じます。

また、マツダおよび関係会社におけるリスクマネジメントの一層の充実・強化を図るため、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置しています。同委員会では、各部門が特定した重要なリスクやリスクトレンド情報などをもとに、全社的に重点的に対応すべきリスクを選定し、半期ごとに対応状況の進捗を確認しています。同委員会の活動内容は半期ごとに経営会議に報告されたのち、取締役会にも報告され、リスクマネジメント体制の実効性が確認されています。

リスクマネジメント体制

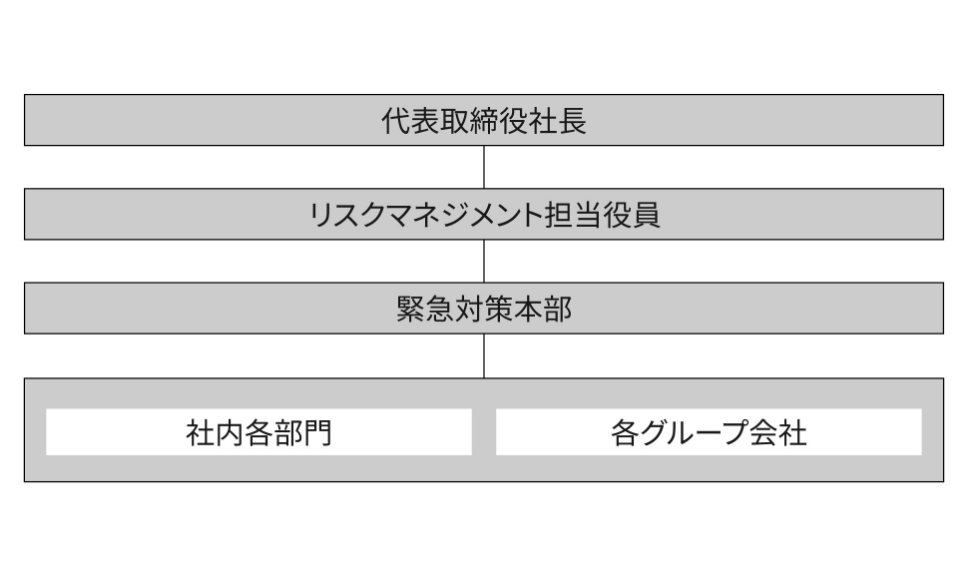

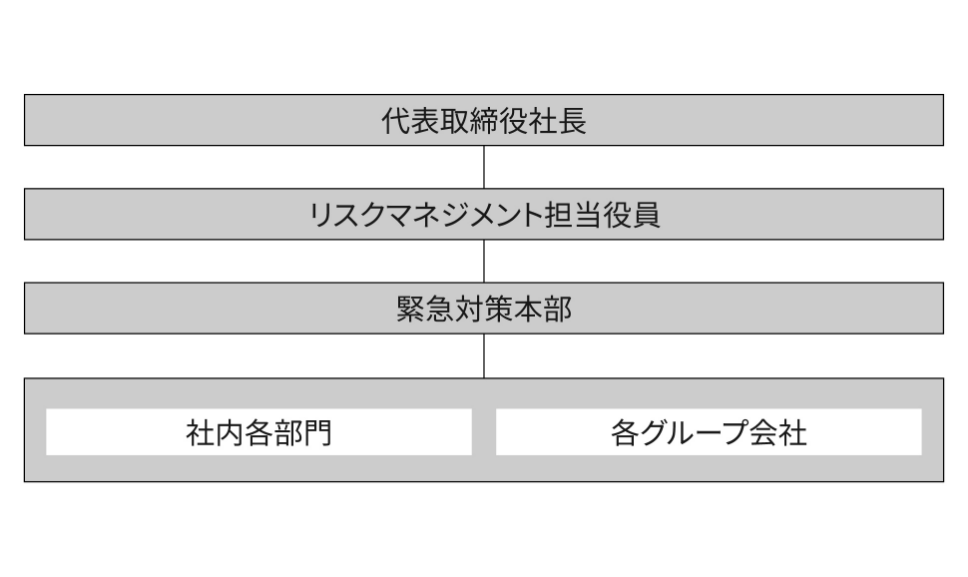

緊急時のリスクマネジメント体制

既存の危機管理組織では対応が困難で、部門を超えた対応が必要な事態が発生した場合、リスクマネジメント担当役員は社長と協議の上で、緊急対策本部の設置を決定し、対策本部長を指名します。

取り組み

事業等のリスク

経営成績および財務状態に影響を及ぼす可能性のある主なリスクは以下の通りです。ただし、これらはマツダグループのリスクのすべてではありません。

| 市場および事業に関するリスク |

|

|---|---|

| 金融・経済に係るリスク |

|

| 政治・規制・法的手続・災害等に関するリスク |

|

有価証券報告書 第159期(事業等のリスク:P21-23)

災害・緊急事態への対応

南海トラフ地震をはじめとした大地震やそれらに伴う津波発生を想定し、自然災害への備えを継続的に進めています。建物や設備の耐震強化や護岸のかさ上げといったハード面の対策に加え、安否確認システムの導入や防災自衛団組織の構築、システムの運用訓練などのソフト面の整備も計画的に行っています。

また、災害発生時の対応力を高めるため、公設消防との合同防災訓練を実施しています。この訓練では、一斉避難訓練や、高圧ガスや危険物漏洩などさまざまな状況を想定した図上訓練や実技訓練を行い、二次災害による近隣への被害拡大防止に向けてより実践的な対応力の強化を図っています。

情報セキュリティ

体制

全社情報セキュリティ責任者を担当役員が務め、情報セキュリティ委員会※1が情報セキュリティのスコープ全体のサイバーセキュリティリスクを把握し、改善計画を作成しています。この計画は経営会議に上程され、継続的な改善が進められています。また、改善状況は取締役会にも報告しています。さらに、情報漏洩・外部からの攻撃への対応体制強化にも取り組んでおり、情報セキュリティの脆弱性情報やインシデント情報をグローバルに収集し、未然防止に努めています。

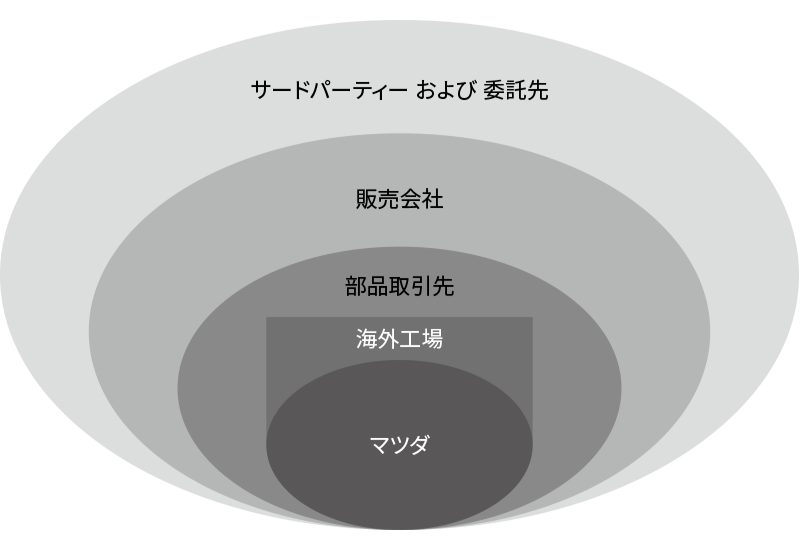

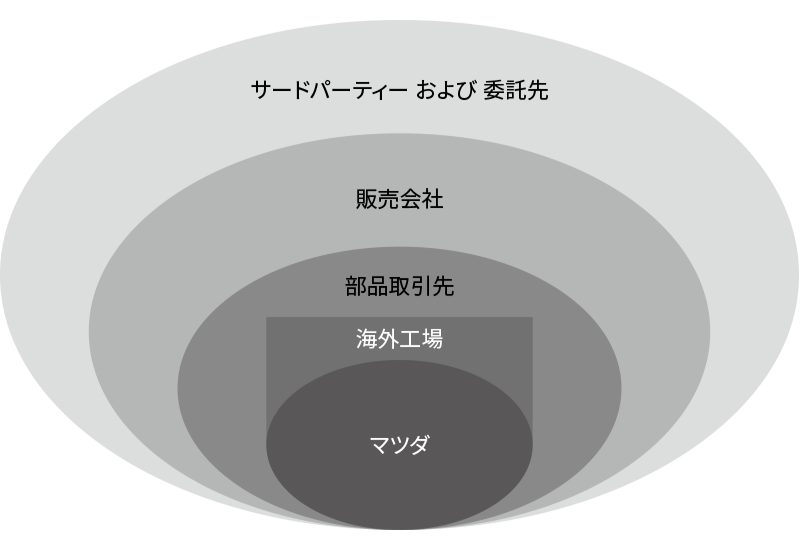

情報セキュリティのスコープ

製品セキュリティ

お取引先さまと共にサイバーセキュリティ品質の向上に努めており、2022年7月から施行されたサイバーセキュリティに関する基準(国連規約:UN-R155)にも適合しています。また、日米のAuto-ISAC※2に参加し、業界内で検知したセキュリティ情報やベストプラクティスに基づいて継続的に対応しています。

ITセキュリティ

全従業員に対する啓発活動として、ITセキュリティ教育や標的型メール訓練を継続的に実施しています。グループ会社には、情報セキュリティに関するガイドラインの展開やツールの提供を通じた支援を行い、マツダグループ全体でセキュリティ意識の向上と関連する諸規程の遵守を推進しています。

※1 全社グローバルの情報セキュリティをマネジメントする組織。全社レベルの情報セキュリティ課題に対する意思決定機関として、全社情報セキュリティ会議を定期的に開催

※2 Automotive Information Sharing & Analysis Center の略。米国のAuto-ISACに参加するとともに、幹事会員として日本のJ-Auto-ISACに参画

個人情報の保護

「個人情報保護方針」を定めるとともに、取り扱いルールを定めて保有する個人データ管理台帳の定期的な棚卸しと年1回の管理状況確認を行い、個人情報の適切な管理と保護に努めています。個人情報の取り扱いを外部に委託する場合には、安全管理に関するチェックリストに従い、適切な委託先を選定しています。お客さまからの個人情報取り扱いに関するお問い合わせや開示請求は、マツダコールセンターが対応しています。各国の法令制定・改正や、IT技術の活用に伴う個人情報の取り扱い状況の変化を受けて、社内ルールや仕組みの見直しを継続的に実施し、より適切な個人情報の管理を推進しています。

知的財産

知的財産に関する基本方針

知的財産の基本方針として、「自社・他者の知的財産権の尊重」に基づき、知的財産を企業経営・企業活動に寄与する経営資源として活用することを掲げています。この考え方のもと、担当役員を委員長とし、関係部門の本部長から構成される「知的財産委員会」を設置し、知的財産に関係する重要な事項を審議・決定しています。

また、研究・開発の第一線で働く従業員の発明意欲の向上を図るため、「発明考案表彰制度※」を導入しています。

さらに、国内外のグループ会社に対し、知的財産の取り扱い方針の策定や運用体制の整備を支援し、マツダグループ全体としての知的財産管理機能の強化を推進しています。

※年に一回受賞者を選定し、1月の創立記念式日にあわせて所属長を通じて表彰状・記念章・補償金などが贈られる。

知的財産の保護と知財リスクマネジメント

知的財産部を設置し、他者の知的財産権を侵害しないように、社内の活動をリードするとともに、社内活動の成果を自社の知的財産権として強固に保護・蓄積し、最大限に活用するための戦略的な取り組みを行っています。

- 企業活動により創造した新技術やマーク、車種ネーム、車両デザインなどに関する知的財産権をグローバルに取得し、技術とデザインおよびブランドを保護する。

- 他者の特許権や商標権、意匠権、著作権の侵害あるいは不正競争防止法上の紛争などの企業活動に支障を及ぼす知財問題の有無を網羅的に調査し、予防・解決する。

知的財産管理の啓発活動

従業員の行動指針である「マツダ企業倫理行動規範」の規定の中で、知的財産について「機密を守る。当社または他者の知的財産を侵さない」と定めています。また、外部環境の変化を踏まえ、定期的にリスクの見直しを行い、国内外のグループ会社を含め、職位や職種、扱う知的財産の種類に応じた啓発教育を実施しています。例えば、社外との新技術・サービスの共同開発が増加する中での知的財産リスクや、SNSなどのインターネット環境での知的財産リスクについて、重点的に教育を行い、情報提供・意識改革を図ることで、問題の未然防止に努めています。

啓発活動事例

- セミナーやe-ラーニングの実施

- 社外向けの発行物制作マニュアルの展開

- 著作権侵害のリスク無く使用できる「マツダ共有画像集」の制作

ブランドプロテクション(模造品対策)

模造品購入により生じるお客さまのリスクを排除することを目的とした活動を行っています。特に、安全に関わる部品に関して、最優先で対策を講じています。これにより、お客さまの安全を守るとともに、ブランド力と信頼性の維持・向上を図り、お客さまから愛されるブランドであり続けることを目指しています。

活動内容

- マツダ独自の模造品対策の構築と実施

- 官・民の関連プロジェクトへの積極的参画

- 模造品の多発する国・地域での活動推進のため、現地の関連会社を通じて、政府機関・摘発機関・同業他社との連携を密にして建設的かつ計画的な施策を実施