マツダ工業技術短期大学校

- マツダ短大の概要

- カリキュラム

- 社会貢献活動・自治会

修了後は、高い専門性と豊かな人間性を兼ね揃えた

中核人材としての活躍が期待できます。

マツダ工業技術短期大学校(「マツダ短大」)は、厚生労働省から認可を受けた、マツダ株式会社が運営する職業訓練機関です。主に自動車製造に必要な技術・技能を修得することを目的としています。

・広島本社地区に所在しています。

・職業能力開発促進法に基づく職業訓練短期大学校です。学位の取得はできません。

・入校者は、マツダの正社員として給与を受け取りながら、2年間にわたって基礎教育および技術・技能訓練を受けます。

使命と目的

1)使命

企業理念に基づき、明日のマツダグループを担うにふさわしい人材を育成し、マツダグループと関わりのあるすべてのコミュニティの発展に貢献する。

2)育成目的

マツダらしいモビリティづくりの中核として、世界で活躍できる人材を育成する。

育成目標

1)モビリティづくりに必要な技術・技能

革新し続ける自動車産業において、お客様志向のマツダらしいモビリティーづくりに貢献できる『モビリティーづくりのプロセスに関わる幅広い知識』と 『ものづくりの基礎的な技術・技能』の修得

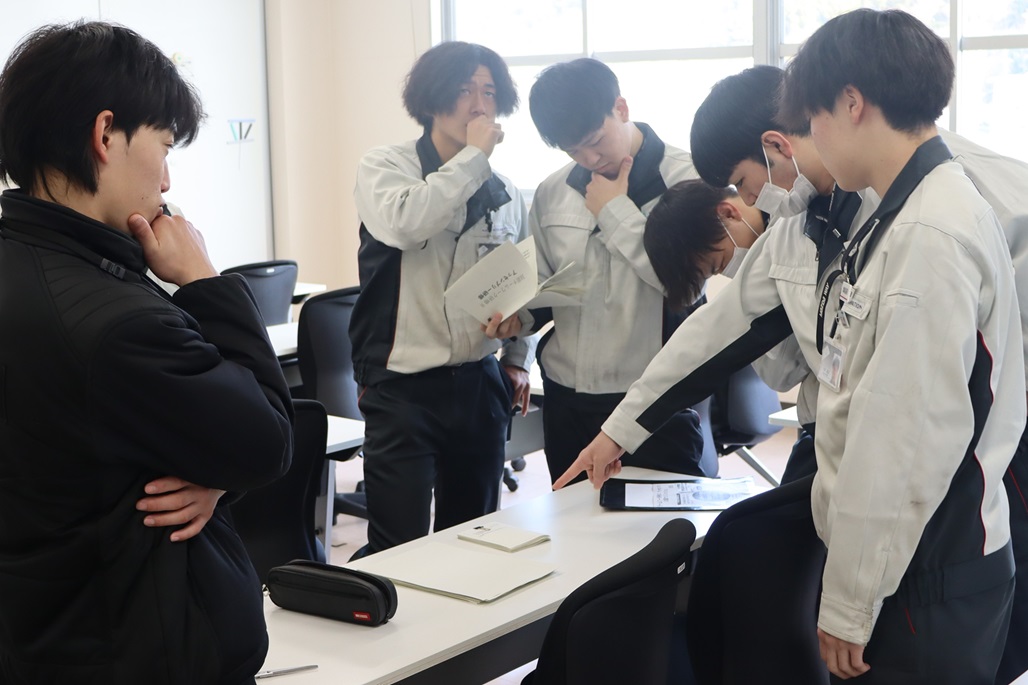

2)実践的な課題解決力

常に「目的思考と全体最適」で考え、マツダのものづくりの伝統である「あくなき挑戦の精神」で、「理想を追求し続け」、チームで課題解決する力の修得

3)豊かな人間性とチームワーク

社会人・企業人としての自覚と責任感をもった、将来の中核としての「志と使命感」を醸成し、仲間と共創しながら、チームの成果を最大化する力の修得

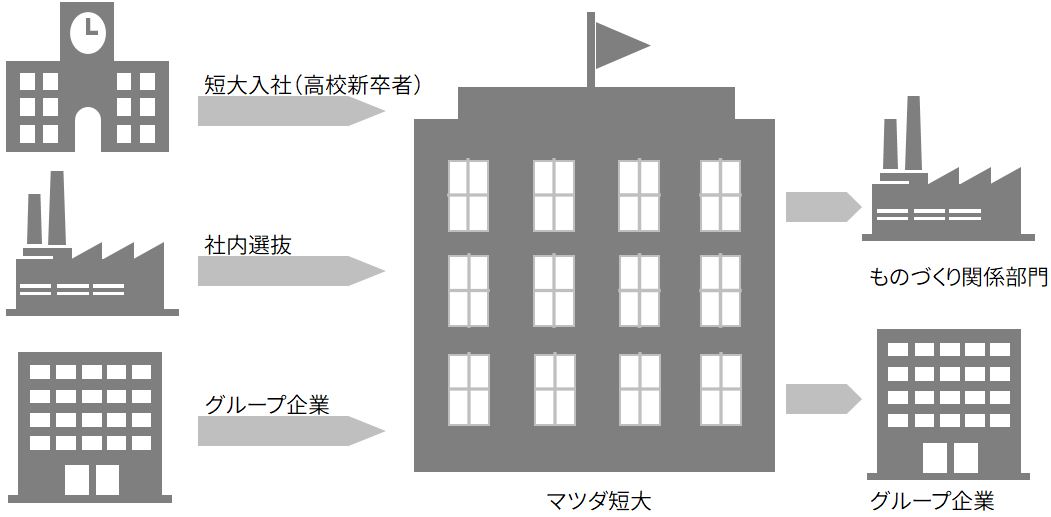

学生の構成 ~共に学ぶ、共に育つ~

高校新卒及び社内外選抜者の混成

1学年の在籍者数は53名で、内訳は高校新卒34名、社内外選抜19名です。

新卒者は、社会人経験のある人と同じ学年で学ぶことで早期に会社に馴染むことができるだけでなく、職場のリアルな情報を得ることができます。また、異なる視点や価値観に触れることで、多様性を理解し、リーダーシップ能力の向上にもつながります。

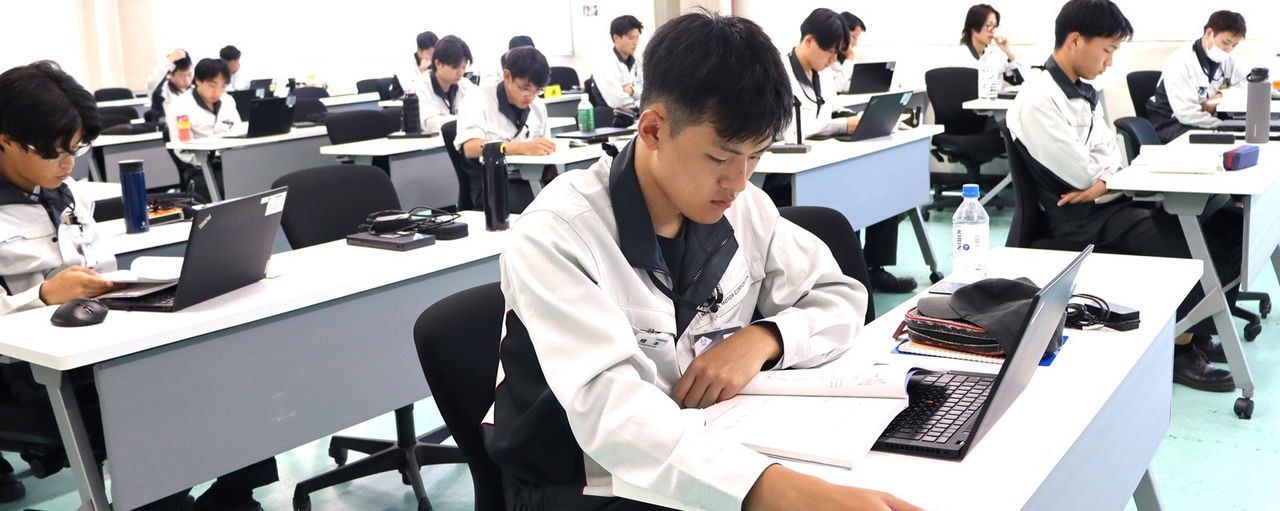

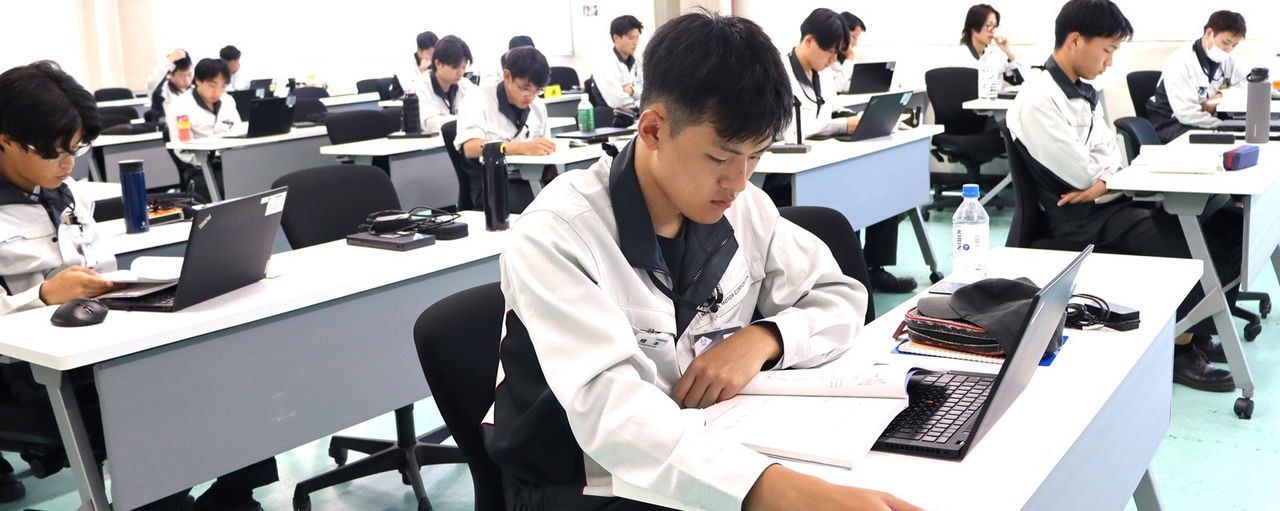

授業時間と内訳

授業は8:15~17:00で、朝夕にホームルームがあります。1日の授業数は4限です。

製造現場では約100分おきに休憩がありますので、修了後にすぐに仕事に慣れるよう、授業も1限あたり95分間に設定されています

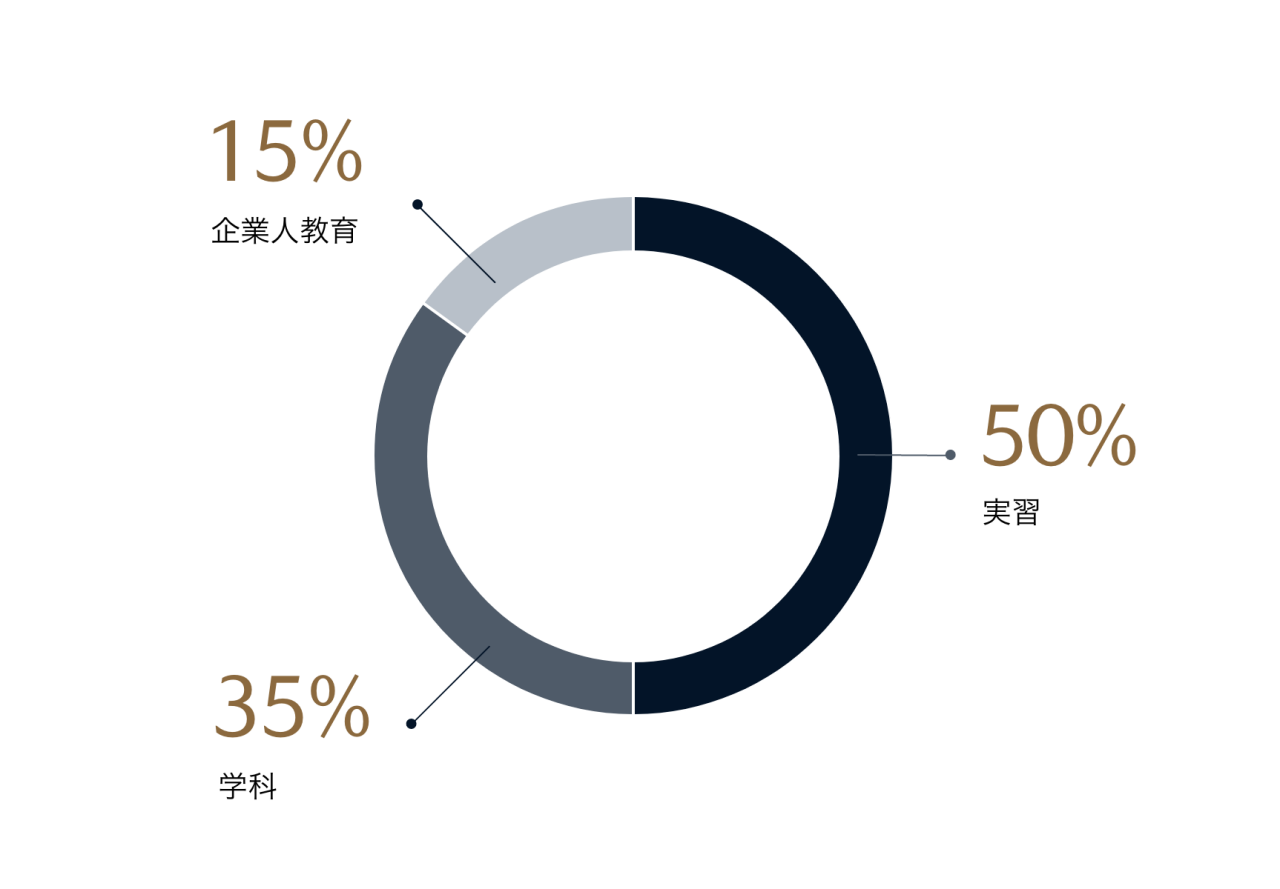

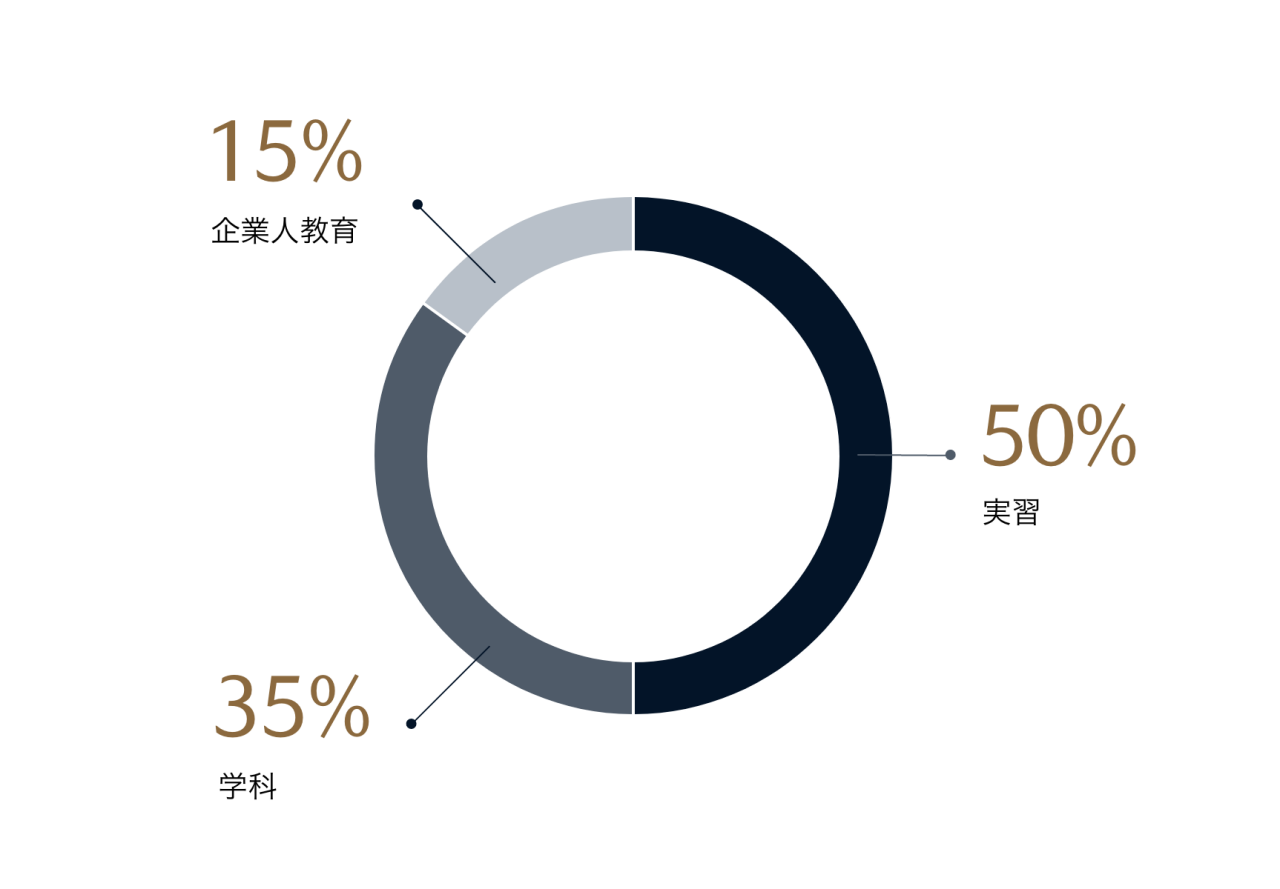

授業時間の内訳です。

2年間で、約3,800時間の授業があり、その半数は、実習に充てられています。

実習は、機械加工、板金、溶接など、ものづくりの実態に即した内容が充実しています。

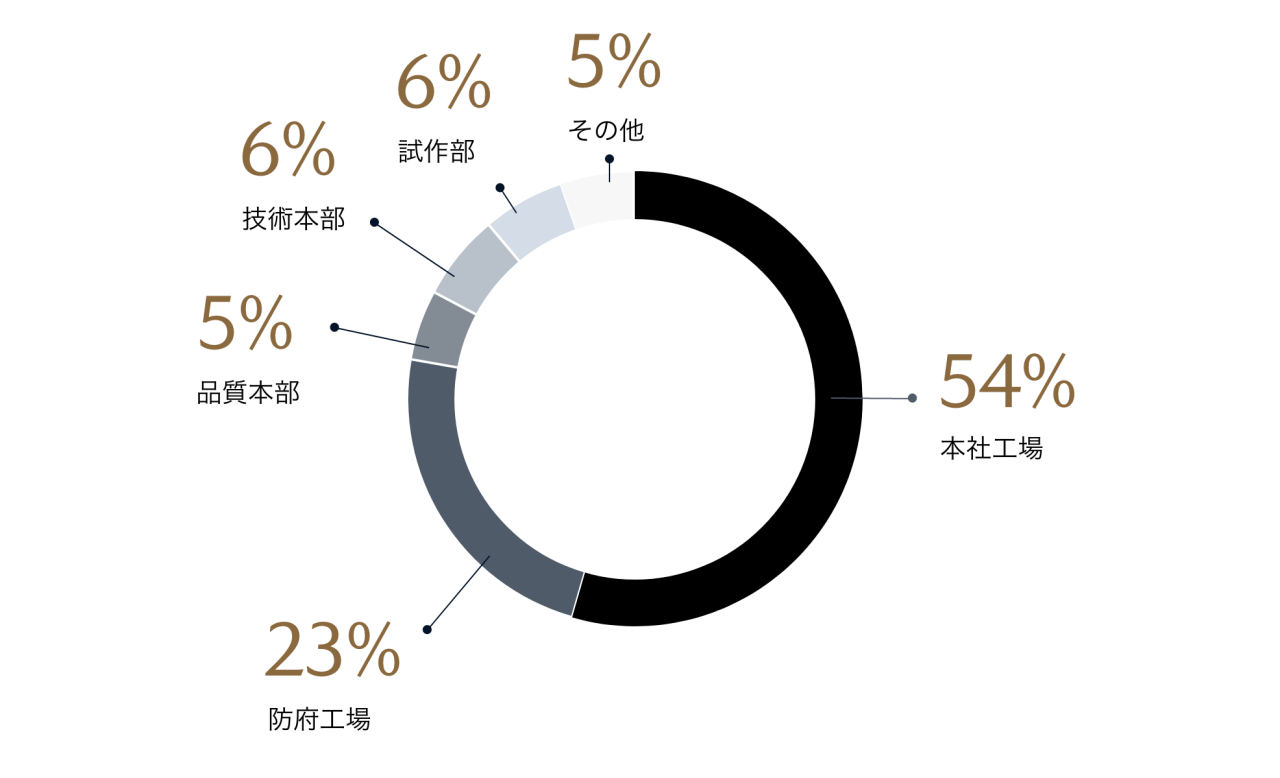

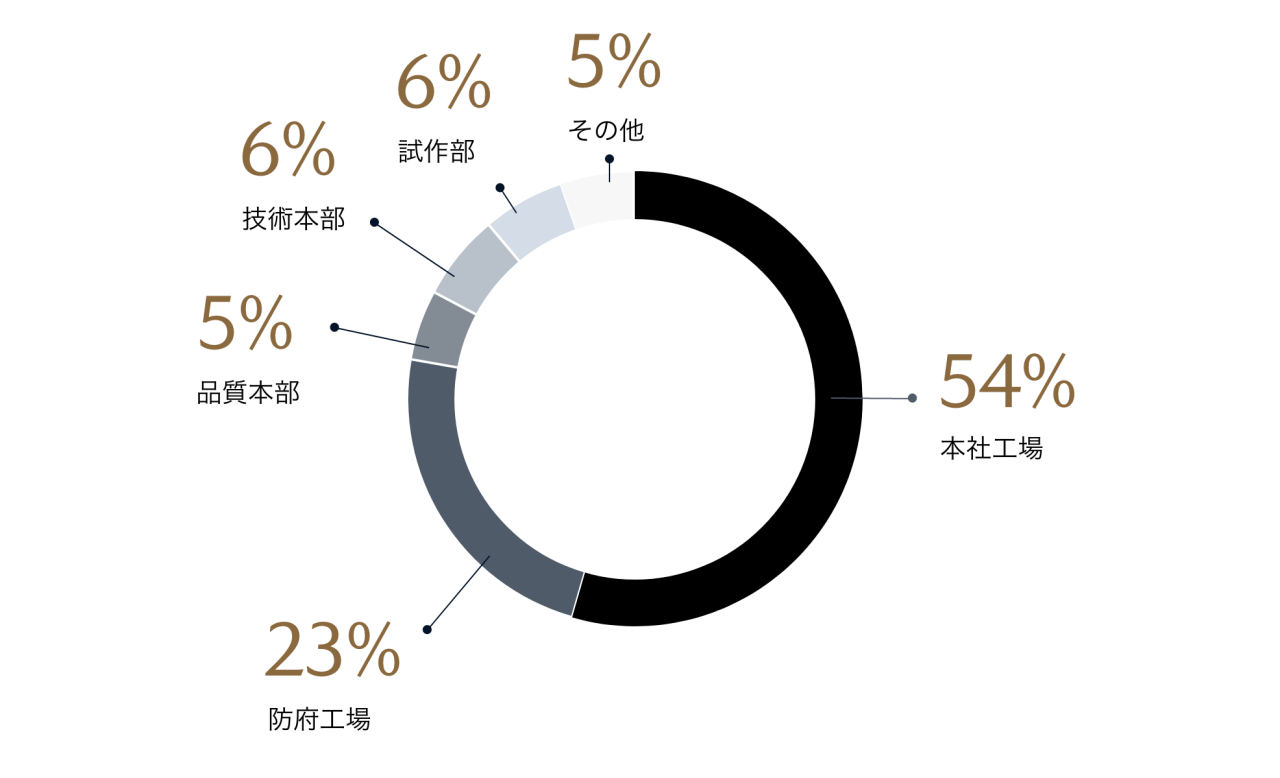

修了後の活躍

修了後は、多くの人が工場(約70%)で活躍しますが、それだけではありません。技術・品質・生産革新(MPS)・研究開発(R&D)などの専門分野に加え、国内外への出向や人事など、活躍の場は多岐にわたります。

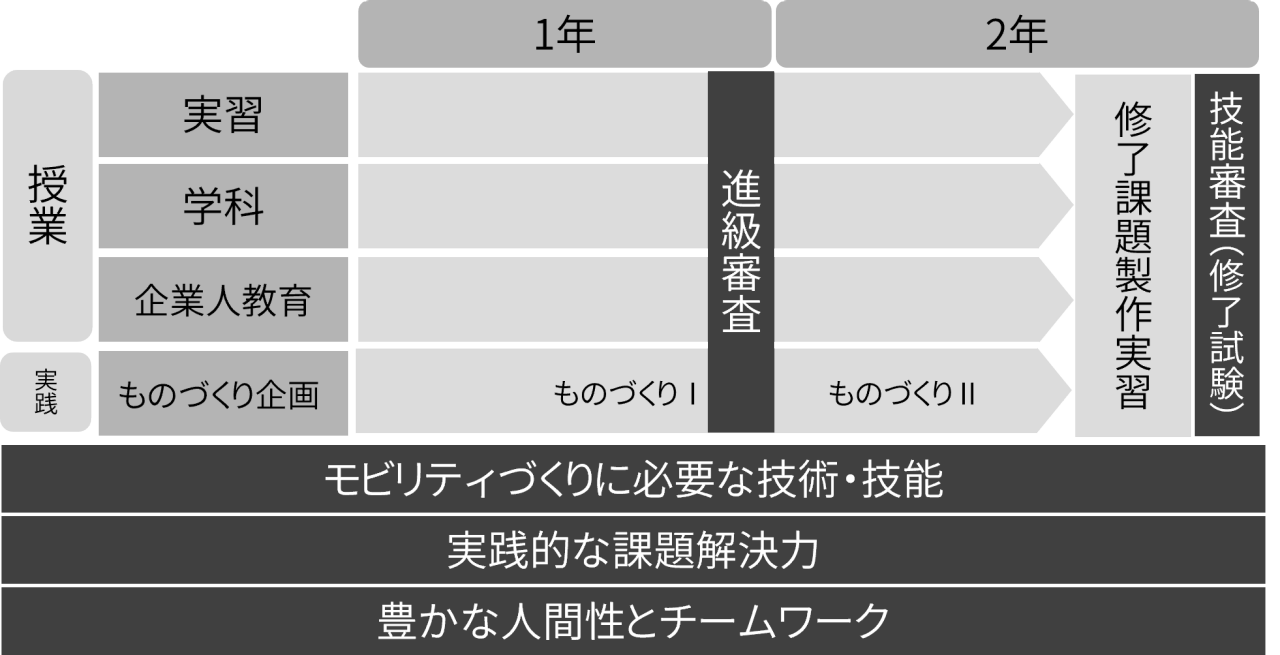

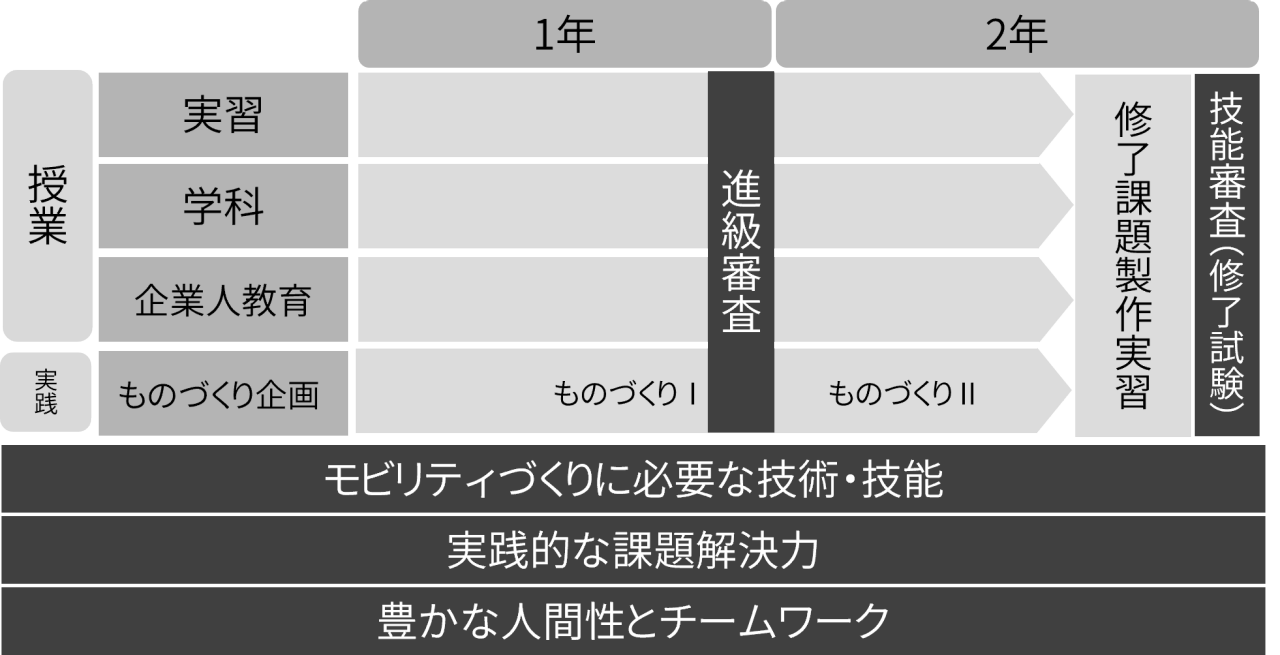

カリキュラム

1年次:基礎を学び、マシン製作を体験

2年次:応用を学び、加工機械製作プロジェクトに挑戦

・1年次

基礎的な知識・技能を中心に、機械加工、板金、溶接、製図、電気などを学びます。短大在籍中の学科・実技の約3分の2を、この1年次で修了します。「ものづくりⅠ企画」では、マシン製作プロジェクトに取り組み、構想から図面作成までの流れを習得します。1年次の終わりには進級照査を実施し、合格者が2年次へと進級します。

・2年次

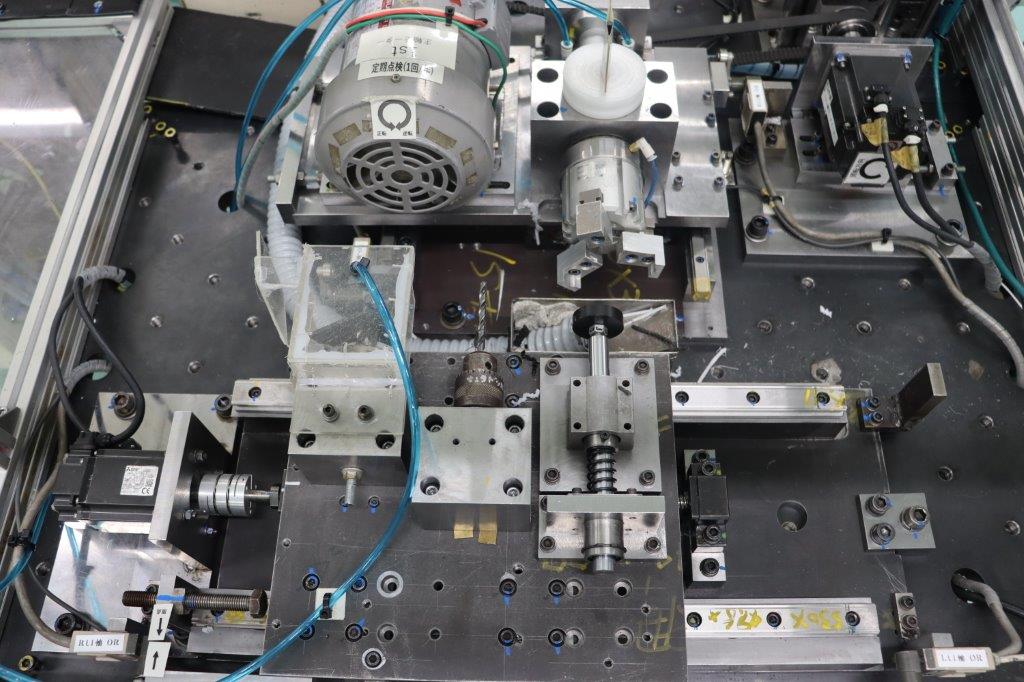

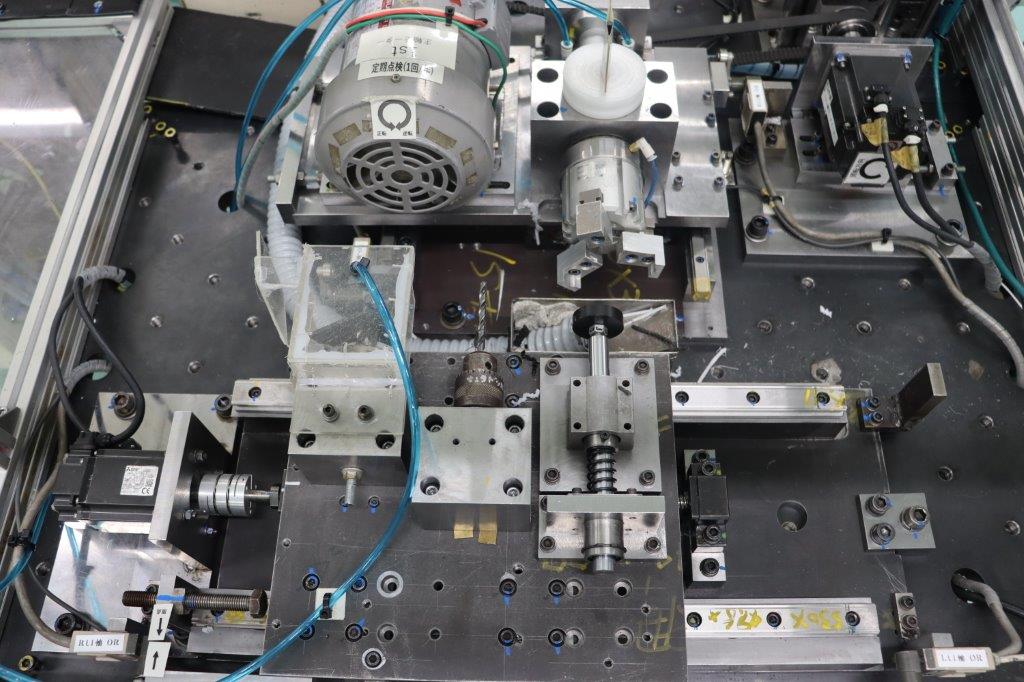

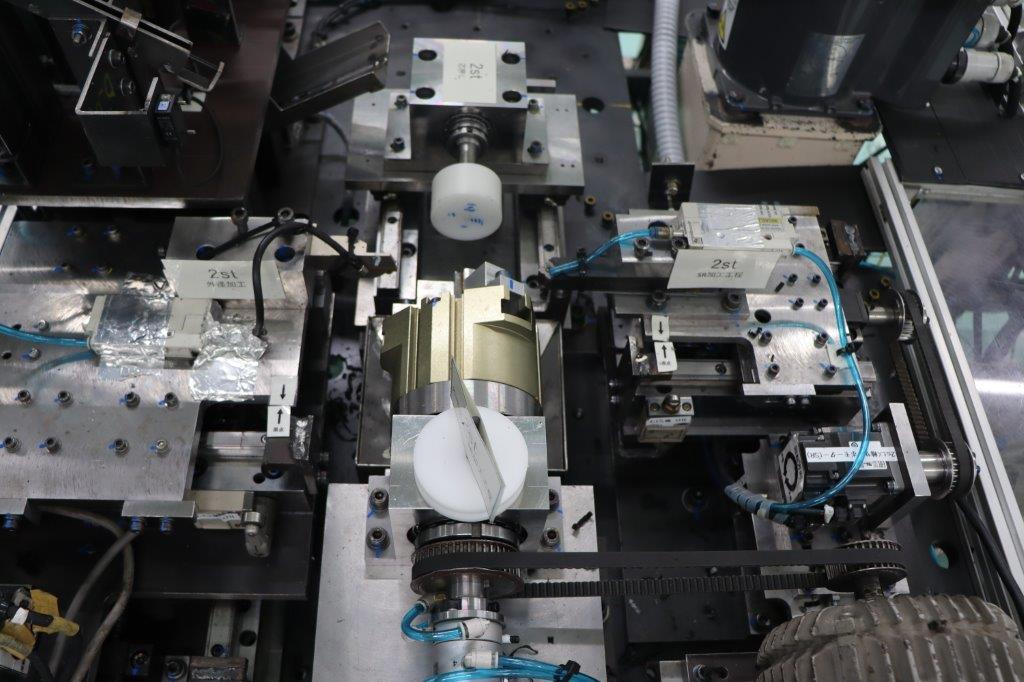

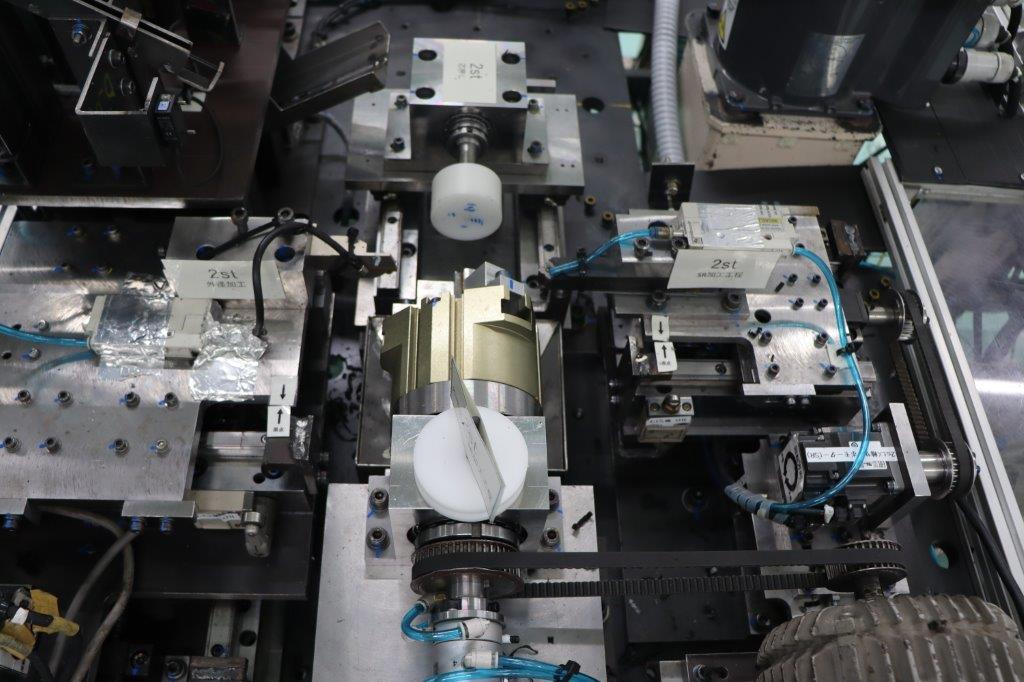

応用的な知識・技能として、メカトロニクス、NC(数値制御)、電気・電子制御を学び、実践力と応用力を身につけます。「ものづくりⅡ企画」では、加工機械製作プロジェクトに挑戦します。2年次の最後には、2年間の学びの集大成として「修了課題プロジェクト」に取り組みます。

授業

実習

カリキュラムの約50%は実習で構成されており、修了後の配属先で求められる実践力を養います。

機械加工実習(旋盤)

旋盤(金属を削って部品をつくる機械)の構造や仕組み、操作方法の基本を学び、国家技能検定2級レベルの加工技術の習得を目指します。

【実習内容】

・旋盤の構造と操作の基礎

・図面の読み取りと加工条件の設定

・加工手順の計画と実践

・寸法精度や品質を意識した製品加工

機械加工実習(フライス盤)

フライス盤の仕組みや使い方を学び、国家検定2級レベルの操作技術を習得します。図面をもとに加工の手順や条件を考え、精度よく仕上げる力を身につけます。

【実習内容】

・フライス盤の操作

・加工準備・手順・条件の設定

・部品加工と品質確認

油空圧制御

設備全体を見据えた油圧・空圧システムの設計と制御技術を習得します。

【実習内容】

・シーケンス回路*を用いた機器の制御

・油圧・空圧回路の設計と、それを活用したものづくりへの応用

*シーケンス回路とは、ある決まった順序で、機器や装置を自動的に動かすための制御回路のこと。

電気工学実験

実験を通じて、電気に関する理論の理解を深めるとともに、計測器の扱い方や電気部品の特性について学びます。

【実習内容】

・各種電気計測器の取り扱い

・各種電気素子*の特性および回路特性の理解

・理論で学んだ内容を実験によって検証

*電気素子とは、電気回路を作る部品のことで、電気の流れや働きをコントロールする役割を持っています。

学科

カリキュラムの約35%が学科で構成されています。専門知識の基礎から応用まで学び、技術と理論を結びつける力を養います。実習と組み合わせることで、現場で即戦力となる人材の育成を目指しています。

機械力学

自動車や開発・生産設備の設計に欠かせない「力」のしくみを学びます。

・モノの動きの基本(速度・加速度)

・力の加わり方やエネルギーの考え方(ベクトル演算、仕事とエネルギー)

・回転や振動など、機械特有の動きの仕組みとその解析方法

基礎製図

製品や設備の図面を正しく読み取り、自分で描ける力を身につけます。

・製図の役割や目的(なぜ図面が必要なのか)

・図面の基本ルール(投影法、断面図、寸法の書き方など)

企業人教育

1年生

2年生

ものづくり

修了課題製作実習

2年間で学んだ技術・技能を総合的に活用し、マツダのものづくりプロセスに基づいて、商品企画から量産までの一連のプロセスを実践します。

この取り組みを通じて、ものづくり業務を総合的に遂行できる人材の育成を目指しています。

修了課題のテーマは毎年異なります。ここでは、第37期生の実習内容をご紹介します。

第37期生 修了課題

商品条件

「糸引き独楽(こま)」の新商品を2種類企画し、生産すること。

設備条件

AI技術を活用し、自動混流生産設備を用いて、生産プロセスの効率化を図ること。

完成した製品とパッケージ

AIカメラによる検査工程を取り入れた自動混流生産設備

社会貢献活動

地域のお祭りや施設でのボランティアに加え、短大での学びを活かしてモノづくり関連のイベントや公開講座にも取り組んでいます。