SAFETY

安全の主役はドライバー

運転に集中できるクルマ

自身の能力を最大限引き出し、

ドライバーにもその周りにも、

安心感と自由をもたらす

※各種装備・機能の詳細については、各車両のページをご確認ください。

SAFETY

安全の主役はドライバー

運転に集中できるクルマ

自身の能力を最大限引き出し、

ドライバーにもその周りにも、

安心感と自由をもたらす

※各種装備・機能の詳細については、各車両のページをご確認ください。

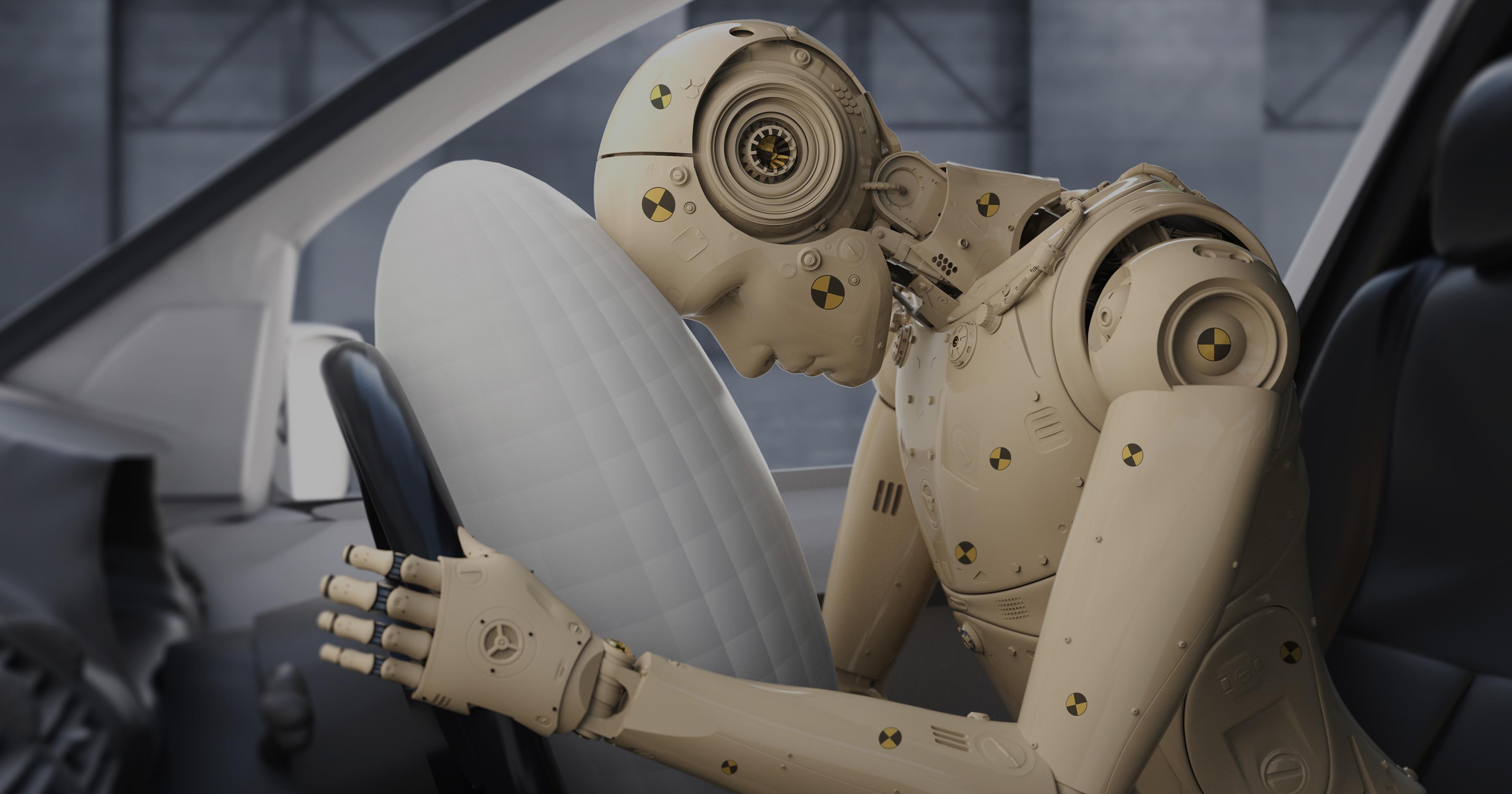

安心してハンドルを握ることができれば、最高のドライバーになれる。

マツダは「安全」と「走る歓び」の両方を提供したいと思っています。

マツダの安全は、万が一の危機や事故を回避する

先進安全技術だけでなく、ドライバー自身が余裕と自信を持って、

運転に集中できる安全技術を目指しました。

マツダの安全で、全てのお客様が最高のドライバーになるように。

命を守り、人生を豊かにする

ドライビング

マツダはドライバーや乗員を事故から守るだけでなく、事故の無い世界を目指します。そして「運転の楽しさや解放感を通じてドライバーもその周りの人も豊かな人生を過ごす」という考え方の下、クルマ作りに取り組んでいます。

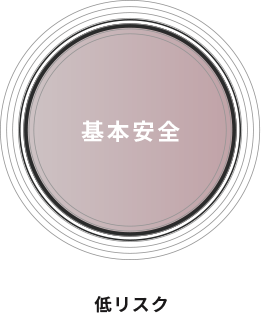

人間中心に考えられたマツダの安全ドライバーの能力を最大限に引き出す

マツダは、ドライバーが自信を持って安全にクルマを操作し、運転中の全ての瞬間を楽しめることを目指しています。万一の時の先進安全装備だけがマツダの安全技術ではありません。ドライバーが運転に集中することで、自身の運転能力を最大限に引き出し安全に運転できるだけでなく、同乗者にもより安心してなめらかな乗り心地を楽しんでもらうこともできます。ドライバーがより安心して走る歓びを体感できるように、マツダの安全技術は人を守り・ドライバーを育てる技術を目指しています。

マツダの安全思想MAZDA PROACTIVE SAFETY

マツダの安全思想 “MAZDA PROACTIVE SAFETY” (マツダ・プロアクティブ・セーフティ) の根底には、ドライバーへの深い理解に基づいてドライバーを尊重し、信頼するというマツダの信条があります。さまざまな運転環境で安全に運転するには、事故のリスクを事前に察知し、適切な判断をもって操作することが求められます。しかし人間がいくら注意をしていても、どうしても避けきれない事故はあるもの。マツダは長年の人間研究に基づき、危険な状況に陥ってから対処するのではなく、危険な状態に陥るリスクを軽減するための様々な先進安全技術を開発し、これらの技術をマツダの安全思想 “MAZDA PROACTIVE SAFETY” の下、ドライバーに提供しています。

安全技術を通じて

マツダが目指すこと

基本安全安全性能の

「基礎」となる技術

MAZDA PROACTIVE SAFETYの核となる基本安全性能。一見、無関係に思えるクルマの基本性能ですが、日々の安全を支える非常に重要な性能です。ドライバーが「走る歓び」を感じられるクルマを提供するという考えのもと、優れた視認性、安全運転に理想のドライビングポジションなど、余計な情報を遮断しドライバーを理想の状態にして運転に集中しやすい環境から、意のままに操りやすい走行性能にいたるまで、安全運転の基礎となる基本性能を実現しました。ドライバーや同乗者に安心感と運転の楽しさを同時に体験いただけます。

予防安全ドライバーを支えつつ

ぶつかるリスクを軽減する技術

ぶつかるリスクに直面した場合、マツダの先進安全技術群がドライバーを支援します。技術ラインアップにはドライバーの危険認知を促進するブラインド・スポット・モニタリング (BSM)、360°ビュー・モニターに加え、走行時の運転負担を軽減して事故のリスクを軽減する技術、さらには衝突の危険を検知し、衝突時の被害軽減を図るスマート・ブレーキ・サポート (SBS) などがあります。これらの先進安全技術はクルマがドライバーにとって代わるためのものではなく、あくまでもドライバーを支援しつつ、万一の際の事故リスクを低減するために開発されました。

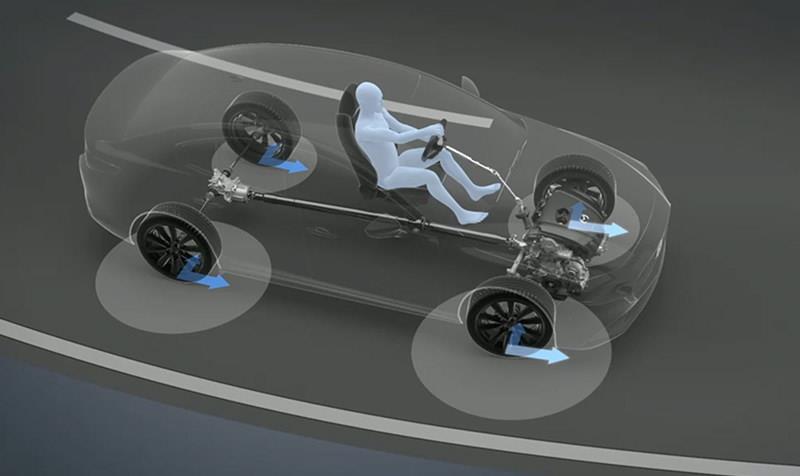

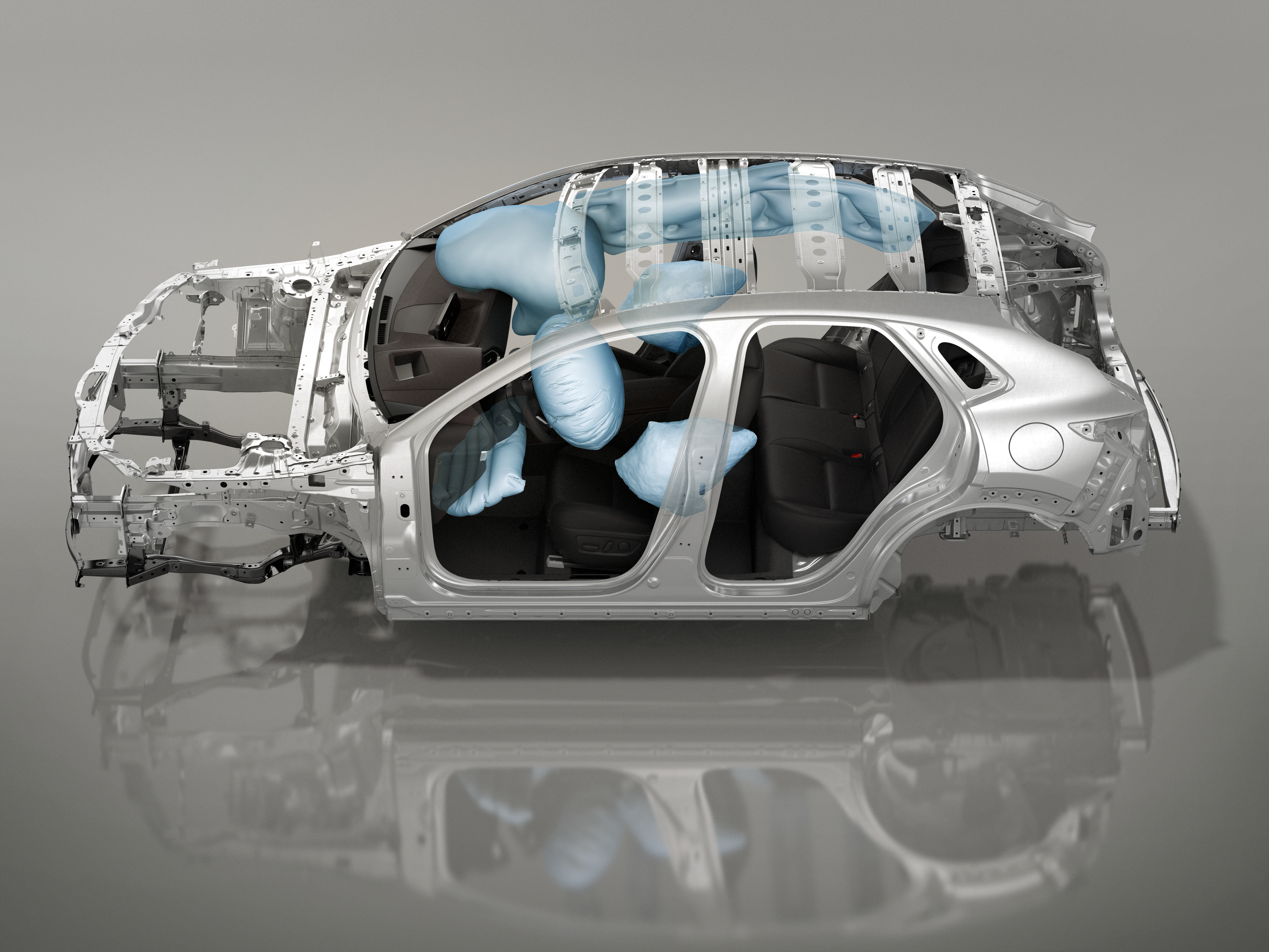

衝突安全衝突時の被害を軽減させる技術

ドライバーが避けきれない事故に直面することを想定し、マツダは衝突時の被害軽減を図る技術を開発しました。ボディには衝突の衝撃を吸収する仕組みを採用し、二次的な安全装備や機能として、シートベルトプリテンショナーや複数のエアバッグ、さらには緊急通報を行うシステムなどの充実を進めています。

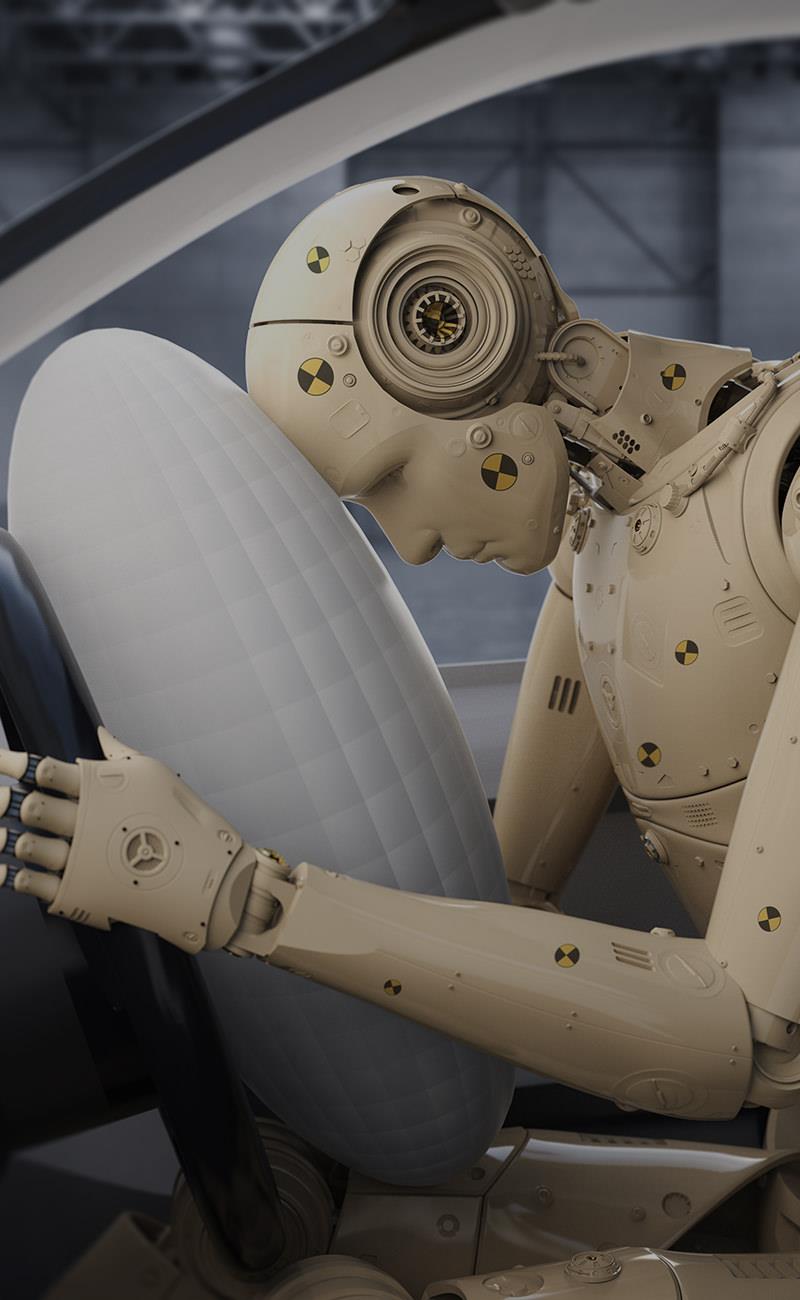

衝突時の保護

ドライバーがどんなに注意を払っていても、事故に遭遇してしまうことは十分に考えられます。マツダが実現した衝突安全性能は、事故の被害を軽減します。

SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE

ボディ構造の一部に高張力鋼板などを採用した、軽量かつ高剛性ボディ。マツダの技術者たちの創意工夫や革新的な発想により、マツダ車のボディ構造は軽量を維持しながら、衝突時の衝撃を緩和することができます。

SRS*エアバッグシステム

万一の衝突時に欠かせないエアバッグ。マツダのSRSエアバッグシステムは運転席、助手席のエアバッグに加え、全乗員の被害を軽減するための様々なエアバッグ を搭載しています。

*SRS: Supplemental Restraint System (乗員保護補助装置の略)

カーラインナップはこちら